今回は安定とは固めることではないし、止めることではないということをお伝えします。

姿勢を良くしようとして、グッと力を入れて良い姿勢を保とうとしたり、

腹筋や背筋などの体幹トレーニングをしたりしているということをよくききます。

もちろん、姿勢を良くしようと意識する努力や、

トレーニングをして弱っているを鍛える努力をすることは、

とてもすばらしいことだと思います。

ただ、それらに固執してしまうと、いつしか「良い姿勢」の本質から外れてしまう可能性があります。

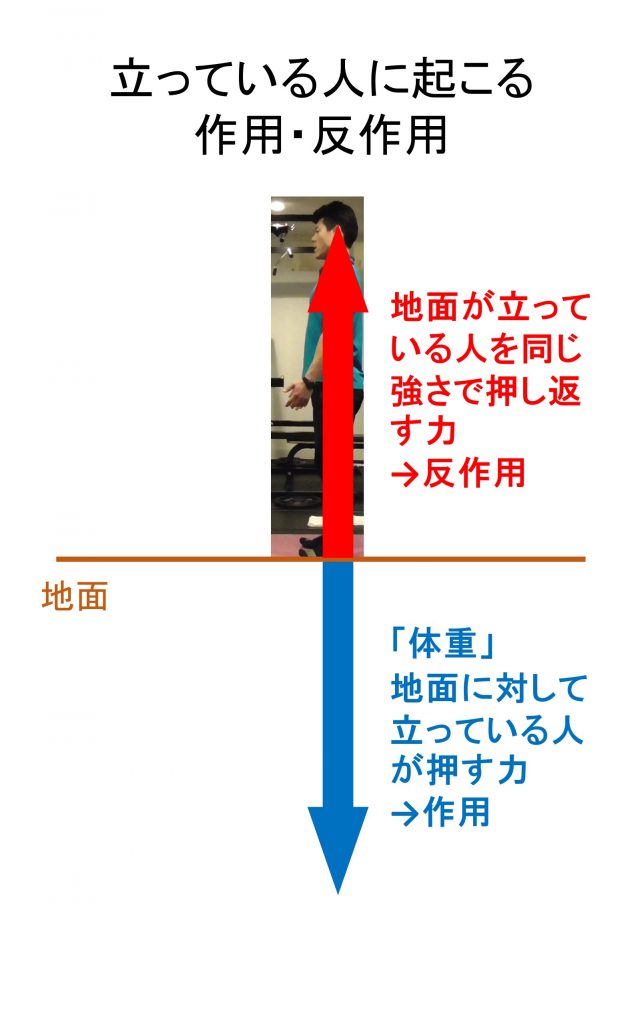

なぜ、良い姿勢をとるべきなのかというと、支えとなるべき骨を適切に積み重ねることによって、

「筋肉の負担を軽減」することにあります。

なので、姿勢を良くする努力をすることは大事ですが、筋肉を使って固めようとするのは本末転倒なのです。

そもそも、筋肉で固めよう、止めようとすることは、かえって姿勢の安定を失うことになります。

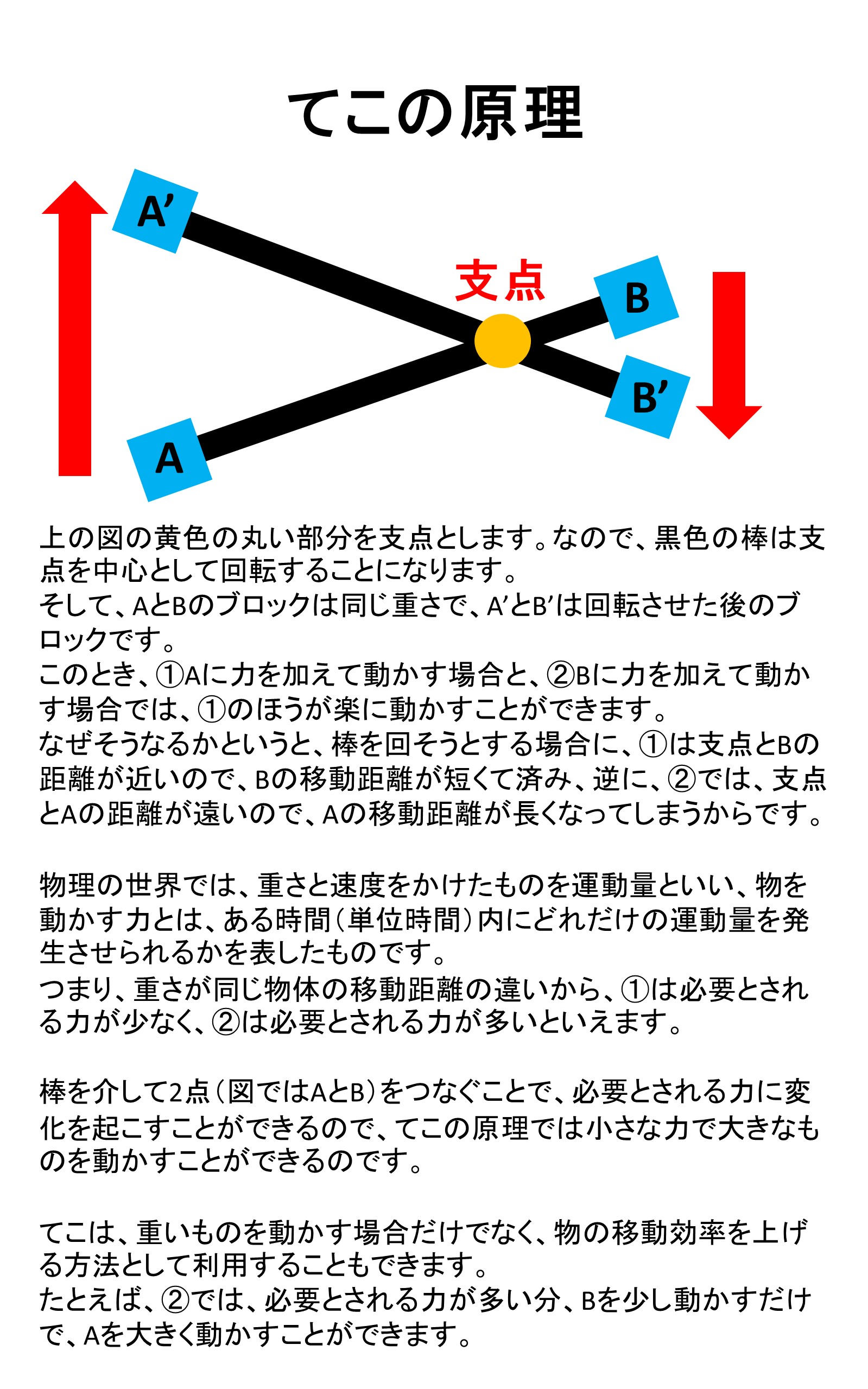

イメージしやすい例として、建物の構造を挙げてみたいと思います。

僕は最近まで知らなかったんですけど、地震に強い構造って3種類もあるの知ってました?

・耐震構造

・制震構造

・免地構造

の3つです。

それぞれ説明すると、

耐震構造は、地震に対して

「建物が倒壊せず、住人が避難できること」

を前提に建物の強度で、揺れに「耐える」構造です。

現在の大半の住宅で採用されているそうです。

制震構造は、建物内部に錘(オモリ)やダンパーなどの

「制震部材」を組み込み、地震の揺れを「吸収」する構造です。

上階ほど揺れが増幅する高層ビルなどの高い建物には、非常に有効な技術だそうです。

免震構造は、建物と基礎との間に免震装置を設置し、地盤と切り離すことで建物に地震の揺れを直接「伝えない」構造です。

じゃあ、それぞれ地震が起こった場合にどうなるかというと、

耐震構造の場合、地震の揺れを直接受け止める、つまり、建物を支える柱や梁などが揺れを受け止めることになるので、それらにダメージがいくことになります。

そして、地面の揺れの2~3倍で揺れ、建物内の家具も倒れ、または損傷しちゃいます。

制振構造の場合は、ダンパーが地震の揺れを吸収してくれるので、建物を支える柱や梁に向かうダメージは軽減されます。

ただし、揺れは、耐震構造と比べ、上階ほど揺れは抑えられるけど、下階のほうはそれほど変わりません。もちろん、家具も倒れます。

免震構造の場合は、建物と地盤が切り離されているので、建物に伝わる揺れはとても小さくなり、建物内の家具への影響も少ないです。

姿勢に話を戻すと、

筋肉で姿勢を固めよう止めようとするのは、耐震構造と同じ考え方です。

例えば、両足腰幅で立った状態で肩を前から軽く押された場合、その押された力は下半身まで伝わるので、身体全体が後ろにバランスを崩しやすくなります。

1番安定してそうで、実は1番、安定しないんですね。

筋肉が適度に脱力していれば、

肩を押されても、筋肉がその力を吸収してくれるので、押された力は肩周辺で消えてしまって、肩は後方に動くでしょうが、下半身はほとんど動きません。

これは制震構造の考え方ですね。

さらに、筋肉が柔らかく関節の可動域が大きければ、両足を地面から動かすことなく、柔軟な動きで肩を押されるのを回避することができるかもしれません。

これはちょっと変則的ですけど、考え方自体は免震構造の考え方です。

以上のように、安定とは固めたり止めたりすることではなく、いかに吸収し、あるいは受け流すかにあります。

もっといえば、どれだけ

「骨の積み木積み上げた状態でいれるか」

が、安定の本質です。

体勢が変わろうが安定した良い姿勢を維持するためには、筋力よりも、筋肉の適度な脱力や関節の柔軟性のほうが重要であると考えられます。

筋力もあるにこしたことはないですが、安定の本質は忘れないようにしたいものです。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。