柔軟性は、幼少期が最も柔らかく、年齢を重ねるごとに固くなってきます。

なので、幼少期にストレッチなどをして柔軟性を高めておくと、その柔軟性が維持されやすいです。

バレエなどの経験者が知り合いにいたら、開脚前屈でべったり上半身を倒せるのを間近で見たこともあるかもしれません。

さすがに、それと同等の柔軟性を手に入れるのは難しいかもしれませんが、立って前屈して床に手をつけるくらいの柔軟性なら、努力次第で手に入れることができます。

僕自身も、高校生のころからトレーニングして身体は鍛えていましたが、ストレッチを面倒に思ってほとんど行ってこなかったため、トレーナーになる以前は、前屈がほとんど前に倒れないほどガッチガチに身体が固かったです。

それでも、トレーナーの勉強をしたり、トレーニングで身体を痛めたりするうちに、柔軟性の重要性に気づき、ストレッチを継続的に行うことで、人並み以上の柔軟性を身につけることができました。

また、トレーナーとしてお客様を見させてもらう経験を積む中で、柔軟性が筋力と同等くらいの重要性があることを思い知らされました。

今回の動画は、そんな経験と、Clever Body Trainingの理論を踏まえ、ストレッチのコツを2つに絞りました。

実際にお客様に指導する中で、このコツを踏まえたストレッチをしてもらい、柔軟性を向上させています。

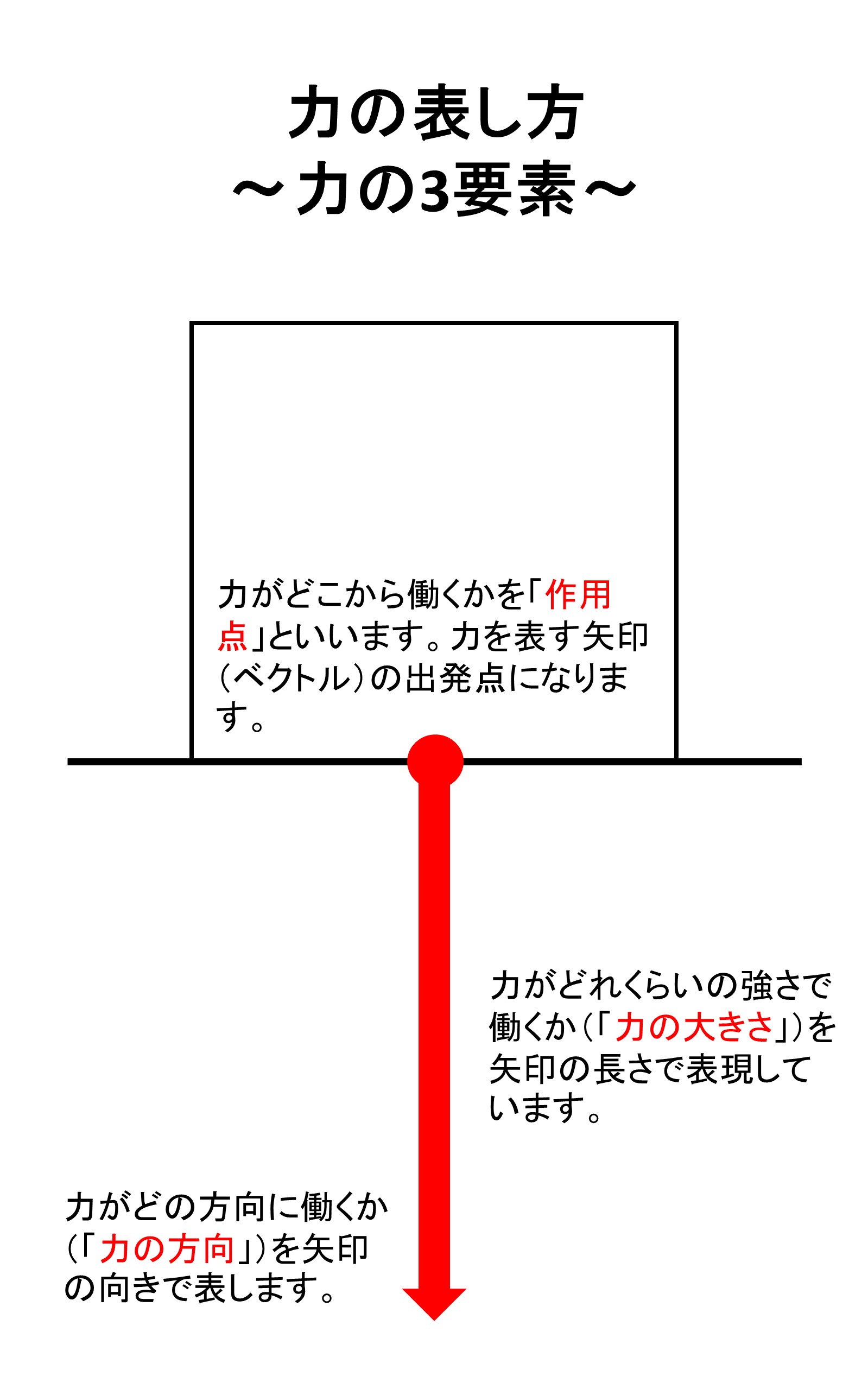

ストレッチをしても身体が柔らかくなかなかならない人というのは、力任せにストレッチする傾向があります。

筋肉は、急激に伸ばされると伸張反射といって、筋肉の組織を守るために、急激に縮まろうとする反射機構があります。

勢いをつけると、この伸張反射が働いてしまうので、筋肉が縮んでしまい、ストレッチの効率が落ちてしまうのです。

時間をかけて伸ばすことで、この伸張反射を起こさないように、また、起きた上でもなお伸ばしていくようになります。

そのため、ストレッチでは最低10秒以上は必要なのです。

1つ目のコツ、体重を利用するというのは、身体が柔らかい人は、実はみんなできているのです。

ある程度柔軟性がないと体重は利用しづらいので、同じ努力をしても、柔らかい人はどんどん柔らかくなるし、固い人はなかなか柔らかくならないという傾向をつくってしまいます。

2つ目のコツの、固い部分こそ伸ばすというのも、なかなか実践できていないポイントです。

どうしても、自分が得意な部分だったり、楽にやりやすいストレッチに偏りがちになるんですよね。

他にも、フィットネスクラブのように人前でストレッチする人は、気恥ずかしさもあって、柔らかい部位に偏りがちなのかもしれません。

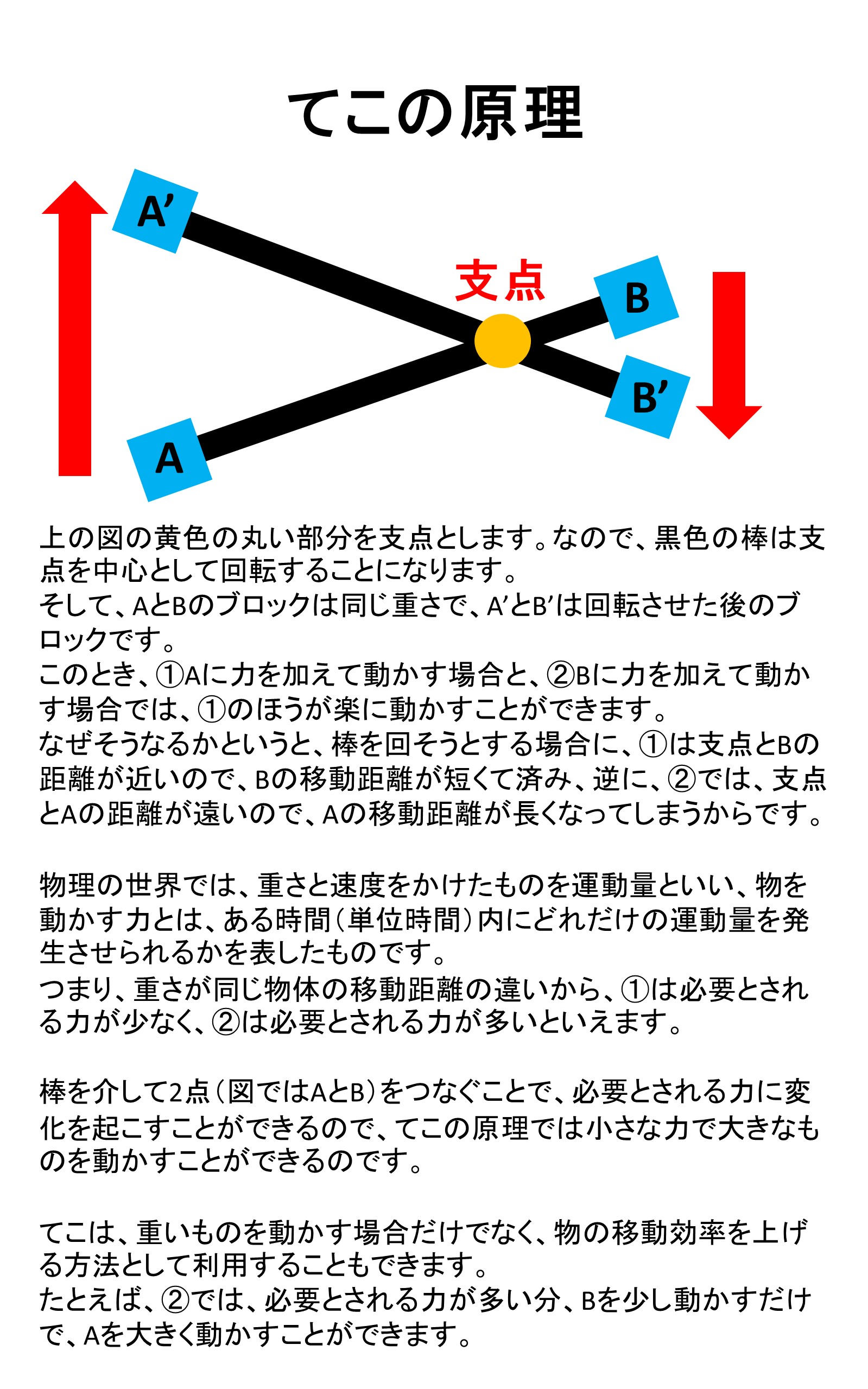

筋肉は常に対の働きをする存在があり、その対の関係で引っ張り合って力のバランスをとっています。

なので、一方が柔らかくなりすぎると、必ず他方が引っ張るので、結局その引っ張りに負けないように、柔らかくなった部分も負荷がかかり続け、再度固くなってしまいます。

それを防ぐためにも、バランス良くストレッチしてやる必要があります。

また、動画にあるように、角度も少しづつ変えながら、固い部分をストレッチするようにしたほうがいいです。

学校で授業する際に、授業の内容を1番学力の低い生徒に合わせなければならないように、柔軟性も、1番固い部分に合わせるように表れてきます。

僕は、ストレッチは柔らかくするためだけでなく、固い部分を探すために行うものであるとも思います。

固い部分を探し、伸ばしてやることで、その対の働きをする筋肉も力を抜けることになり、全体として柔軟性が向上しやすくなります。

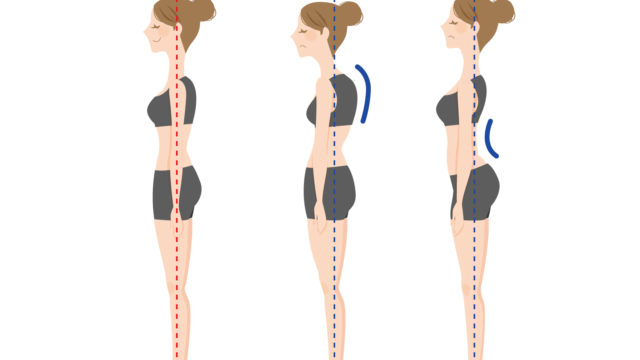

身体が固いのは、もちろん、そもそもの柔軟性が低いこともありますが、実は、積み木の崩れや対の関係の筋肉の固さから、力が抜けないからということもあるのです。

できるだけ無駄な力を抜き、真の自分の身体の柔軟性を表に出した上で、ストレッチするように意識すべきです。

もちろん、今回の動画に挙げた以外にも、ストレッチのコツはあります。

今回挙げたのは最低限のコツです。

また、別の機会に、他のコツもお伝えしていこうと思います。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。