何事においても、全ての状況に通ずる原則や法則のようなものが存在します。

その法則にのっとって行動するからこそ、その行動には一貫性が生まれるし、結果もいいものになります。

それは、トレーニングにおいても例外ではありません。

そこで今回は、トレーニングで基本となる原則を紹介します。

トレーニングにおける原則はいくつかありますが、これらはバラバラに存在するのではなく、互いに関係しあっています。

●意識の原則…トレーニングの目的がより具体的なほうがトレーニング効果が高いとする原則です。

目的によっては、そもそもトレーニングとして選択する種目も明確になりますしね。

何を目的に筋トレしますか?も参考にしてください。

「どの筋肉を使っているか」と意識することも、この原則に含ませている場合もあります。

「筋肉を意識して動かす」とはよくいうことですが、これは筋肉に思いを馳せることではありません。

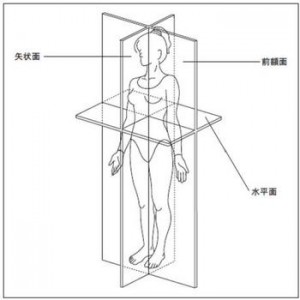

筋肉を意識するとは、筋肉の働きとその作用による身体の動きを理解していて、その動きの通りに身体を動かそうとすることです。

つまり、筋肉を意識するためには、筋肉の形と働きをイメージできる必要があり、勉強が必要な部分もあります。

●可逆性の原則…トレーニングの効果は、トレーニングをやめると消失していき、トレーニングする以前の状態に戻っていくとする原則をいいます。

トレーニング効果はトレーニングし続けないと維持できないのです。

これは生物としての性質を考えれば当然の話です。

生物は基本的に省エネ設計で、維持にエネルギーを消費する余計な筋肉をつけたくはないのです。

それでも筋肉がつくのは、必要性があると身体が認識するからです。

その必要性がなくなれば、筋肉も減らしていくのは当然です。

ちなみに、トレーニングしていた期間によって、トレーニング以前の状態に戻るスピードが変わるといわれています。

トレーニング期間が長ければ長いほど、以前に戻るスピードは遅くなるとされています。

●過負荷の原則…トレーニング効果を得るためには、普段よりも強い運動負荷をかけなければならないとする原則をいいます。

一般的には、最大筋力の60%以上の負荷をかけなければならないとされています。

これも、生物の省エネ設計を考えれば当然の話です。

●継続性の原則…トレーニングで効果を得るためには、一定期間以上継続しなければならないとする原則をいいます。

まさに継続は力なりですね。

継続性は、生物に環境の変化を認識させます。

つまり、筋肉の力が必要な状況が繰り返されると、身体が筋肉が必要な環境に置かれていると判断し、筋肉をつける必要性を見出しはじめるわけですね。

●個別性の原則…トレーニングの効果を高めるためには、その個人にあったトレーニング内容を考えなければならないとする原則をいいます。

個人は、体格、性別、目的など、さまざまな部分で違っているので、それを考える必要があります。

人の体の状態は十人十色だし、目的も十人十色なので当然ちゃあ当然ですね。

●漸進性の原則…トレーニング効果を得るためには、筋力の向上に合わせて、運動強度を高めていかなければならないとする原則をいいます。

環境に対して必要十分に達すれば、生物も変化しなくなります。

身体の変化を求めるならば、常に環境を変化させていく、つまりトレーニング強度を高めたり普段と違う種目をやるなどの新たな刺激を与える必要があるのです。

●全面性の原則…バランスよく全体をトレーニングしなければならないとする原則をいいます。

筋肉は1つだけで力を発揮しているわけでなく、様々な筋肉が連携して力を発揮しています。

なので、全体的に鍛えて行くことで、より力を発揮しやすい身体になります。

●特異性の原則…ある特定の効果を得ようとするならば、特定の方法を用いなければならないとする原則をいいます。

よく言われるのが、ある動作を速くしようとするならば、その動作にできるだけ近づけたトレーニングをするというようなことですね。

スポーツするためのトレーニングにおいて特に問題になる原則です。

ざっくり言えば、短距離走を速くしたいのに、マラソンばっかりしているようでは一向に脚は速くなりません。

マラソンよりはダッシュの方が短距離走を速くするという効果を得られやすいという話です。

上に挙げたこれらの法則はルーの法則というものがそのルーツになっています。

ルーの法則とは、ドイツの発生学者、ウィルヘルム・ルーが提唱したもので、①活動性肥大の原則、②不活動性萎縮の法則、③長期にわたる機能向上制限による期間の特殊な活動能力減退の法則、④合目的的構造の機能的自己形成の原理、が言われていました。

簡単に言うと、「人間の持つ機能は、使わなかったり、使い過ぎると退化、萎縮してしまうが、適度に使えば発達する」ということです。今でもほとんど変わらずほぼ同じことが言われてますね。

原則というものは例外的状況でない限り、外さないようにした方が効率が良いですよ。

ぜひ頭に入れておくことをおすすめします。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。