ベンチプレスにおいて

どの位置に足を置くかは、

手の幅と同じく悩ましい

ところですよね。

体格や目的、

考え方の違いによって、

いろんな足の置き方が

考えられますから。

ただ、なんといっても

ベンチプレスでポイントとなるのは

「できるだけ高いアーチを保つこと」

アーチを高く保つことができれば、

ベンチの支えをバーベルを挙げる力に

加えることができるからです。

(参考記事「【目指せベンチ100kg】ベンチプレスで筋肉はそのままに挙上重量を10kg伸ばした方法」)

そこで今回は

高いアーチを維持しやすい

足の置き方・足の位置の決め方に

ついてお伝えしていきます。

踵は地面につける?つけない?

足の位置を決める前提として、

踵を地面につけるべきかどうかを

お伝えしておかなければなりません。

結論から言うと、

僕は踵をつけることをおすすめします。

単純に脛の骨が踵の上に乗っているからです。

ベンチプレスで大きな力を発揮したいなら、

フォームの維持に使う力は最小限に

しておく必要があります。

骨で支えることができれば、

必要な筋肉の力は最小限にできます。

踵を床につけないということは、

「つま先を伸ばしておく」という

力を使う必要が出てきます。

僕の中では、つま先をわざわざ

伸ばす理由が見出せないので

踵を地面につけています。

もし、どうしても踵をつけたくないなら、

脛の骨につま先がくるまでかかとを

挙げるべきでしょう。

立ったままつま先を伸ばして

背伸びをしてもらうとわかりますが、

踵をしっかりと挙げ切ったほうが、

中途半端に踵を挙げるより、

足裏に対する荷重の感覚が強くなります。

足裏の感覚について詳しく知りたい場合は、

以下の記事を参考にしてください。

立ったままでもそうですが、

ベンチプレスの場合でも、

足裏にしっかり荷重をかけるのは大変なので、

素直に踵を床につけたほうが楽かと思います。

脚はどれくらい開く?

人によってかなり分かれることに

なるのが、脚幅ではないでしょうか?

これは、1番脚がリラックスする

幅にするべきと考えます。

僕も昔はベンチプレスでは

最大限脚を開いたほうが、

臀筋に力が入るので良い

と思っていた時期が

ありました。

足とバーベルの距離が近くなる分、

支えやすくなりそうですし。

あなたもそう考えていませんか?

ただ、このときの臀筋の力は、

バーベルを挙げることではなく、

「脚を開く」ことに使われているだけです。

バーベルの重さに対しては

あまり意味がありません。

最大限脚を開くことを良しとするのは、

臀筋の力を入れることを優先的に

考えているからだと思います。

最大限脚を開いたまま

ベンチプレスをすると、

動作中に踏ん張りやすい位置に

脚が移動しようとします。

股関節の柔軟性が高ければ

問題ないでしょうが、

脚を最大限開くことは、

足の位置が動かないにもかかわらず、

膝が内に動きやすい状態をつくってしまいます。

膝が内に入ってしまえば、

股関節、膝、足が一直線に揃わず

力が伝わりにくくなります。

つまり脚を最大限開いておこうとすると、

「脚を開いておく」ということに

余計なエネルギーを割かざるを得なくなります。

だったら最初から開きすぎない方が

いいと思います。

一方、脚を閉じすぎてしまうのも

考えものです。

これも、脚を最大限開いた場合と逆に、

ベンチプレスの動作の中で、

挙上しやすい位置に脚が移動しようとして

膝が外に開きやすくなりやすいです。

また、骨盤を前傾させにくくなり、

アーチが低くなってしまいます。

身体がアーチを高くできる状態でないのに、

無理にアーチを高くしようとすると、

腰部への負担が増えてしまいがちです。

(参考記事「ベンチプレスでは床を踏まない~2つのアーチと尻上げベンチのメリット・デメリット~」)

なので、ベンチプレスの足幅は、

1番脚がリラックスする幅にするべきです。

特に、脚の側面である、

外腿や臀部、内腿が

リラックスする位置にすべきでしょう。

とはいっても、

これでは具体的な位置を

探しづらいと思います。

そこで、具体的なおすすめの

脚幅の決め方、

足の置き場所の決め方

ついてお伝えしていきます。

脚幅と足の位置の具体的な決め方

足の位置は足幅を決めてから

考えていきます。

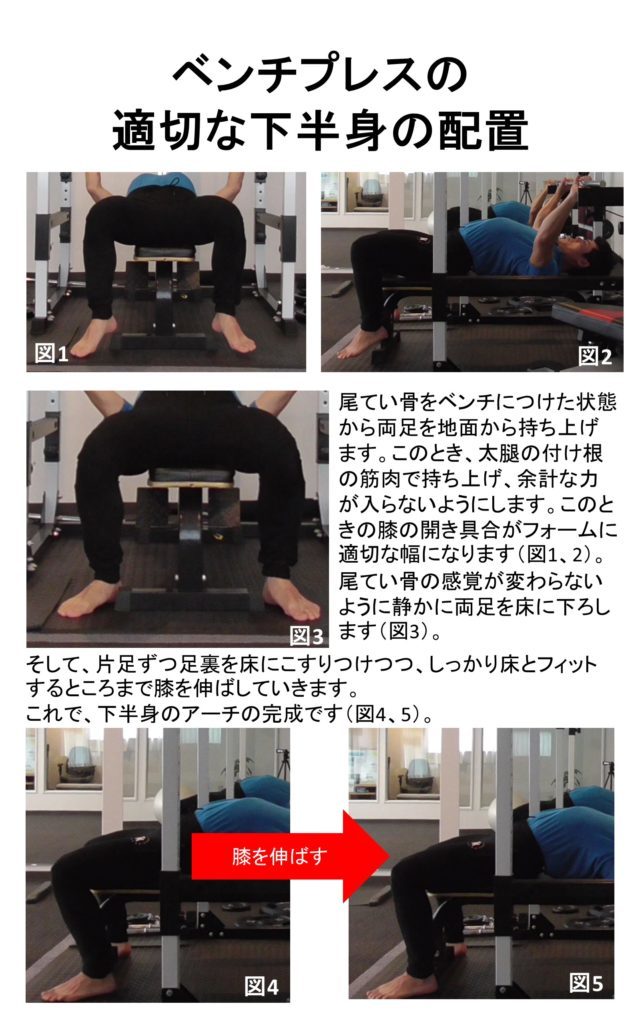

下の図を見てください。

この方法は両足を地面から浮かせても、

尾てい骨が動かないことが前提となります。

尾てい骨が動いてしまうなら、

上半身のアーチがきちんとセットできていないので、

修正すべきです。

また、足は地面から浮けば

十分です。

挙げすぎると

フォームが崩れるので

注意してください。

基本的に、アーチが高くなると、

骨盤を前に転がす(骨盤前傾に働く)働きをする

腸腰筋の力が強く働いている状態になります。

腸腰筋は脚幅を腰幅に

維持するように働きもするので、

足の幅は腰幅に近づく傾向にあります。

(※上図の写真を撮った当時では

まだ脚が開いてしまってます。

現在はもっと狭く腰幅程度です)

脚の余計な力が抜けていれば、

脚を地面から持ち上げた時に、

勝手にリラックスできる

脚幅に動いてくれるのです

(上図の図1、2、3)。

つまり、脚幅は自分で決めるというよりは、

上半身のフォームによって

おのずと導かれるわけです。

脚幅が決まれば、

足の位置も決めていくことが

できます。

図4、5のように

膝を少しずつ

伸ばしていって

足の位置を決めていきます。

足裏を地面にこすりつけながら

膝を伸ばしていくと、

足裏が床に引っかかって止まる

位置があるのがわかります。

足裏全体が気持ちよく

床についてくれるのが

わかるはずです。

このとき、注意としては

決して床を踏まないように

気を付けてください。

床を踏むことで尾てい骨の感覚が

変わってしまうことがあります。

脚がリラックスしたまま

足裏全体が床につく位置

にあることによって、

骨の支える力を

しっかり利用できます。

下半身の配置が

うまくいっていれば、

バーベルをラックから外した時に、

床を踏まなくても

足裏が地面に押しつけられ、

適度な力が脚に入ってくるのが

わかるはずです。

ぜひ試してみてください。

もし、フォームのセットの仕方に

興味があれば、

下の記事で僕のやり方を紹介しているので、

よければご覧ください。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。