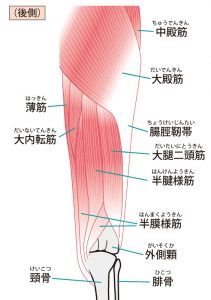

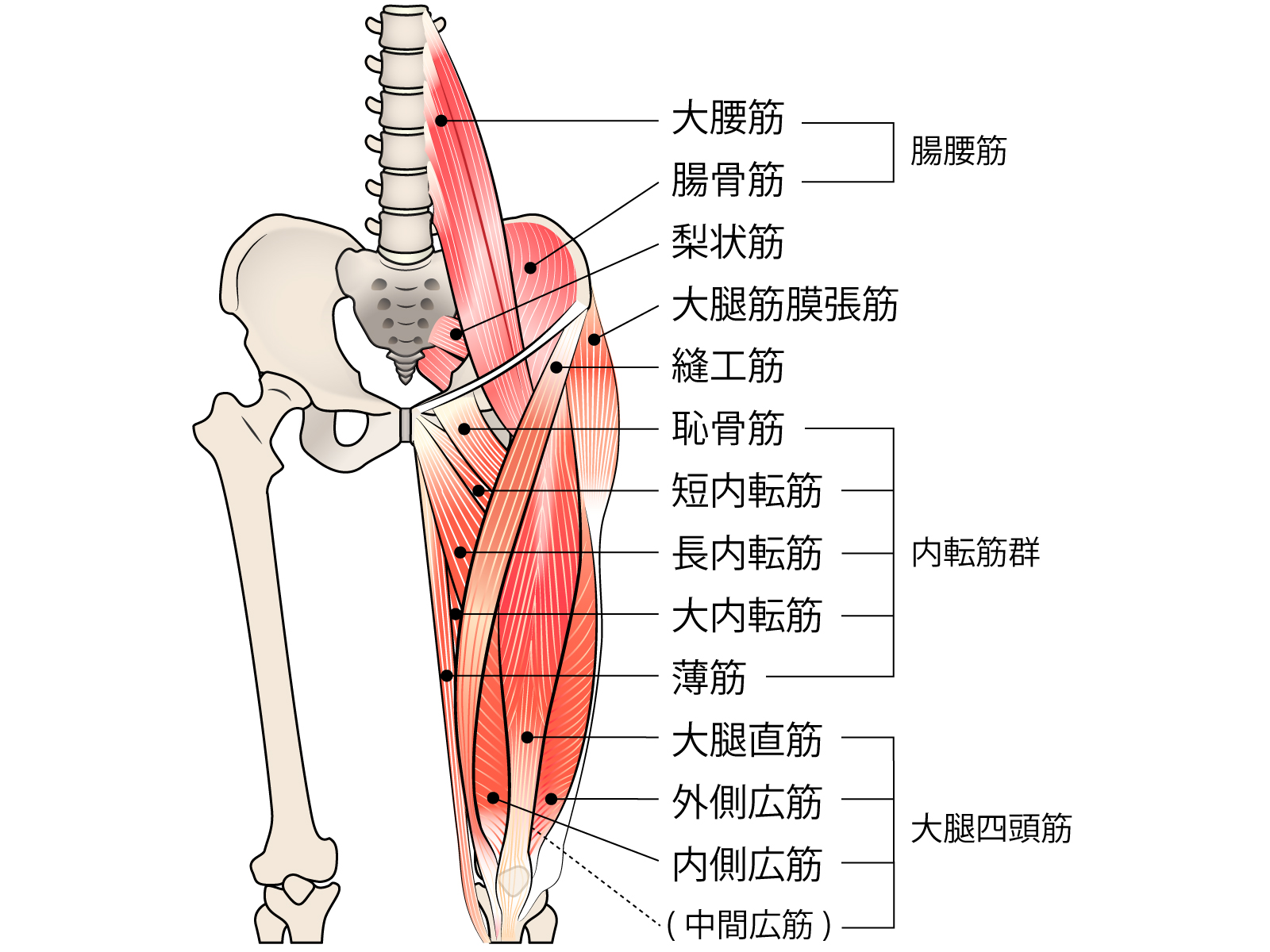

大腿筋膜張筋は、臀部のもっとも最前部にあたり、大臀筋と共に大腿の外側を保持する大事な筋肉です。

略して「まくちょうきん」なんて呼ばれていることもあります。

そう呼んでいるのは僕だけではないはず(笑)

大腿筋膜張筋は、文字通り読めば、「大腿筋膜を張らせる筋肉」です。

「大腿筋膜」は「腸脛靱帯」のことだと思ってもらえればいいです。

腸脛靱帯は、大臀筋と大腿筋膜張筋から始まって脛の骨まで付着しています。

これも3点付着になってますね。

どういうこと?と思われる人はハムストリングスの記事を読んでみてください。

大腿の筋肉や脛の骨(膝)が外側に広がってこないように、骨の積み木が外側に崩れないようにつなぎ止める最終の砦、ストッパーの役割をしているんですね。

このままだと前置きが長くなってそのまま終わりそうなので、基本情報挟みます。

大腿筋膜張筋(Tensor fasciae latae)

起始

上前腸骨棘

停止

腸脛靭帯

作用

・大腿筋膜の緊張

・股関節の外転、屈曲、内旋

神経支配

上臀神経(L4~S1)

コメント

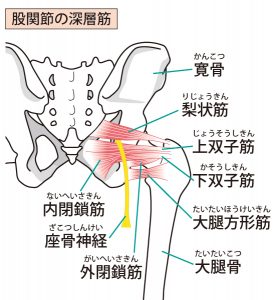

大腿筋膜張筋は、数少ない股関節内旋筋です。

股関節を内旋させる筋肉といったら、中臀筋に小臀筋、それに大内転筋くらいのものではないでしょうか。

他の股関節周りの筋肉は、ほとんど股関節の外旋に関わってくる筋肉になってますね。

そう聞くとすごいアンバランスに見えますが、基本的には内旋と外旋には役割の違いがあって、結局これくらいの配分がベストバランスになっているんだと思います。

「内旋と外旋の役割の違いってどういうこと?」って思いますよね。

端的にいうならば、動作の中心的役割をするのは外旋で、内旋は脚をまっすぐ向けていく役割を担っていると考えられるからです。

例えば、歩いている最中に方向転換する時は、股関節を外旋させる必要があります。

右に方向転換しようと思えば、右脚を方向転換方向(右横)に向けるでしょう。

これは、身体右側に開く動作と相まって右股関節外旋によって向けられています。

そして、この「身体を右側に開く動作」というのも、体重が乗っている左脚の股関節の外旋が動作の中心になっているんですよね。

ここでは、方向転換を例に挙げましたが、あなたも色々動作を考えてみてください。

股関節内旋がメインとなる動作はほとんどないのがわかります。

じゃあ、「外旋の筋肉だけでいいじゃん」と思うかもしれませんけど、反対の働きをする筋肉、拮抗筋がないと股関節が外旋しっぱなしになってしまいますよ。

筋肉は必ず動きが一方通行にならないように逆の作用をする拮抗筋が存在します。

これは絶対です。

でないと元の姿勢に戻れない動作が存在するということになってしまいますから。

話を戻して、力も強くて数も多い股関節を外旋させる筋肉たちに対抗して、普段は脚をまっすぐ向けるようにしてくれているのが、股関節を内旋させる筋肉、つまり大腿筋膜張筋なのであります。

なぜ、ここまで大腿筋膜張筋を持ち上げるかというと、身体を扱う仕事をしている人間に、大腿筋膜張筋は悪者扱いされてしまいやすいからなのです。

確かに、膝を痛めている人はもうほぼ全ての人がと言ってもいいほど、大腿筋膜張筋が凝り固まっています。

また、女性の人が感じることの多い「股関節のつまり」もこの大腿筋膜張筋が絡んでいます。

そんな風に悪い場面にばかりに顔を出すものだから、すっかり悪者になってしまっているわけです。

しかし、大腿筋膜張筋の働きは、腸脛靱帯を通して、大腿の外側をカバーすること、つまり骨の積み木が外側に崩れないようにするための最後の砦、ストッパーの役割をしています。

ここで前置きの話に戻ってきたのですが、何が言いたいかというと、

大腿筋膜張筋が凝り固まっているということは、そもそも骨の積み木が崩れかかっていて、ストッパーに負担がかかりすぎているということです。

なので、大腿筋膜張筋が凝り固まっているからストレッチするというのはわかるのですが、根本から考えれば、積み木が外側に崩れないように、足裏の外側への体重分布を減らしてやるようにする必要があるということです。

足裏を柔らかく保ち、足指や足首を動かすこと。

それだけでも大腿筋膜張筋への負担は少なくなってきますよ。

大腿筋膜張筋も頑張っているので、悪者扱いせずに、労ってあげてください。

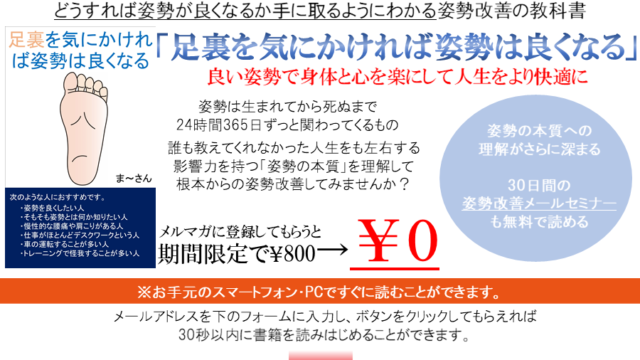

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。