いよいよこのブログでも懸垂(チンニング)についてお伝えしていこうと思います。

懸垂には順手(オーバーグリップ)で行う方法と、逆手(アンダーグリップ)で行う方法があります。

今回は、懸垂について簡単に解説した後、グリップの違いで懸垂がどう変わるのかについてお伝えします。

懸垂(チンニング)とは?

懸垂は、鉄棒のような棒にぶら下がった状態から、棒に向かって顎を近づけるように身体を動かす動作です。

子供のころに、体育でやっていたりすると思うので、懸垂を全く知らないという人はいないと思います。

懸垂は、自分の体重を支えるどころか引き上げることになるので、身体の使い方の部分もありますが、かなりの筋力が必要で、難易度は高いです。

普段トレーニングしていない人では、1回もできないっていう人も多いでしょう。

ちなみに、懸垂の英語読みのように使われている「チンニング」ですが、これ実は和製英語です。

英語では、「チン(chin)」は「顎」を意味し、顎(chin)を棒まで引き上げる(up)ところから「chin-up(チンアップ)」「pull-up(プルアップ)」が正しい言い方です。「pull」は「引く」って意味です。

それがどういうわけか「チンニング」と呼ばれるようになったみたいです。

なぜチンニングになったか知っている人いたら教えてください。

ちなみに続きになってしまいますが、細かいことをいうと、チンアップは逆手の懸垂のことで、プルアップは順手の懸垂のことを指しているそうです。

これは僕も今回懸垂について調べていて初めて知りました。

順手(オーバーグリップ)と逆手(アンダーグリップ)

「順手」「逆手」と言っていますが、わからない人もいますよね。

「順手」と「逆手」は棒の握り方の話です。

簡単にいえば、「順手」は手の甲を自分に向けた握り方で、「逆手」は手のひらを自分に向けた握り方です。

グリップについては別の記事でも書いています。

順手と逆手では動作が変わる

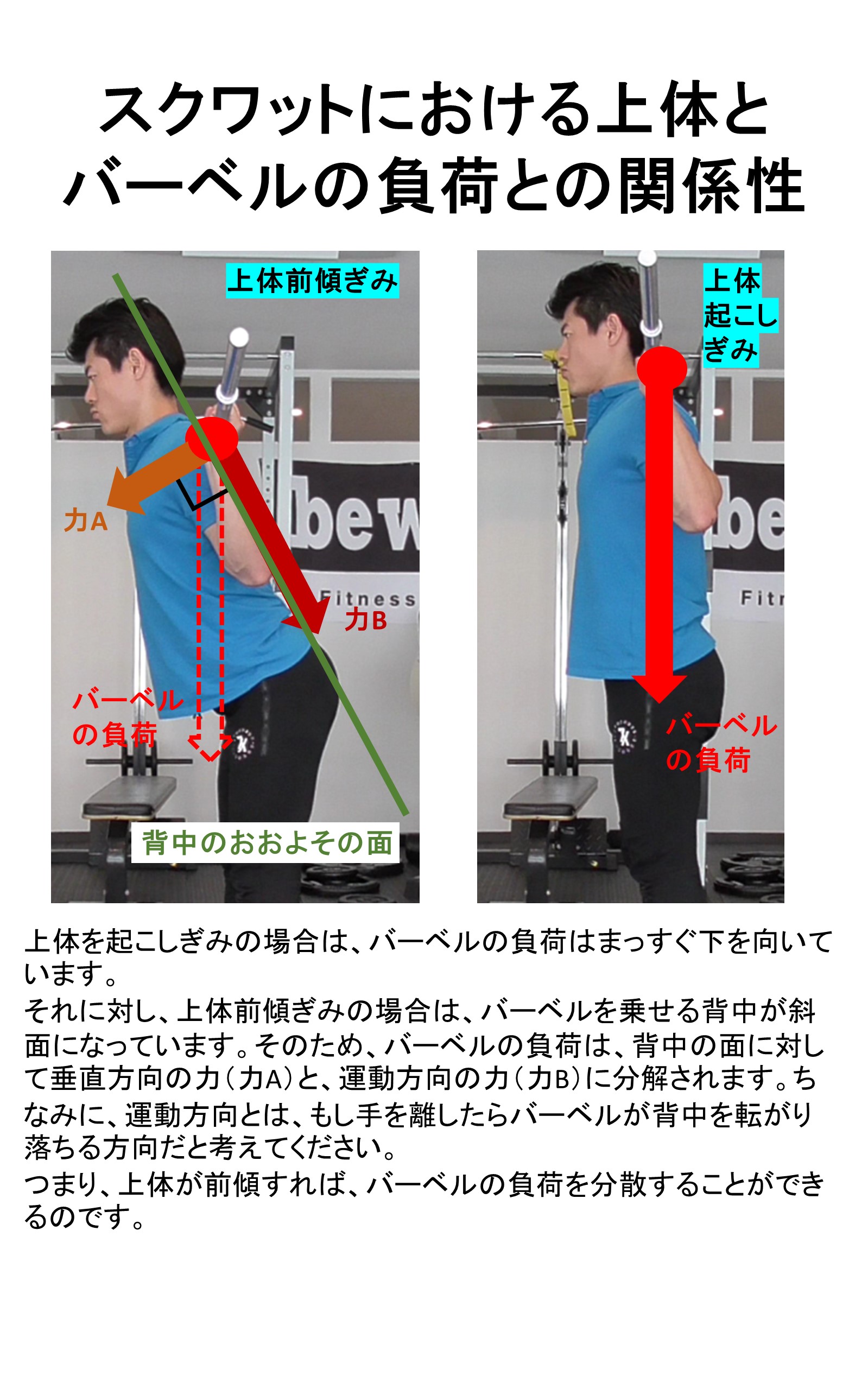

順手と逆手では、肘を向けやすい向きが変わります。

順手は肘が外に向きやすく、逆手は肘が前方を向きやすくなります。

このことが、順手と逆手の動作の違いに表れてきます。

手を耳の横まで挙げた状態の場合、身体の構造上、肘を外に向けたほうが背中の筋肉の力が入りやすいです。

順手では肘が外に向きやすいので、懸垂も背中の筋肉を主に使った動作が身体にとって邪魔の少ない動き方になります。

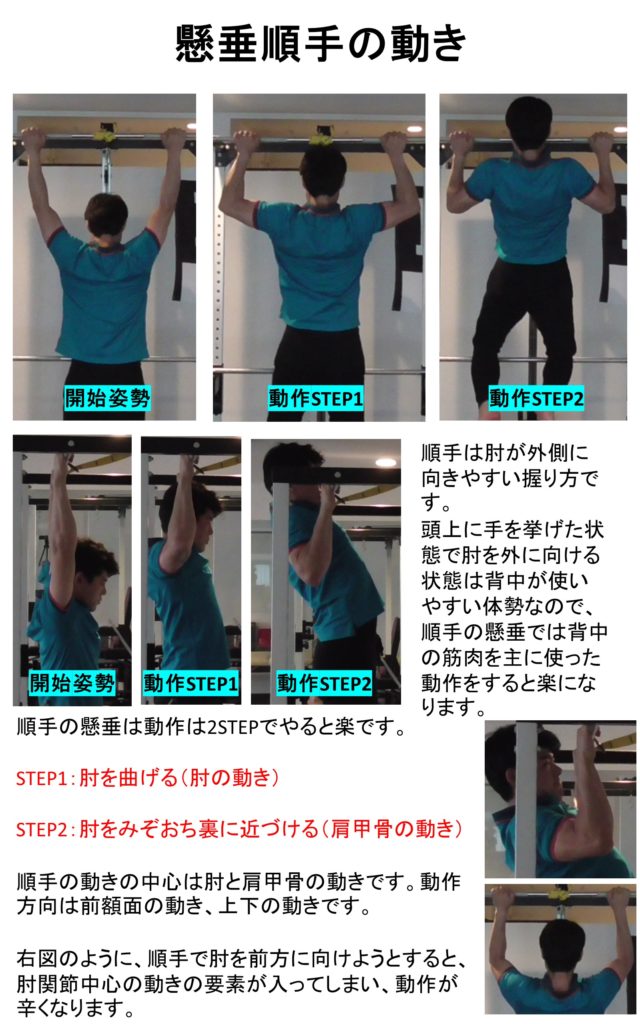

順手の懸垂における動作は、2段階に分けて考えたほうが、理解しやすいです。

上の画像にもあるように、

STEP1:肘を曲げる

STEP2:肘をみぞおちの裏側に近づける

の2段階です。

STEP1は肘を曲げる動きです。

この動き自体は、筋力が弱くても以外と簡単にできます。

身体を持ち上げるのではなく、肘を外に突き出すようなイメージで曲げてやると、動かしやすいと思います。

実は、この肘を曲げる動きも背中の筋肉が強く作用します。

このあたりは、詳しくは別の記事で書いていこうと思います。

大変なのはSTEP2の動きです。

ある程度の強さの筋力は必要です。

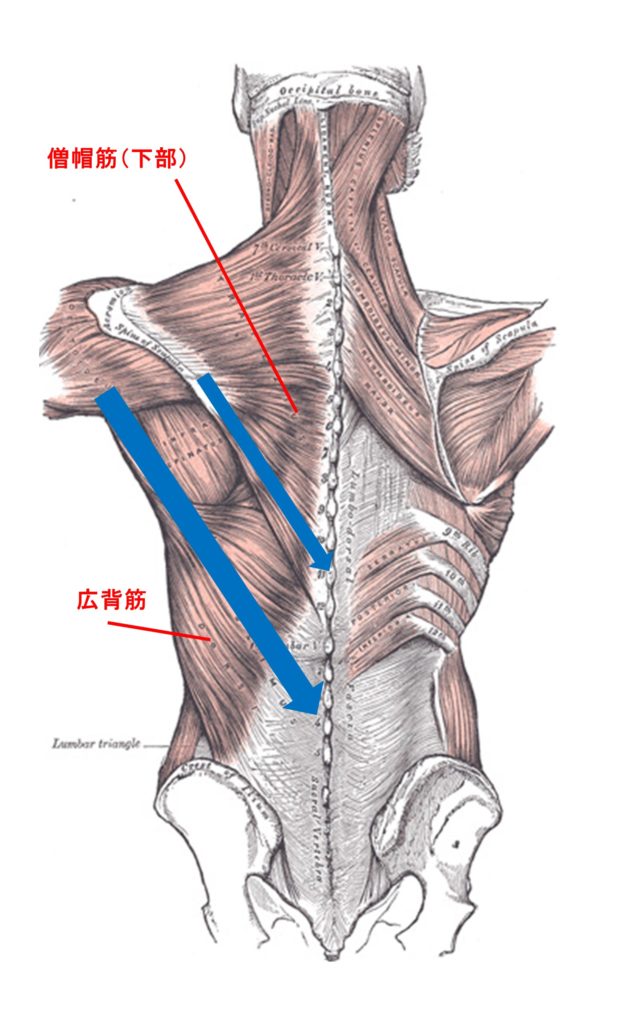

背中の筋肉のエースともいえる広背筋や僧帽筋によって、曲げた肘と肩甲骨を、みぞおちの背中側に向かって寄せ下げてきます。

そうすることで、結果的に身体全体は上に持ち上がることになります。

順手での懸垂の動作は、身体をエレベーターのごとく上下させるイメージになります。

専門的にいうと、前額面といわれる面上の動きです。

一度試してみてほしいのですが、順手で肘を前方に向けようととして懸垂すると、身体の動きが上下に動けなくなり、身体を持ち上げるのに強い筋力が要求されます。

初心者の人は、順手で懸垂する場合は、身体構造に無理なく懸垂するために、まずは、肘を外に向けて動作することを意識してみてください。

それまでにやっていた懸垂の動きよりも違和感が少なくなるはずです。

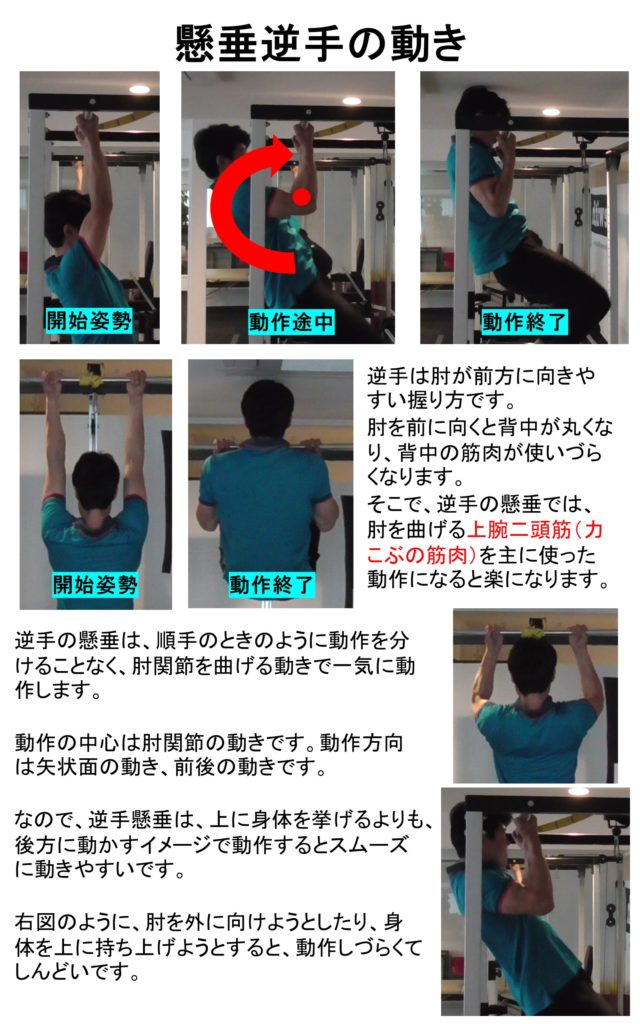

逆手の場合は、前述の通り肘が前方を向きやすくなります。

順手のところでもお伝えしましたが、手を耳の横に来るくらい挙げた場合は、肘を外側に向けたほうが背中の力が使いやすくなります。

なので逆手で背中の筋肉を無理やり使おうとすると、身体の構造上、違和感のある動きになってしまいます。

肘を前方に向けようとすると、肩もいっしょについてきて前方に引っ張られ、背中が丸くなってしまいますからね。

では、逆手の懸垂はどのように動作すると楽なのかというと、肘を曲げる肘関節の動作です。

主に使われる筋肉は、肘を曲げる筋肉の代表格、男なら誰しもが太くしたいと願うであろう、力こぶを形作る上腕二頭筋です。

逆手の懸垂では、順手のときのように、動作を2段階に分ける必要はありません。

肘を曲げる動きで完結します。

肘を曲げる力を最大限活かすために、逆手懸垂の動きは、肘関節の動きにマッチするようにしましょう。

肘関節の動きは、上の画像の動作途中の矢印を参考にしてください。

よって、動作は矢状面の動き、前後の面に沿って動くことになります。

肘関節の動きに合わせるために逆手懸垂の動作は、上にあがるイメージではなく、肘の位置をできるだけ動かさず、身体全体を後方に投げ出すイメージで動作するとスムーズな動きになります。

逆手懸垂をするときに、肘を外に向けようとしたり、身体を真上に持ち上げるイメージで動かそうとすると、必要以上に大きな筋力が要求されることになります。

肘は内側に向けすぎてもあまりよくありません。まっすぐ前を向くようにしてあげてください。

最後に、懸垂のコツ

懸垂の順手と逆手の違いは理解できたでしょうか?

今回はざっくりとした違いに留めました。

詳しくは、これから徐々に記事にしていきますので、楽しみにしていてください。

懸垂は体重を引き上げる動作なので、1回やるだけでも大変です。

体重にもよりますが、少し運動しているくらいでは1回もできないと思います。

だから、懸垂をまずは1回することを目標に頑張っている人もいると思います。

そんなあなたに、順手逆手にかかわらず懸垂に共通するコツをお伝えします。

それは、

身体を上に持ち上げようとしないことです。

懸垂は、常に手に体重がかかっている状態なので、ぶらさがることができれば、体重を手で支えられている状態です。

関節の動きに合わせて動作すれば、身体を持ち上げようとしなくても、関節動作の結果としてある程度(懸垂の動作程度)身体は持ち上がります。

無理に持ち上げようとすると、筋肉に無駄な力みが入り、スムーズな関節運動を妨げ、懸垂がしづらくなります。

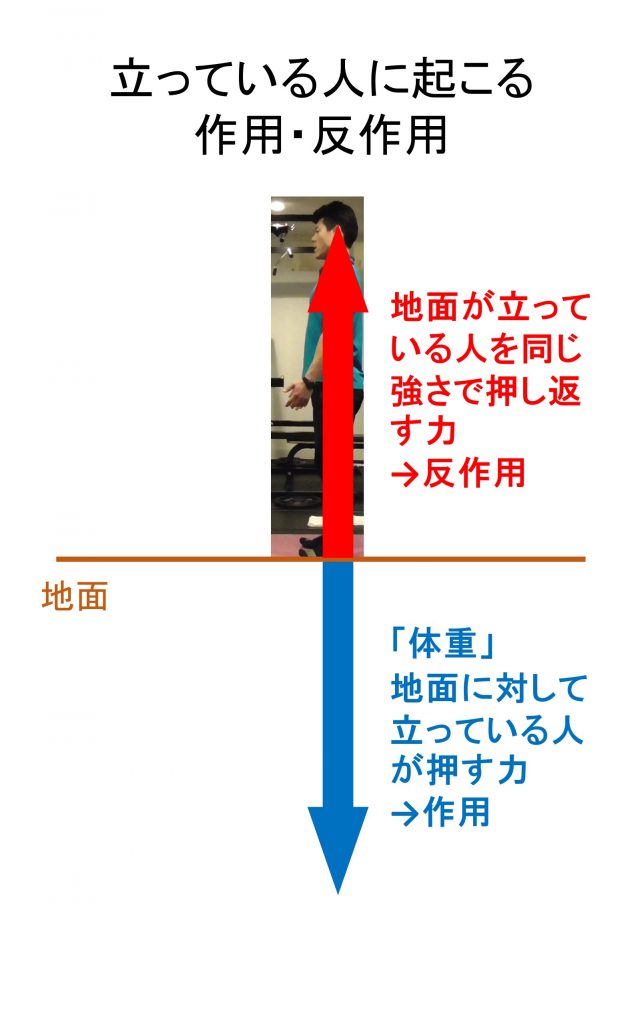

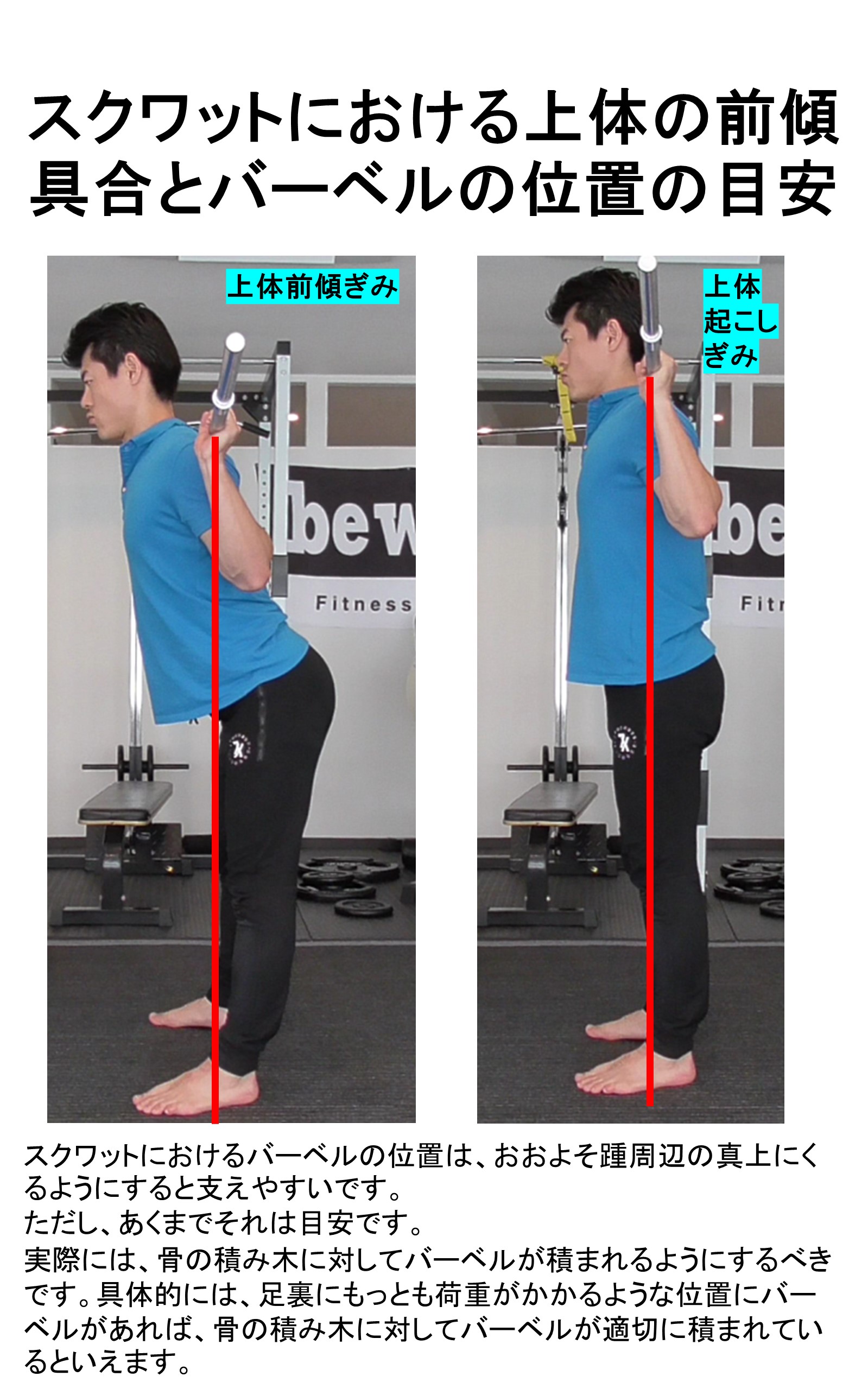

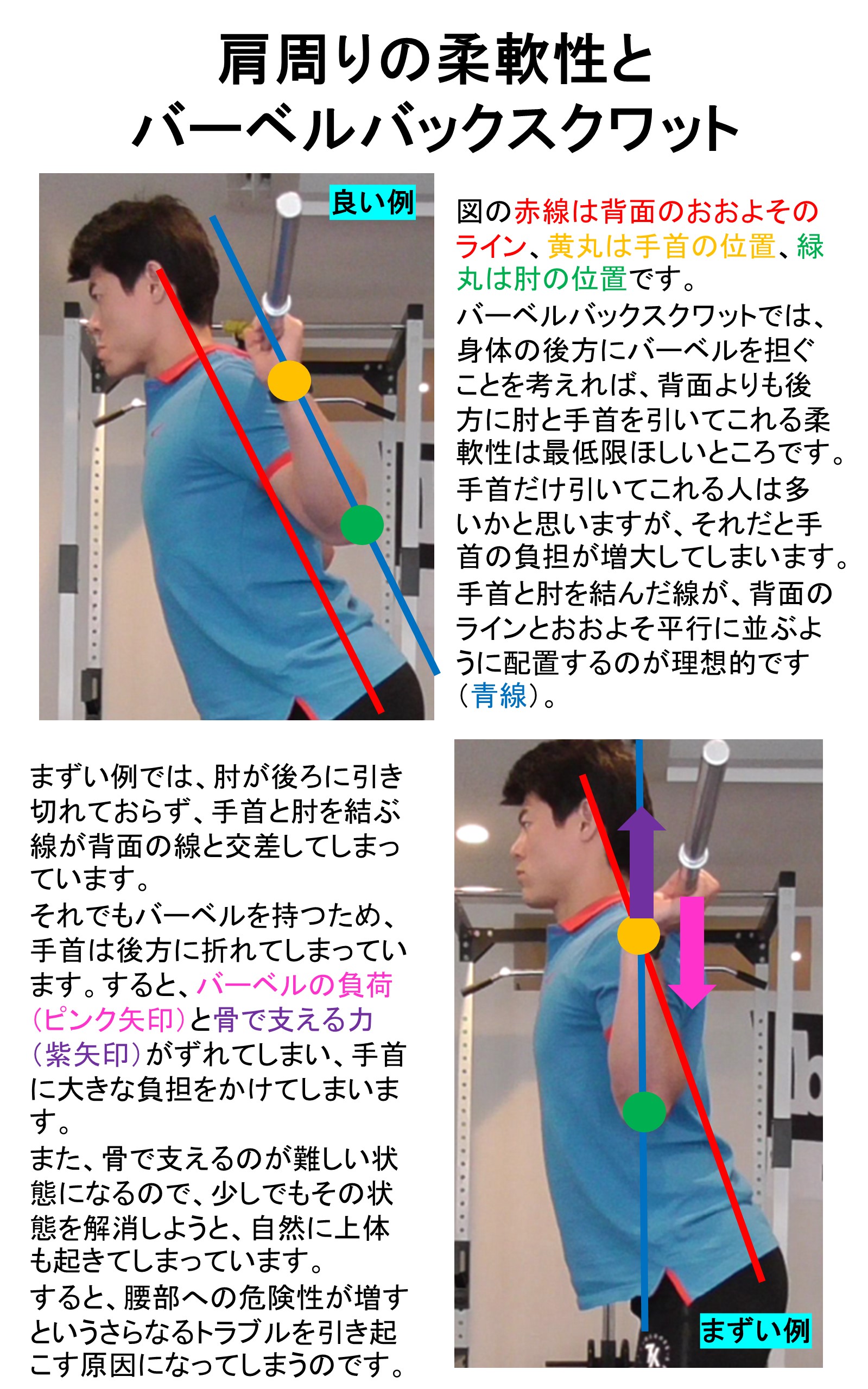

以下の記事は、種目は違うけど参考になるかと思います。

この記事を読んでぜひ懸垂にチャレンジしてみてください。

もしできなかった懸垂ができるようになったならぜひ僕に教えてください。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。