人間は、もともと前足だった手を自由にして、道具を扱える時間が長くすることも、直立二足に向かった理由1つだと考えられます。

なので、手は道具の作成を含めて細かな作業をするために複雑な動きができるようになっています。

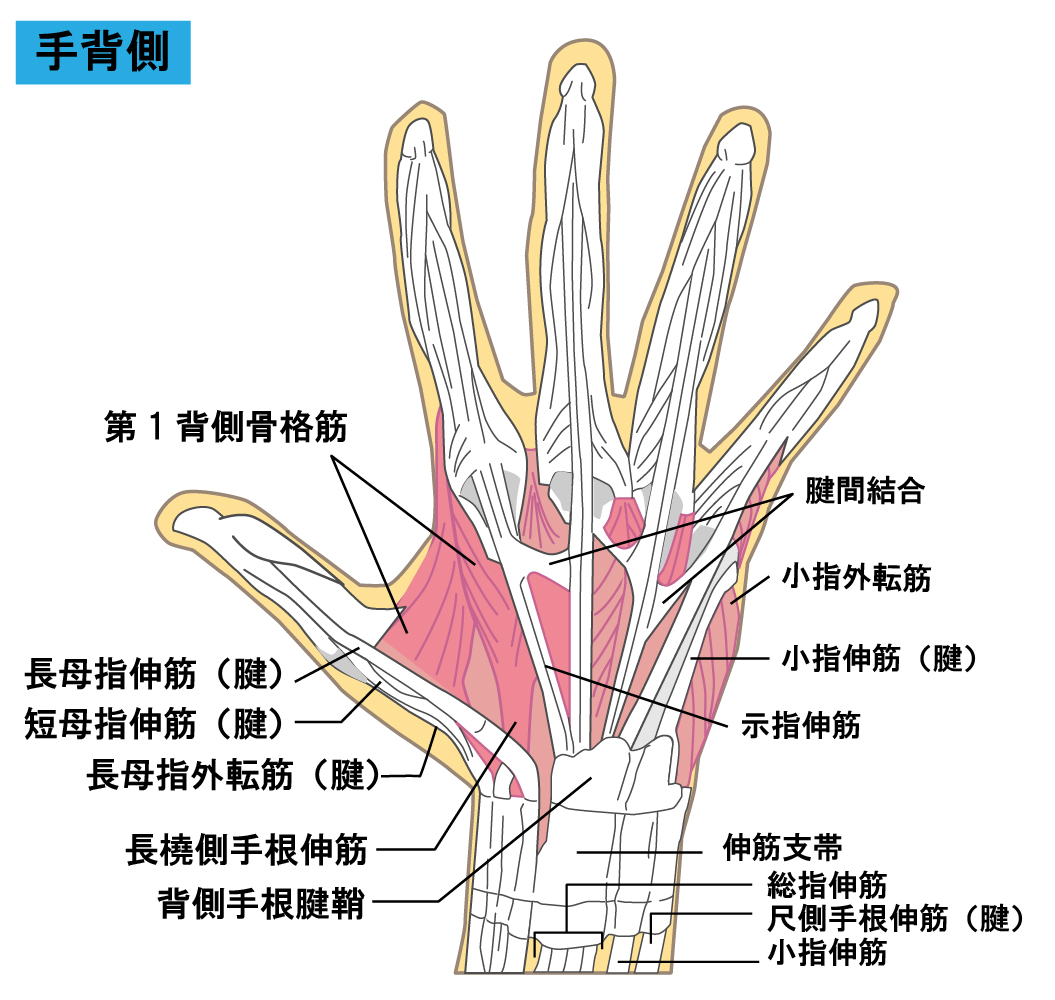

手の筋肉について知ることで、どうやってそのような細かな動きができるのかが理解できます。

このページでは手の筋肉についてまとめてお伝えしていきます。

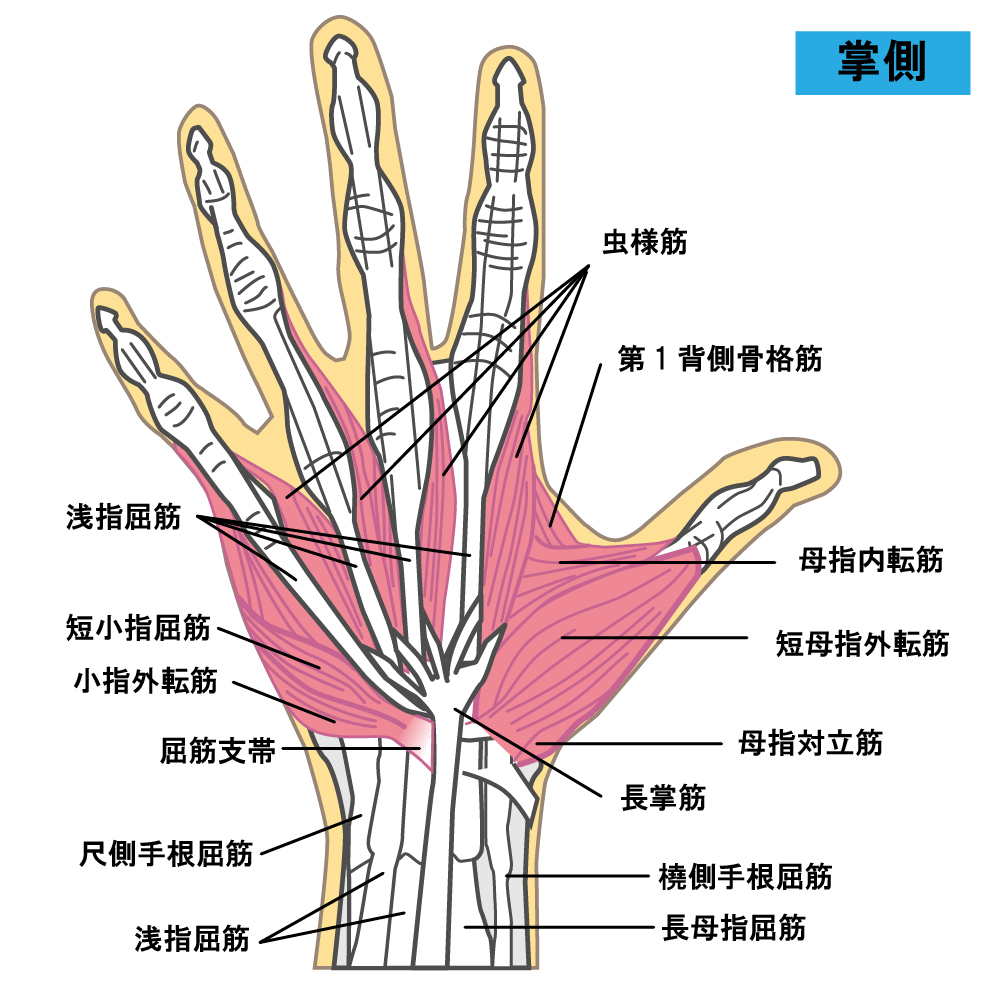

手の筋肉は、手首の関節を超えない、手で付着が完結する筋肉です。

手の筋肉には、

短拇指外転筋(Abductor pollicis brevis)

拇指内転筋(Adductor pollicis)

短拇指屈筋(Flexor pollicis brevis)

拇指対立筋(Opponens pollicis)

小指外転筋(Abductor digiti minimi)

短小指屈筋(Flexor digiti minimi brevis)

小指対立筋(Opponens digiti minimi)

短掌筋(Palmar aponeurosis)

第1~4虫様筋(Lumbrical)

第1~4背側骨間筋(Dorsal interosseous)

第1~3掌側骨間筋(Palmar interosseous)

があります。

まとめて詰め込んだので数が多いですが、以下1つ1つお伝えしていきます。

- 短拇指外転筋(Abductor pollicis brevis)

- 拇指内転筋(Adductor pollicis)

- 短拇指屈筋(Flexor pollicis brevis)

- 拇指対立筋(Opponens pollicis)

- 小指外転筋(Abductor digiti minimi)

- 短小指屈筋(Flexor digiti minimi brevis)

- 小指対立筋(Opponens digiti minimi)

- 短掌筋(Palmar aponeurosis)

- 第1~4虫様筋(Lumbrical)

- 第1~4背側骨間筋(Dorsal interosseous)

- 第1~3掌側骨間筋(Palmar interosseous)

短拇指外転筋(Abductor pollicis brevis)

起始

舟状骨、屈筋支帯、大菱形骨

停止

第1基節骨の底(橈側の種子骨を介して)

作用

拇指の手根中手関節(CMC)外転、屈曲

神経支配

正中神経(C8、T1)

コメント

物を掴む上で重要な役割を果たすのが拇指ですね。

そのため、拇指に対しては多くの筋肉によって制御されています。

拇指が巧みに動くからこそ、スマホが快適に操作できます。

その巧みな動きをする拇指に絡む筋肉は、全部で8つもあります。

手首を超える筋肉は

そして、このページでもお伝えしている手首の関節を超えない筋肉は

短拇指外転筋

短拇指屈筋

拇指対立筋

拇指内転筋

です。

物をつかむのに関係のない伸筋は手の筋肉ではなく、前腕の方から伸びる2つの伸筋に担われており、比較的大雑把な操作になっています。

拇指内転筋(Adductor pollicis)

起始

・横頭:第3中手骨掌側面

・斜頭:有頭骨、第2・3中手骨の底

停止

第1基節骨の底(尺骨の種子骨を介して)

作用

・拇指の手根中手(CMC)関節に対して:内転

・拇指の中手指節(MCP)関節に対して:屈曲

神経支配

尺骨神経(C8、T1)

コメント

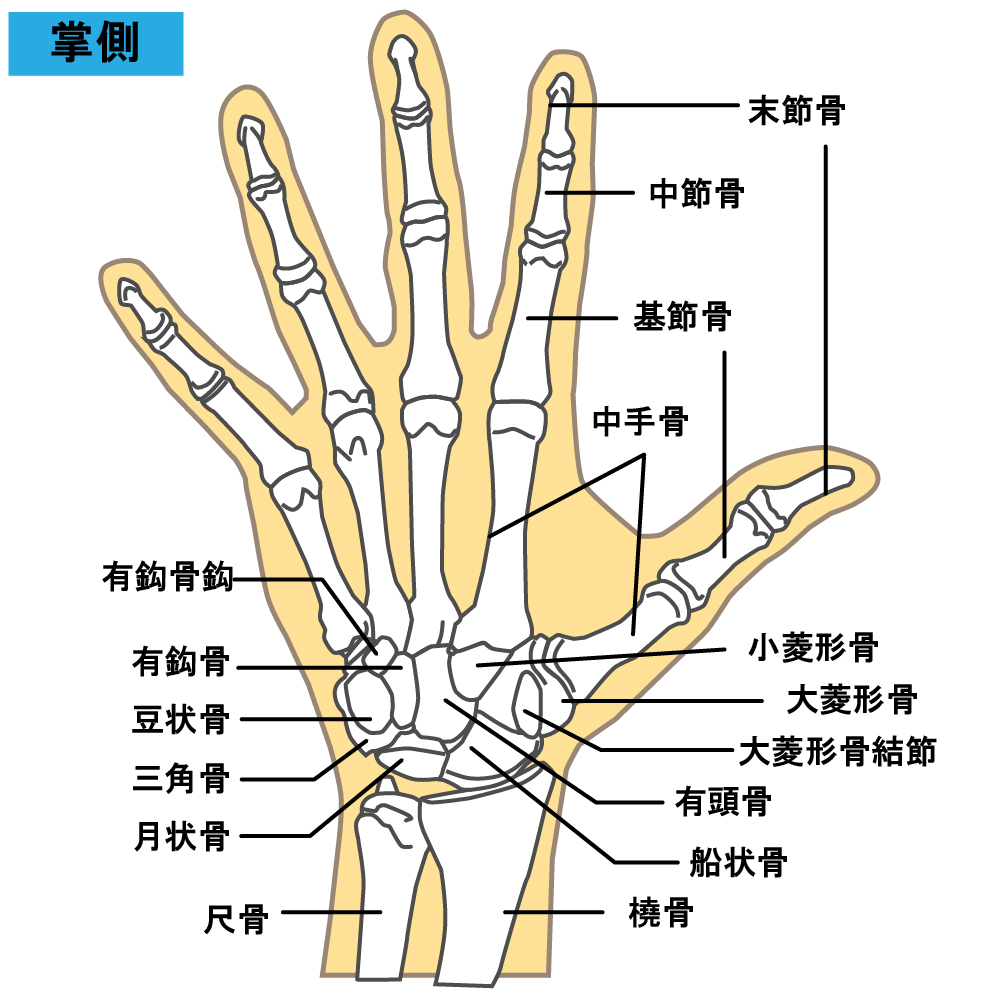

停止に「種子骨」とありますね。

種子骨は、腱あるいは腱と癒着している関節包に出現する骨片のことをいいます。

このページの冒頭の図ではわからないですが、拇指の中手骨の先の方には、小さいできものみたいなふくらみが2つあります。

それが種子骨です。

膝の皿である膝蓋骨も種子骨なんですよ。

短拇指屈筋(Flexor pollicis brevis)

起始

・浅頭:屈筋支帯

・深頭:有頭骨、大菱形骨

停止

第1基節骨の底(橈側の種子骨を介して)

作用

・拇指の中手指節関節に対して:屈曲

神経支配

・浅頭:正中神経、C8、T1

・深頭:尺骨神経、C8、T1

コメント

付着部としてちょいちょい出てくる屈筋支帯っていうのは、別名「横手根靭帯」ともいって、手首近くの尺骨側にある豆状骨・有鈎骨(ゆうこうこつ)による隆起から、橈骨側の大菱形骨・舟状骨による隆起にわたって付着している靭帯のことです。

この屈筋支帯があることで手根管というトンネルができます。

この手根管の中を屈筋腱や正中神経が通ることになります。

手首のちょうど脈拍を図るところあたりを触ると、腱がたくさん集まっているのがわかりますよね。

拇指対立筋(Opponens pollicis)

起始

大菱形骨

停止

第1中手骨の橈側縁

作用

拇指の手根中手関節に対して:対立

神経支配

正中神経(C8、T1)

コメント

「対立」という作用は足ではなかった作用ですね。

拇指対立筋の「対立」というのは、物を掴むために、拇指の腹と他の4指の腹に向かい合うように動く作用のことです。

このおかげで指紋の摩擦力にも頼って物をつまむことができますね。

小指外転筋(Abductor digiti minimi)

起始

豆状骨

停止

第5基節骨の底の尺側縁および指背腱膜

作用

・小指の中手指節(MCP)関節に対して:小指の屈曲と外転

・小指の近位指節間(PIP)・遠位指節間(DIP)関節に対して:伸展

神経支配

尺骨神経(C8、T1)

コメント

指の関節の名前がややこしいですね。

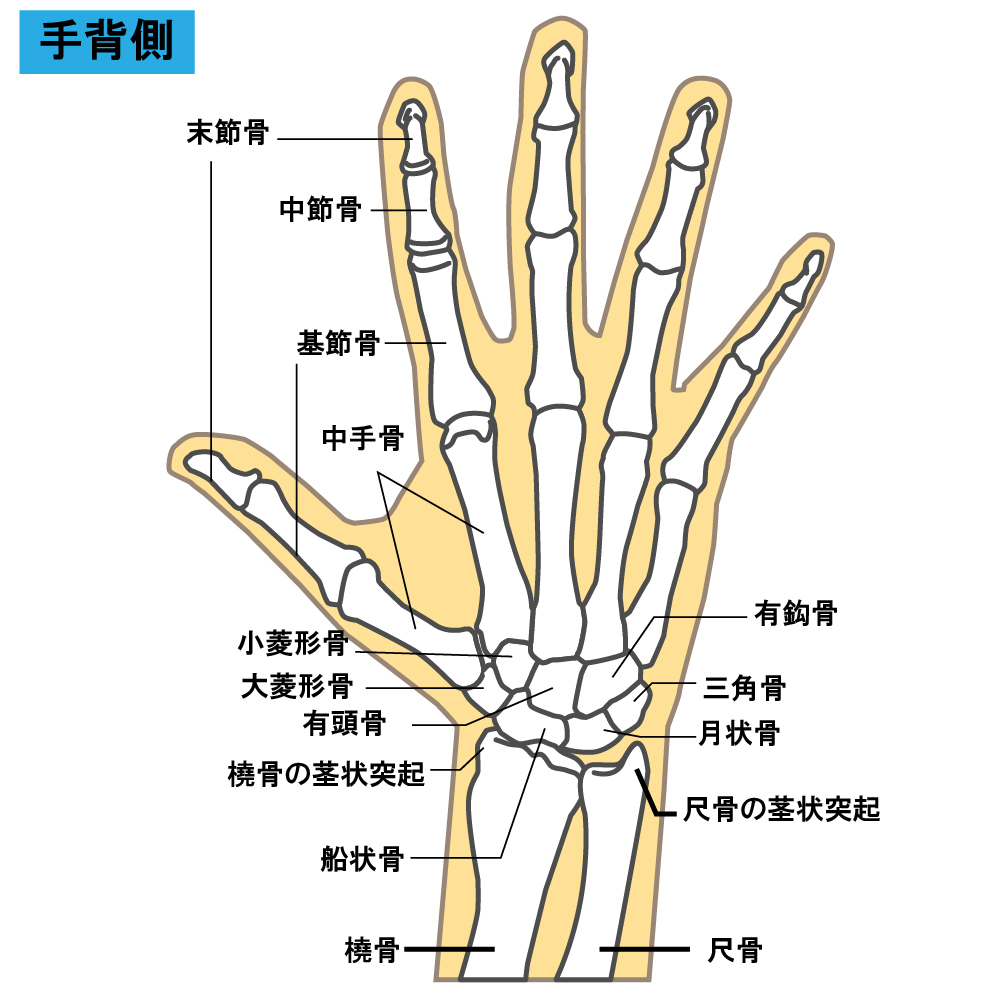

指の骨は手首に近いほうから指先に向かって、中手骨、基節骨、中節骨、末節骨の順に並んでいます。

拇指だけは中節骨はありません。

それぞれ、関節にはアルファベットで略されて表記される名前があって、

手の骨と中手骨の間の関節は手根中手(CMC)関節

中手骨と基節骨の間の関節は中手指節(MCP)関節

基節骨と中節骨の間の関節は近位指節間(PIP)関節

中節骨と末節骨の間の関節は遠位指節間(DIP)関節

拇指の基節骨と末節骨の間の関節は指節間(IP)関節

となっています。

D「IP」関節やP「IP」関節もIP関節ですよ。

筋肉がどの関節を超えているかで動きを誤解してしまうので注意しましょう。

手を表面から見て、指として明確に分かれているのは基節骨からですよ。

中手骨は手のひらになってます。

短小指屈筋(Flexor digiti minimi brevis)

起始

有鈎骨鈎、屈筋支帯

停止

第5基節骨の底

作用

小指の中手指節(MCP)関節に対して:屈曲

神経支配

尺骨神経(C8、T1)

小指対立筋(Opponens digiti minimi)

起始

有鈎骨鈎、屈筋支帯

停止

第5中手骨、尺側縁

作用

第5中手骨を掌側に引く(対立)

神経支配

尺骨神経(C8~T1)

コメント

小指が親指と向かい合いやすいようにしている筋肉です。

「対立」というとなんだか仲悪そうな感じですけど、向かい合うっていう意味もありますからね。

短掌筋(Palmar aponeurosis)

起始

手掌腱膜の尺側縁

停止

小指球の皮膚

作用

手掌腱膜を緊張させる(保護機能)

神経支配

尺骨神経(C8、T1)

コメント

手掌腱膜を緊張させることで、手のひらの皮膚がずれにくくするんでしたね。

長掌筋のところでも触れました。

第1~4虫様筋(Lumbrical)

起始

・第1、2虫様筋:深指屈筋の腱、橈側縁(変異あり、不定)

・第3、4虫様筋:深指屈筋の腱(隣接する2腱の橈側縁と尺骨縁から起始する)

停止

・第1虫様筋:第2指(示指)の指背腱膜

・第2虫様筋:第3指(中指)の指背腱膜

・第3虫様筋:第4指(薬指)の指背腱膜

・第4虫様筋:第5指(小指)の指背腱膜

作用

・第2~5指の中手指節(MCP)関節に対して:屈曲

・第2~5指の近位指節間(PIP)・遠位指節間(DIP)関節に対して:伸展

神経支配

・第1~2虫様筋:正中神経、C8、T1

・第3~4虫様筋:尺骨神経、C8、T1

コメント

深指屈筋腱から指背腱膜(指の背側)にまとわりつくように付着しています。

これが虫の様なイメージだったので、名前になったのでしょうか。

第1~4背側骨間筋(Dorsal interosseous)

起始

第1~5指中手骨の向かい合う対向面から二頭をもって

停止

・第1背側骨間筋:第2基節骨の底の橈側

・第2背側骨間筋:第3基節骨の底の橈側

・第3背側骨間筋:第3基節骨の底の尺側

・第4背側骨間筋:第4基節骨の底の尺側

作用

・第2~4指の中手指節(MCP)関節に対して:屈曲

・第2~4指の近位指節間(PIP)・遠位指節間(DIP)関節に対して:伸展、第3指を中心とした外転

神経支配

尺骨神経(C8、T1)

第1~3掌側骨間筋(Palmar interosseous)

起始

・第1掌側骨間筋:第2中手骨の尺側面

・第2掌側骨間筋:第4中手骨の橈側面

・第3掌側骨間筋:第5中手骨の橈側面

停止

起始がある指の指背腱膜と基節骨の底にそのまま付着する

作用

・第2、4、5指の中手指節(MCP)関節に対して:屈曲

・第2、4、5指の近位指節間(PIP)・遠位指節間(DIP)関節に対して:伸展、第3指を中心とした内転

神経支配

尺骨神経(C8~T1)

コメント

骨間筋は、名前通り指の骨の間にある筋肉です。

背側骨間筋はを広げてパーの形に、掌側骨間筋は指を閉じてチョップする形にするように作用します。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。