あなたは最近正座で座った機会ありました?

機会がないとほとんどないと思います。

僕は椅子がなくて床に座るときに、短時間なら正座で座ったりすることはあるんですけど、長時間の正座っていうと、もういつのことだか覚えてません。

短時間で正座で座るのは、骨盤が立ちやすくなるので、楽になるんですよね。

その一方、足がしびれる記憶が強くあるので、あまり長時間は正座で座らないようにもしていました。

あなたにも、法事などで足のしびれがビリビリきて、早く終わってくれないかなという思い出はありませんか?

ただ、適切な正座の仕方を理解すると、多少長い時間座っていても、足が痺れにくいことに気づきます。

今回は、そんな「正座」についてお伝えします。

「正座」は字の通り、椅子が日本で広く使われるまで日本特有の正式な座り方でした。

その歴史は諸説あり、大元をたどると中国からきたんじゃないかという話もあったりなかったりしますが、日本における歴史はそんなに古くなく、室町時代、事務的な仕事をする下級武士の間から必要に応じて生まれた座り方とだといわれています。

それが、上級武士にまで広がり、正式な座り方、つまり「正座」とされたのです。

ただ、名前自体はずっと後の時代につけられたようです。

下級から上級に広まったという点は、正座の実用性の高さをうかがわせます。

ただ、正座は武士のようなある意味上流階級の座り方であり、畳が普及していなかった農民や町民は、畳が一般的になるまでは正座はあまりしなかったようです。

また、女性は片膝を浮かせた姿勢で座るのが正式な場での所作だったそうです。

正座以前の武士の正しい座り方は、幡足座(はんそくざ)と呼ばれ、あぐらのように脚同士は重ねない座り方です。

具体的には、片方の足のかかとを股の中央付近に置き、もう片方の脚をその前方に重ねず置きます。

ちなみに、その状態で骨盤から前屈すれば、前に出した側の脚の臀筋ストレッチになります。

幡足座で座ってもらうとわかるのですが、通常の脚を重ねるあぐらよりも、骨盤が立てやすいので、腰の負担を軽減しやすく楽なんですよね。

よく考えられているものです。

鎌倉時代の武士の絵を見てもらうと、この幡足座の座り方で座っている人が多いです。

他にも、足の裏同士を合わせる座り方も多いです。

詳しくはわかりませんでしたが、膝を左右に開いて座る座り方全般をあぐらと呼び、幡足座も足の裏を合わせるのも、あぐらの一種的な扱いだったのかもしれません。

現代でいうと、内腿のストレッチのような座り方です。

こちらは難易度が高いです。

よほど股関節の柔軟性が高くないと長時間この座り方はできません。

この時代の人の柔軟性の高さがうかがえますね。

さて、正座に話を戻しますが、正座の何に対して実用性が認められたのでしょうか?

それは、仕事のしやすさと作業効率でした。

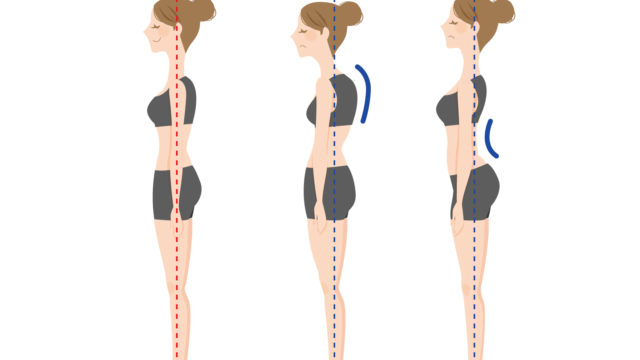

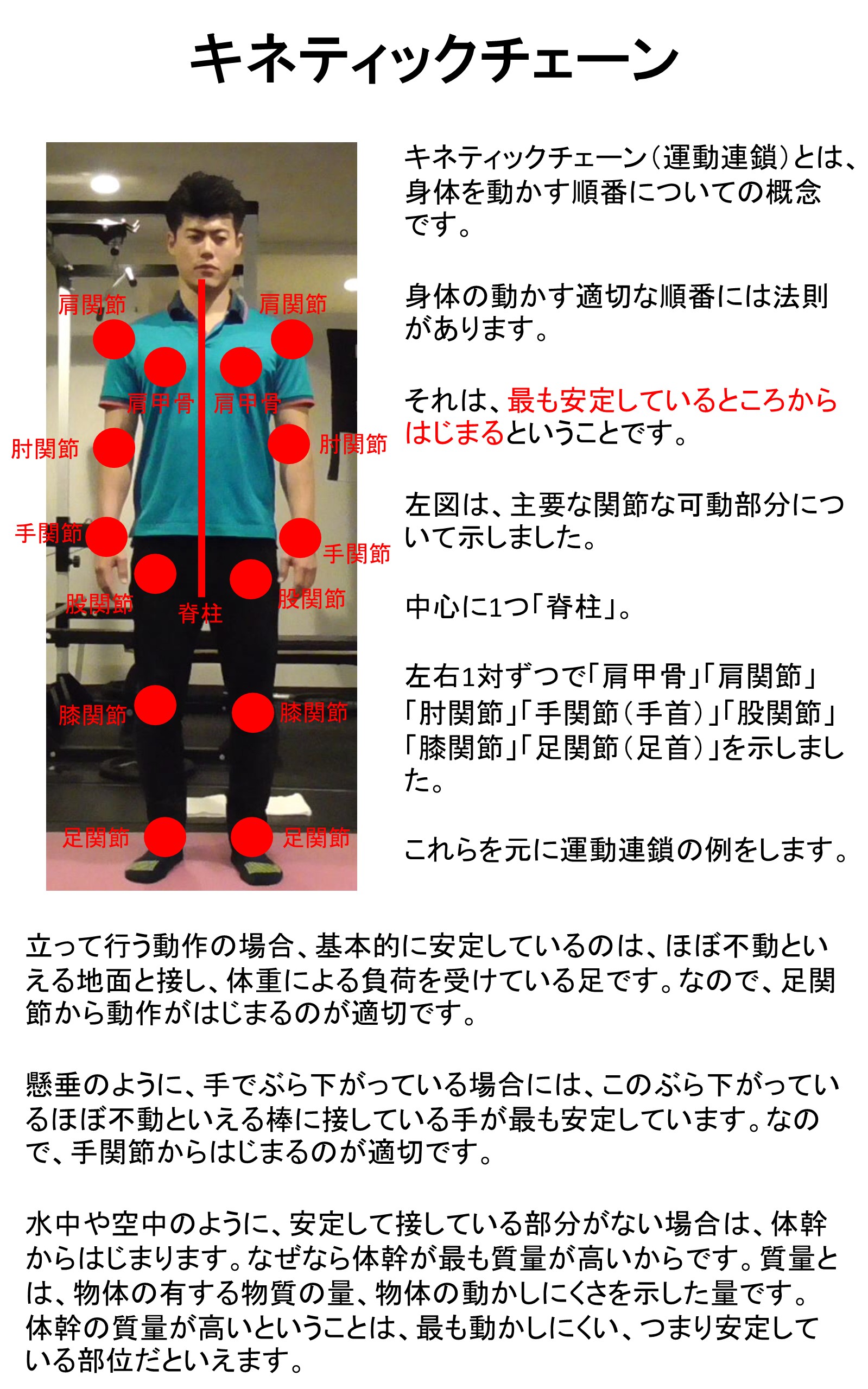

正座をすると、骨盤が立ち、楽に背筋を伸ばすことができるので、脳への血流を阻害しにくいし、神経伝達も活発になるので、集中しやすいのです。

また、足の指先まで刺激されるので、脳を活性化させ、記憶や作業の効率を高める効果があるともいわれています。

さらに、これは僕の主観なのですが、いい意味の緊張感(適度なストレス)

が感じられることもプラスなのではないでしょうか。

思考力をめいいっぱい使って

何十何百も先の手を読む将棋や囲碁では、難しい局面や、ここぞという局面では、棋士があぐらから正座に座り直す場面を見ることがあります。

本人が意識しているかはわかりませんが、そのほうが思考力を高めると身体がわかっているのかもしれませんね。

では、そんな正座の適切な座り方はどのようなものかというと、

膝の皿を拳一つ分くらい開き、かかとの上に坐骨を乗せます。

すると、足の親指同士が押しあって圧迫するので、親指同士を重ねてやります。

親指だけですよ。

これは最初違和感あるかもしれませんが、これをするのとしないのでは、足のしびれやすさに大きな差が出てきます。

親指を重ねることにより、圧迫面が微妙にずれ、脚の血流を阻害しにくくなります。

そして、太ももの付け根くらいに上体を積み上げてやれば、上体は安定するし、

地面と接する脚全体(気持ち足首側に多く乗る)に負荷が分散され、これも圧迫を弱めてくれます。

手は太ももの足の付け根と膝との間のちょうど真ん中あたりに、指先が前を向くように置いてやれば、肩の力も抜けやすいです。

正座の適切な座り方をおさえたところで、実際に正座で座ってみてください。

楽だと聞いていたのに、意外ときついと感じるかもしれません。

「おい、楽やっていうたやないか」

と怒りたくなる気持ちはわかりますが、この正座が楽なのは、それなりの柔軟性がある人にとってはなのです。

僕も最近、正座でちょこちょこ座るようになって気づいたんですが、正座で必要とされる柔軟性って、ストレッチであまり伸ばされる機会がない割に固くなりやすい部分なのです。

太ももの前の部分や

足首の前の部分、

足の甲、

そして親指。

いずれも、ストレッチで伸ばしにくく見逃されやすい部分ばかりです。

逆に考えれば、正座という座り方自体が、こうした固くなりやすい部分を伸ばすストレッチになるということです。

なので、正座を習慣にすることで、柔軟性を高めることができ、結果的に楽に良い姿勢をとることにつながってきます。

そのために、最初は1日5分くらい、

正座をする時間を作ってみてはどうでしょうか?

音楽1曲聞く間とか。

慣れないうちは、1曲終わらないうちにしびれ出すかもしれませんが、柔軟性が高くなってくれば、床への足の圧迫感も軽減され、しびれにくくなってきます。

もちろん、膝の調子が悪かったりするなら無理する必要ないですが、日本人に向いた座り方ですし、1日5分、ぜひトライしてみてはいかがでしょうか?

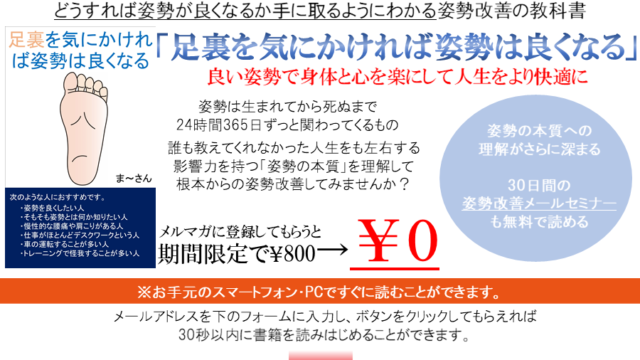

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。