突然ですが、井戸って見たことありませんか?

僕は本物の井戸は見たことありませんが、井戸っていうと、滑車があって、バケツが括り付けられているイメージがあります。

漫画とかテレビとかで見たからそういうイメージがあるのかな。

水を組み上げるだけなら、滑車のような仕組みをわざわざ置かなくても、バケツに1本ロープを括り付けることで、ロープをたどって水を組み上げることができます。

にもかかわらず、滑車がついているということは、何らかの意味があるはずです。

なので、滑車について調べてみました。

すると、身体の使い方のヒントになることがあったので、今回はこの滑車について書いていきたいと思います。

そもそも、滑車とは何かいうと、

滑車(かっしゃ)とは、中央に1本の軸を持つ自由回転可能な円盤(索輪)と、その円盤(索輪)を支持して他の物体に接続するための構造部とで構成される機構であり、円盤(索輪)外周部に接する棒状物または索状物の方向を案内する目的のほか、索状物の張力を他の物体に伝達したり 索状物へ張力を与える目的に用いる器具である。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

ややこしい定義づけですが、索輪は、タイヤとチューブを外した自転車の車輪のような、溝のある輪っかをイメージしてもらえればいいでしょう。

索状物とは、ひも状のもののことをいいます。

つまり、索輪の溝に伸び縮みしない紐や棒状の物を通したものが滑車です。

この定義には、滑車の目的も盛り込まれています。

「円盤(索輪)外周部に接する棒状物または索状物の方向を案内する」

「索状物の張力を他の物体に伝達したり」

「索状物へ張力を与える」

がその目的にあたりますね。

これもややこしく書かれているので、整理すると、力の方向を変えるのに用いられたり、重量物を小さな力で持ち上げるために使われることが多いようです。

ジムによく置いてあるケーブルマシンも、滑車によって力を入れる方向を変えていますよね。

さて、実は滑車には、大きく2種類あります。

ひとつが「定滑車」で、もうひとつが「動滑車」です。

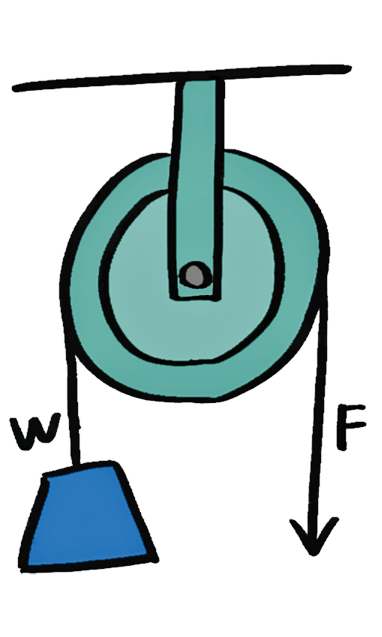

定滑車は、滑車の回転軸が固定されていて、位置が変わらないもののことをいいます。

井戸についてある滑車や、ケーブルマシンの滑車はこれにあたりますね。

定滑車は、力の方向を変えるのみで、負荷(W)を引き上げるのに必要な力(F)の大きさが変わるわけではありません。

もちろん、摩擦などの力は考えていませんよ。

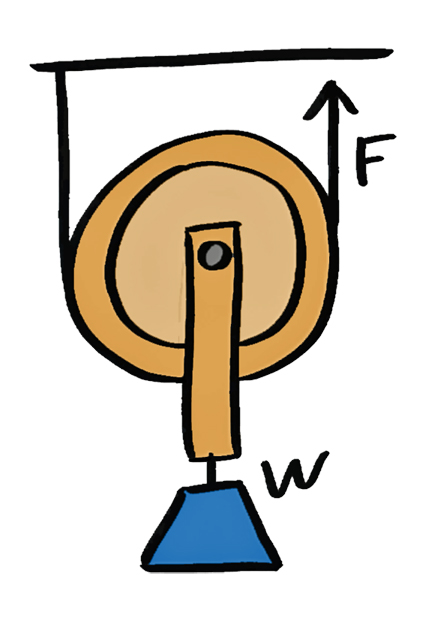

一方、動滑車は、滑車の軸が固定されておらず、位置が変わります。また、ひもの一端がどこかに固定され、負荷は滑車に固定されているのも特徴です。

あまり直に見ることはないかもしれませんが、クレーンやエレベーターなどに使われています。

動滑車は、摩擦や滑車の重さ自体は考えなければ、負荷(W)を引き上げるために必要な力(F)は、負荷の半分で済みます。

「てこ」とちょっと似てるのですが、負荷を1m引き上げようとすれば、ロープを2m引かなければならず、引く(動かす)距離が長くなる分、必要な力が減るんですね。

この距離と力の関係性を考えるのが難しい人は、山を登ることをイメージしてもらえばわかりやすいかなと思います。

高い山の頂上に向かうのに、緩やかな坂だと、上るために必要な1歩の力は少なくて済みますが、緩やかな分、上っていても高さがなかなか上がらないので、長い道のりを歩かなければなりません。

一方、急な坂だと、上るために必要な1歩の力は大きくなりますが、急な分、少し上っただけで、高さが上昇していきます。

これで、動かす距離と力の関係がわかってもらえたでしょうか。

この関係性をうまく利用して重いものを持ち上げる仕組みが「てこ」や「動滑車」なのです。

実際の機械などは、定滑車と動滑車を複数組み合わせて、効率的な力が発揮できるように利用されています。

ここで、冒頭の疑問に戻ります。

井戸に滑車がついている意味ですね。

ここまで読んでもらえればわかるように、井戸についている滑車は定滑車で、必要な力が少なくなるわけではありません。

むしろ、摩擦などを考慮に入れれば、普通にロープで綱引きするように引き上げたほうが良さそうな気さえします。

では、井戸はなぜ必要になる力が変わるわけでもないのに、わざわざ定滑車によって力の方向を変えているのでしょうか?

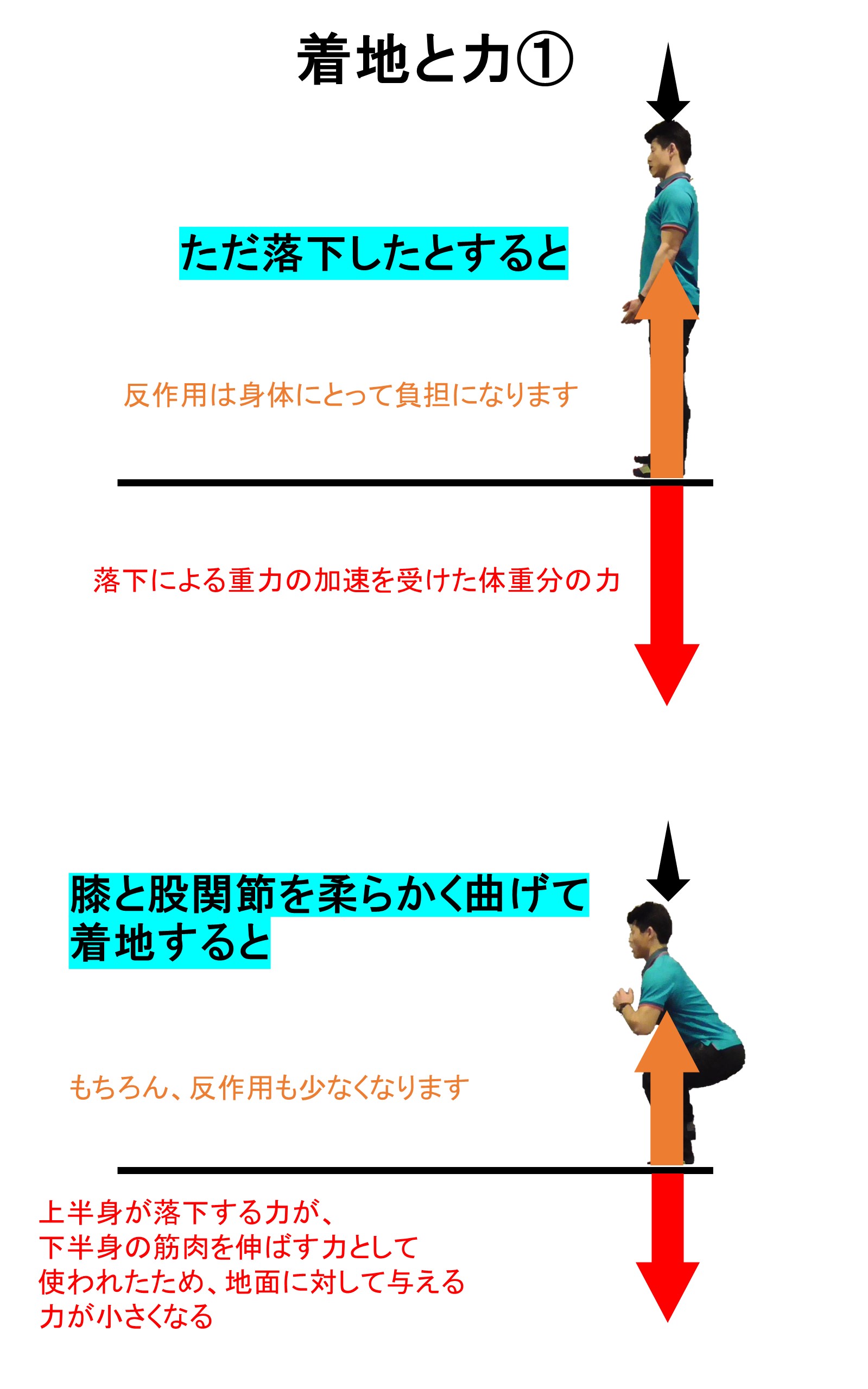

これは、重力と関係があります。

普通にロープで引き上げるとすると、必要となる力の向きは重力と真逆の向きです。

そのため、バケツ分の負荷すべてについて、筋肉による力を発揮しなければなりません。

しかし、定滑車によって力の方向を変え、重力と同様の下方向に力を加えられるようになると、引く人間の体重を利用できるのです。

極端な話、ロープを手でつかんで、体重をかけるということを繰り返すだけで、下方向に引く筋力を発揮しなくても、バケツを引き上げることができるのです。

身体の使い方において、滑車のシステムをそのまま利用することはできませんが、この重力方向を考えた力の発揮については、応用することができます。

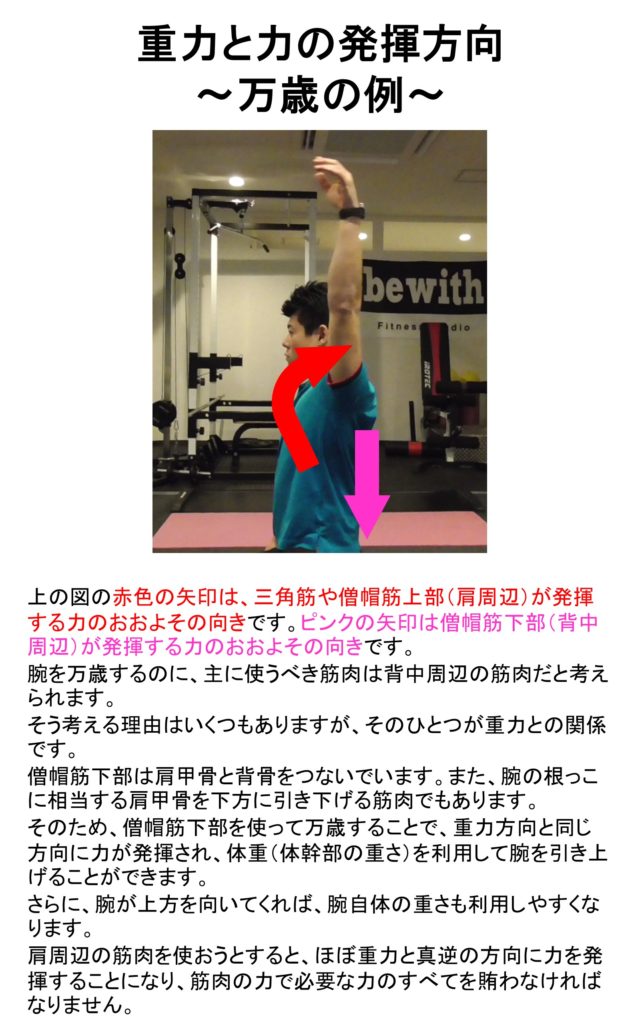

例えば、万歳するときに、どの筋肉の力を主に使うべきかを考えるときに応用できます。

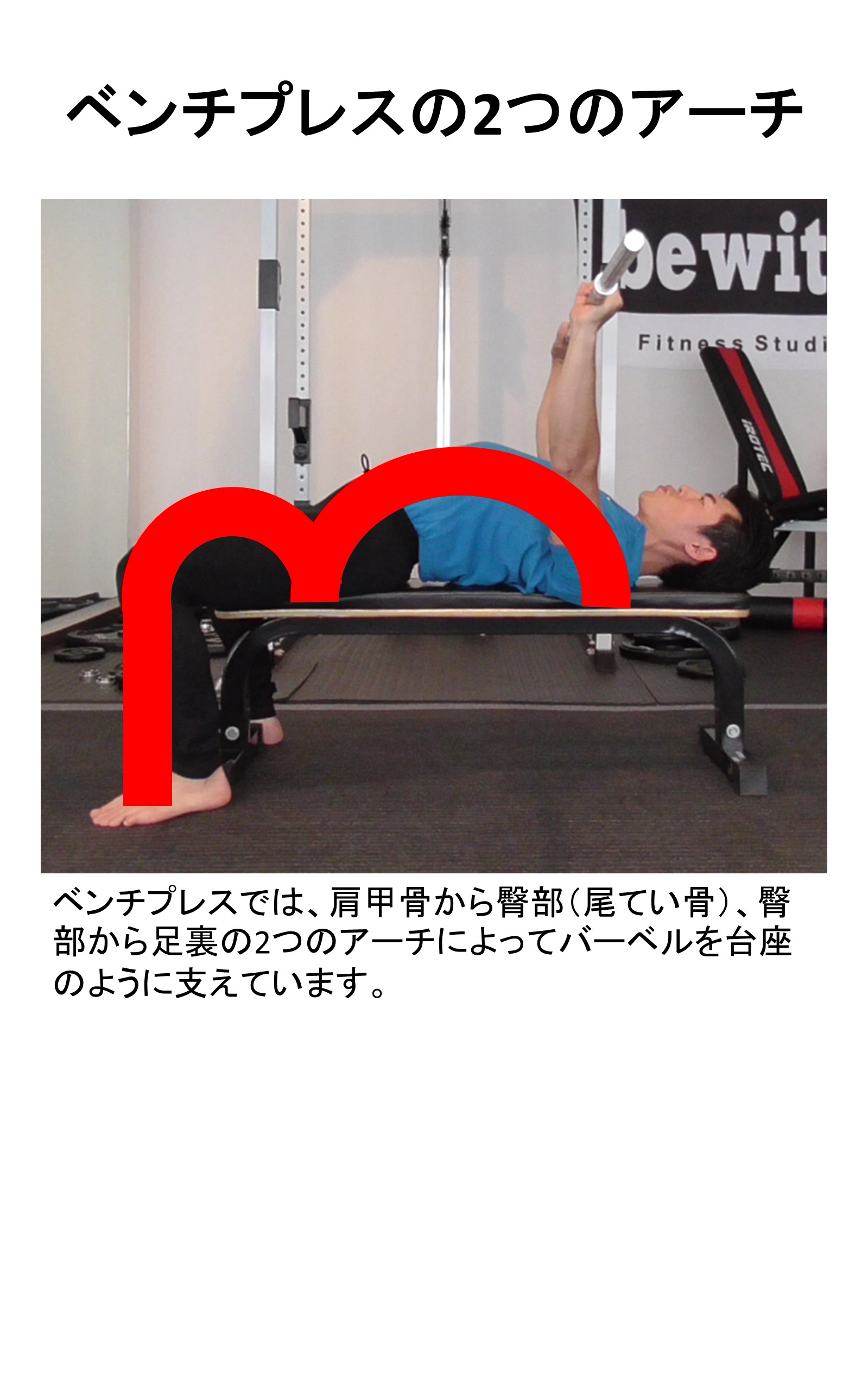

上の図の赤色の矢印は、三角筋や僧帽筋上部(肩周辺)が発揮する力のおおよその向きです。ピンクの矢印は僧帽筋下部(背中周辺)が発揮する力のおおよその向きです。

腕を万歳するのに、主に使うべき筋肉は背中周辺の筋肉だと考えられます。

そう考える理由はいくつもありますが、そのひとつが重力との関係です。

僧帽筋下部は肩甲骨と背骨をつないでいます。また、腕の根っこに相当する肩甲骨を下方に引き下げる筋肉でもあります。

そのため、僧帽筋下部を使って万歳することで、重力方向と同じ方向に力が発揮され、体重(体幹部の重さ)を利用して腕を引き上げることができます。

さらに、腕が上方を向いてくれば、腕自体の重さも利用しやすくなります。

肩周辺の筋肉を使おうとすると、ほぼ重力と真逆の方向に力を発揮することになり、筋肉の力で必要な力のすべてを賄わなければなりません。

このように、動作におけるどの筋肉を主に使うかの選択に、重力方向と発揮する力の方向を考慮することで、できるだけ楽な身体の使い方を選択することができます。

動作において、いかに筋肉の力以外の力を利用できるかが、楽な身体の使い方の鍵になります。

以上が、井戸についていた滑車の仕組みからわかることです。

ちなみに、深い井戸などの場合は、滑車だけでは大変なので、シーソーのような「てこ」との合わせ技で水を汲む場合もあるようですね。

井戸自体も見かけないし、現代の井戸はポンプで水を汲みあげるのが主流なので、滑車の井戸を見ることはもうないかもしれませんね。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。