以前の記事で、力が抜きたくても抜けないのはなぜかについての記事を動画の補足記事として書きました。

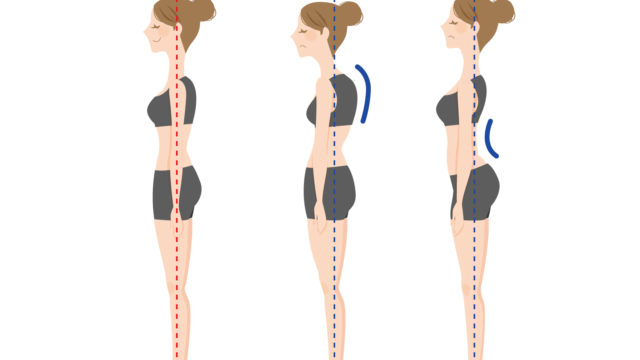

この記事および動画では、積み木の積まれ方に着目して、なぜ筋肉に力が入ってしまうのか?そして、良い姿勢になると力が抜けるようになることについてお伝えしました。

今回は関節に着目してお伝えしたいと思います。

内容としては、難しい内容になっています。なぜなら、見た目ではほとんど判別できない部分だからです。

関節とは、骨と骨のつなぎ目のことをいいます。

そして、筋肉は関節(擬似的な関節も含む)をまたいで骨と骨をつないでいます。

筋肉は身体を動かすほど力を発揮できるものなので、関節への影響力ももちろん大きいです。

なので、関節を語るにあたって、筋肉の存在は無視できません。

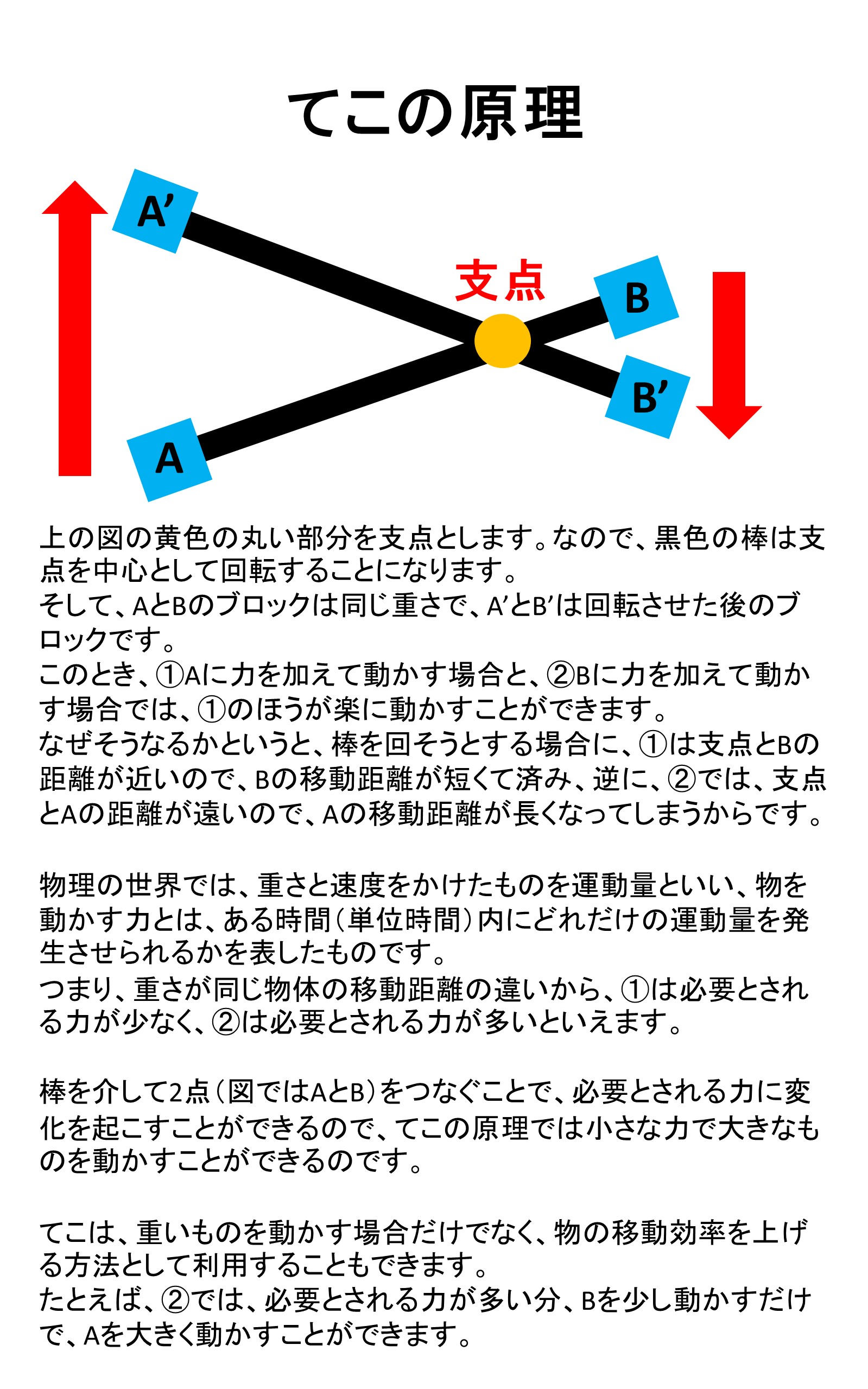

筋肉は、肘を曲げる筋肉があれば肘を伸ばす筋肉があるように、対の作用をする筋肉が存在しています。

対の筋肉同士が適切に働いているときはいいのですが、筋肉が固くなってしまうと、互いの動きを邪魔し合うように干渉するようになってきます。

上記の記事では、説明のためにシンプルな図で示していますが、実際の身体では、その対の関係は複雑になっています。

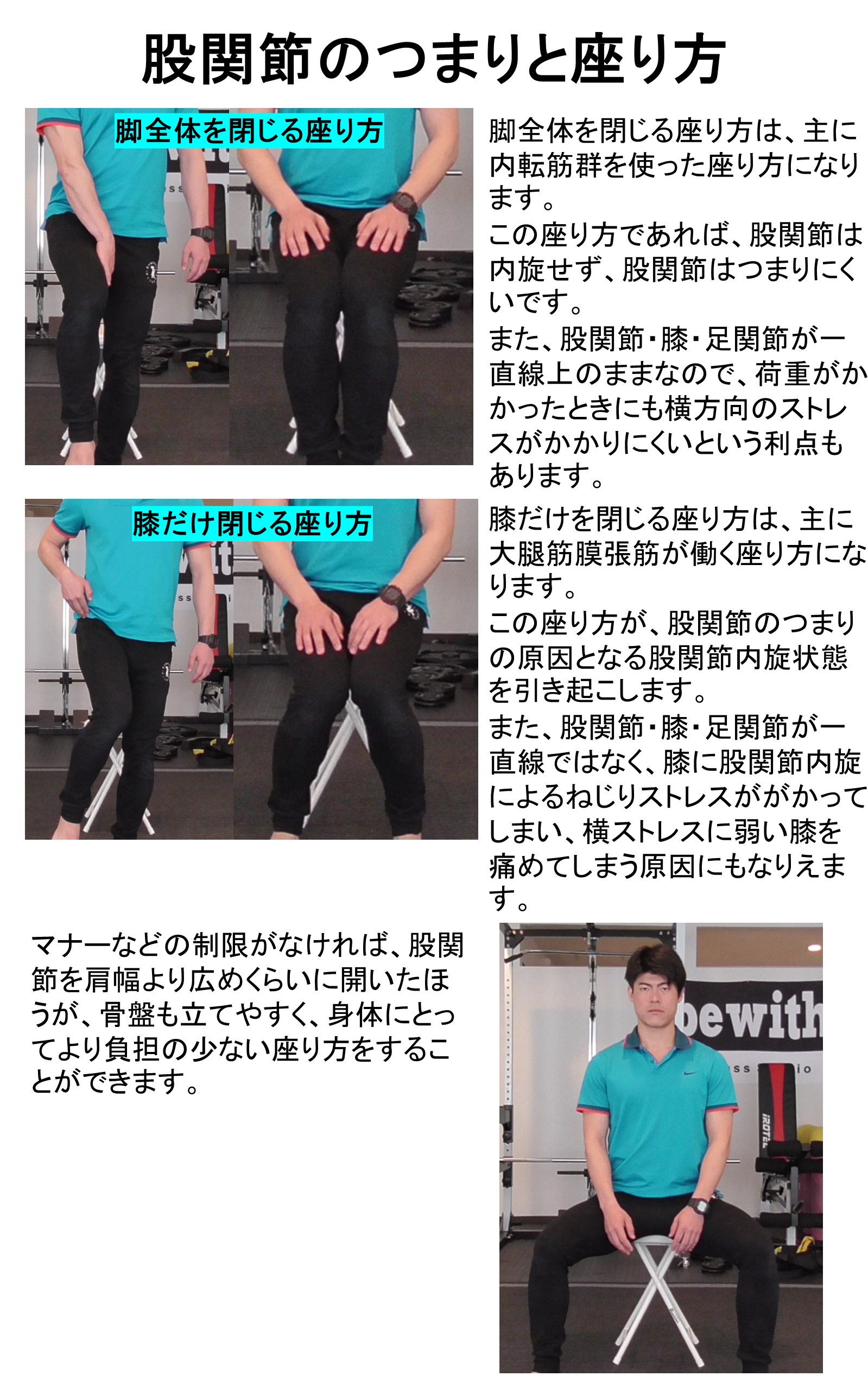

下の図は、股関節周辺の筋肉の例です。

見てもらったらわかるように、真っ直ぐだけではなく、曲線のように付着していたり、もっと巻きつくように付いている筋肉もあります。

対の関係は反対側にあることが多いですが、全然違う場所にある場合もあります。

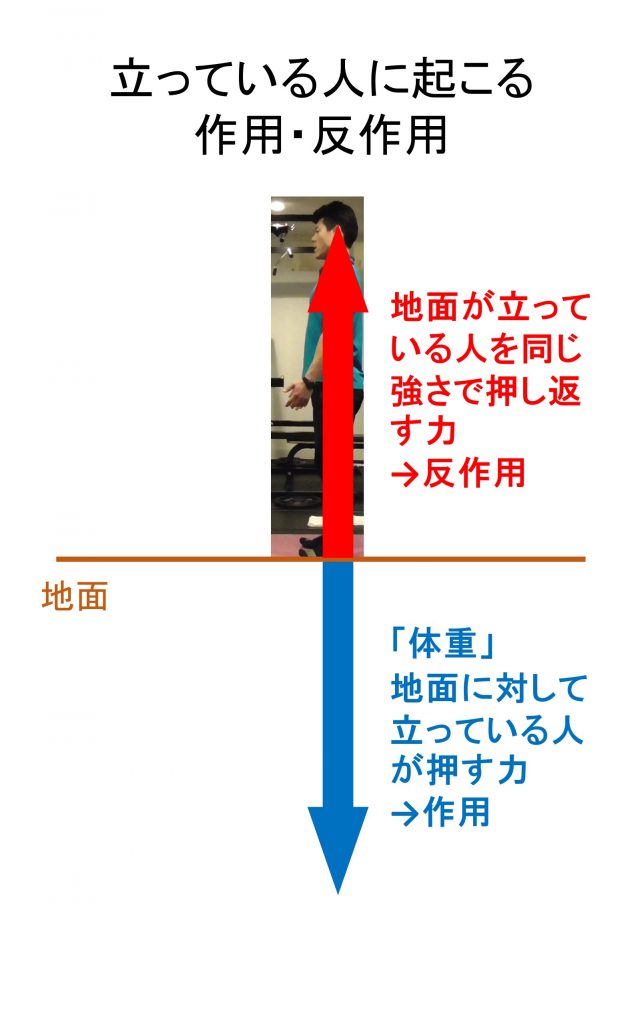

ある関節まわりの感覚として脱力していると感じられるということは、その関節に関わるすべての筋肉の力が抜けている、張りがない、あるいは、力の入り方に偏りがないニュートラルな状態です。

輪ゴムをイメージしてもらうとわかりやすいです。

輪ゴムの端を左右それぞれの手で持って引っ張ろうとすると、ゴムが張ってきますよね。

そして、その状態から元に戻ろうとする力を手に感じることができると思います。

さらに、実際に手を離すと、ゴムは元の状態に戻ります。

ニュートラルな状態というのは、ある関節周辺の筋肉が、輪ゴムの元の状態のように張りがなく、ある意味安定した形を保っている状態です。

このニュートラルポジションのまま関節を動かすことができれば、対の最低限の力で身体を動かすことができます。

逆にいえば、ニュートラルポジションからずれていれば、力みが生じてきます。

輪ゴムで言えば、引っ張られた状態で、常に元の状態に戻ろうとする力が働いている状態ですね。

常に元に戻ろうとしている力が生じているということは、常に筋肉に力がはいっているということです。

そして、その力は、関節の動きを制限してしまいます。

その関節の動きが制限された状態で無理に関節を動かそうとすると、余計な力が必要になったり、力の偏りによって、関節がズレた状態で動くことになります。

すると、身体が疲れやすく感じたり、場合によっては、関節周辺に痛みを感じる場合もあります。

関節がニュートラルポジションにあるかどうかは、非常にシビアで、数ミリずれるだけでも感覚が全く別物になります。

だからこそ、今回の内容は難しいです。

なんとか今回記事にしていますが、ほとんど伝わっていないと思います。

触ればわかるのですが、言葉で説明するなら、今回の記事みたいな感じですかね。

ただ、力が抜けるポジションがあるということを知っているだけでも、力が抜きやすくなるでしょう。

身体を動かすときに、ぜひ力が抜けるポジションがあるかも気にかけてみてください。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。