身体の中では、骨と骨が接続され、関節を構成することで、筋肉の収縮による身体の動きを制御しています。

そして、その関節の構造は、骨をてことして働かせることになります。

なので、人間の複雑な動きを理解するためには、この身体の中のてこを理解することが重要になってきます。

一見複雑そうに見える動きの中にも、秩序があるわけです。

今回は、この身体の中のてこについてお伝えします。

てこの概要

まず、てことは、棒を1つの点(支点)で支え、その点を中心として自由に回転できるようにしたものをいいます。

そして、その回転を妨げようとする力(抗力)に対して、力を加えます。

小さな力を大きな力に変えたり、小さな移動距離を大きな移動距離に変えたりする目的で使われます。

人間の身体では、筋肉の力で骨を動かす際に、てこが使われます。

このおかげで、筋肉の力は外部に影響を及ぼしていくわけですね。

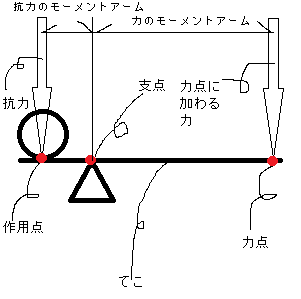

下の図はてこを簡単な図にしたものです。

学校で一度は勉強したことあると思うので、思い出しながら読んでください。

支点とは、てこの軸となる点のことをいいます。

ここを中心にしててこが回転します。

力点とは、てこに力を加える点のことをいいます。

筋肉が力を加える点になります。

作用点とは、力点に加えられる力が、てこによって作用する点のことをいいます。

ここが実際に筋肉の力を伝え、外部に影響を及ぼす点になります。

抗力とは、てこの回転を妨害する力のことをいいます。

ウェイトを持っていたり、身体の重さそのものが抗力になります。

モーメントアームとは、支点から力の作用線までの垂直距離のことをいい、作用線とは、力の作用点(力点)を通り力の発揮されている方向に無限に伸びる直線のことをいいます。

図でいうと、矢印を直線にしたものだと思ってください。

そして、トルクとは、支点を中心としててこを回転させようとする力の大きさのことをいいます。モーメントアームの長さと力の大きさの積で算出されます。

力の大きさが同じ場合は、支点と力点が離れているほど、大きな力を伝えることができるし、支点と作用点が離れているほど、抗力の影響を受けやすいです。

また、てこに加えられた力と抗力のモーメントアームの比率を力学的有効性といいます。

てこが釣り合うためには、「力×力のモーメントアーム」(仮にAとする)が「抗力×抗力のモーメントアーム」(仮にBとする)が等しくなければなりません(A÷Bが1.0)。

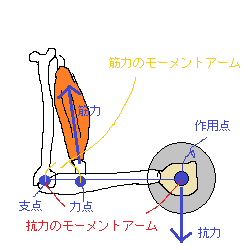

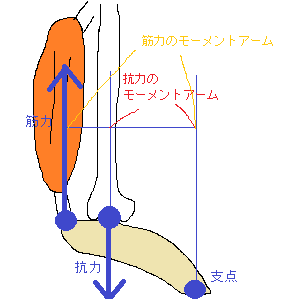

さらに、下の図は人間の腕(上腕二頭筋が中心)のてこを表した図です。

身体におけるてこでは、力点の力は筋力で、抗力は重力や慣性、摩擦、ウェイトの重量、拮抗筋の筋力など、筋力の作用する方向とは逆に作用する力すべてです。

力学的有効性が1.0を超えていれば、抗力よりも小さい筋力で、抗力と等しいトルクを生み出すことができます。逆に1.0を下回れば、抗力と等しいトルクを生み出すために、より大きい筋力が必要になります。

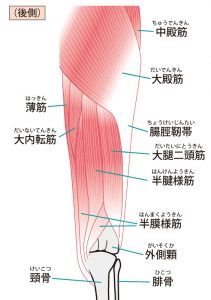

上腕二頭筋の場合ば、力学的有効性が1.0を下回ります。

支点と力点の距離よりも、支点と作用点の距離の方が長いからです。

そして、身体のてこには、3種類あります。

身体にある3つのてこ

順番が前後しますが、第三のてこは、上の図で上腕二頭筋を挙げたように、筋力と抗力が支点から見て同じ側に作用し、筋力のモーメントアームのほうが短いてこです。

先ほども書いてますが、このてこでは、力学的有効性が1.0未満になるため、抗力と等しい力を発揮するためにより大きい筋力を必要とします。

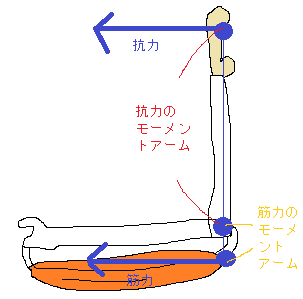

次に下の図は第一のてこです。

このてこは、右の図のように筋力と抗力が支点をはさんで反対側に作用するてこです。てこと聞いて一番イメージしやすい、一般的なてこですね。

このてこは、右の図のように筋力と抗力が支点をはさんで反対側に作用するてこです。てこと聞いて一番イメージしやすい、一般的なてこですね。

例として、上腕三頭筋が挙げられます。

上腕三頭筋の場合は、筋力のモーメントアームより、抗力のモーメントアームの方が長いので、上腕二頭筋と同様、力学的有効性は1.0よりも低いですね。

最後に、第二のてこです。

最後に、第二のてこです。

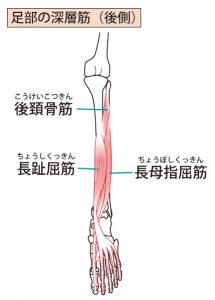

このてこは、左の図のように筋力と抗力が支点からみて同じ側に作用し、筋力のモーメントアームのほうが長いです。

なので、力学的有効性が1.0を超え、抗力と等しい力を発揮するのに、より小さい筋力ですみます。

例をあげるなら、ふくらはぎ(腓腹筋)の筋肉が挙げられます。

以上をみてみると、同じウェイトを持ち上げるにしても、筋力だけでなく、筋肉の付き方(腱の位置)によっても発揮できる力が変わることがわかります。

また、ウェイトを持ち上げる過程で、持ち上げる力が変化することもわかりますね。

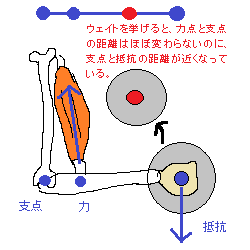

下の図を参考に見てください。

上の図の場合、ウェイトを持ち上げれば持ち上げるほど、支点と抵抗(力の作用点)の距離が近くなるので、同じ筋力を発揮していたとしても持ち上げやすくなります。

いかがだったでしょうか?

身体の中のてこは構造としてはもちろん、動作中にも影響してきます。

てこを頭に入れておくと、どのような状態だと身体にとって不利な状態かがわかるので、それをできるだけ避けるようにすることで、身体がもっと動かしやすくなりますよ。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。