最近、世間では体幹や肩甲骨が重要と言われているが、「なぜ」重要なのかについては、わかりやすく説明されているのは多くないように感じます。

今回は、僕が考えるそれらの重要性を「動」と「静」という概念を用いて説明しようと思います。

概念といっても、僕が考えたというよりは、実際に起こっている現象を言い換えただけにすぎません。ただ、より分かりやすく感じてもらえると思い、ここで説明させてもらいます。ちなみに『身体の動きの原則』に、「動」「静」の本質について書いてます。

まず、「動」と「静」とは、文字通り、「動」が動くこと、「静」が静止すること、させておくことを意味します。そして、「力を伝えるためには、動の部分と静の部分が必要である」といえます。

動と静は、相対的な関係性です。たとえば、筋肉を動とするなら、骨が静である。人間を動とするなら、地球が静になる。地球が動とするなら、太陽が静になる。太陽が静になるなら宇宙が静になる。

動と静は、もともと中国古代の哲学思想である陰陽学説からヒントを得たものなので、地球の外の話はたぶんの話(専門外だし、自分には確かめようがないので)で、本当のところはわかりませんが、地球(物理法則があてはまる)の中でなら、この動と静の関係性はかならず存在します。

ちなみに、陰陽学説とは、簡単に説明するなら、世の中のすべてのものは、男と女、天と地、内と外などのように対立する属性に分類して認識することができるとする考え方です。

ここからは、動と静の関係性の具体的内容を説明していきます。これには、ニュートンの法則が大きくかかわってきます。

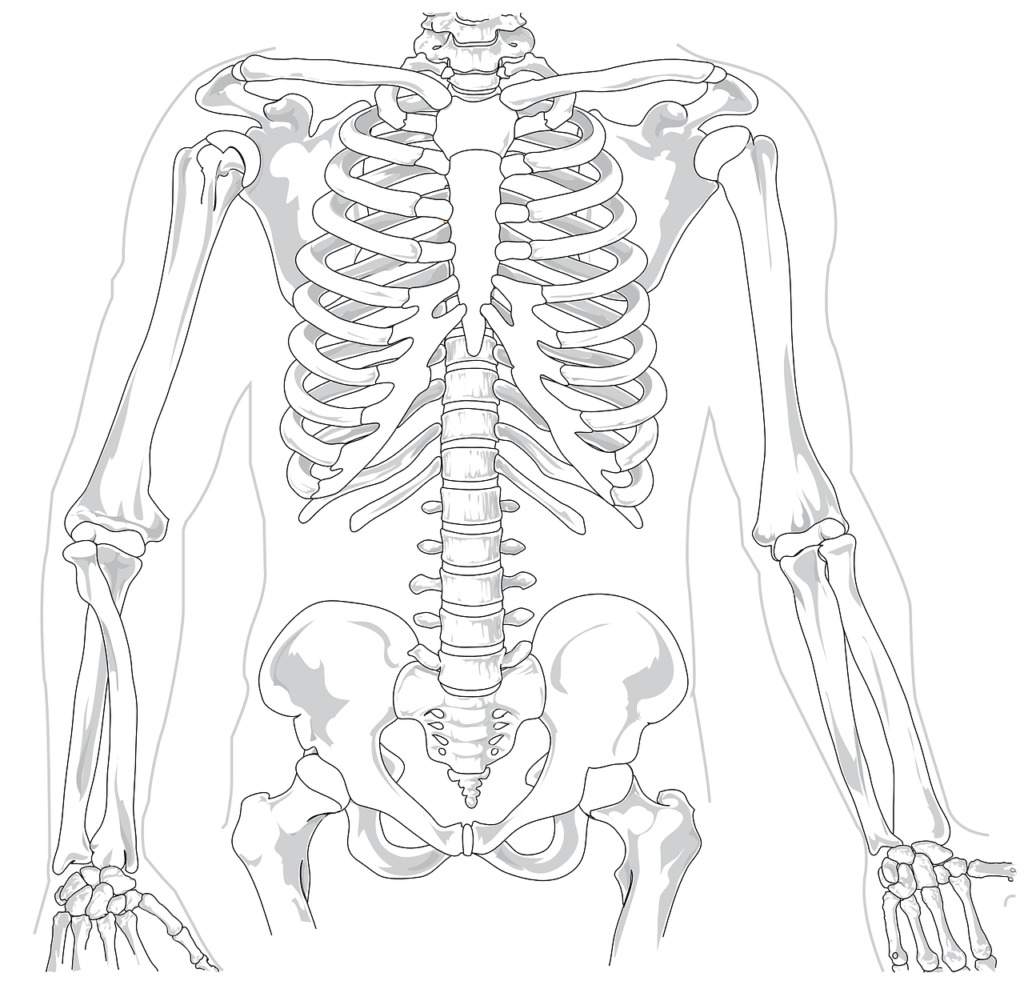

動と静を考えるにあたって、まず、身体が動く仕組みについて考えなければなりません。

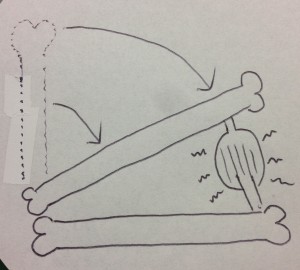

簡単にいえば、骨という硬い組織が2つ以上並び、その両方を結ぶようにして筋肉が付着しており、この筋肉が縮むことによって骨を引っ張って動かし、すなわち身体が動きます。

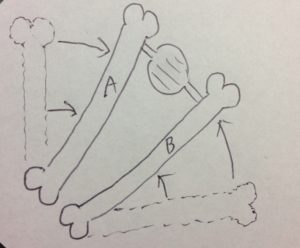

絵心ないですが、簡単に図解すると下の図みたいな感じです。

そして、筋肉が骨を引っ張って、動かすためには、動かしたいほうの骨のもう一方の付着している骨が静止している必要があります(停止部を動かしたいなら、起始部を止める必要がある)。

では、なぜその必要性があるのでしょうか?

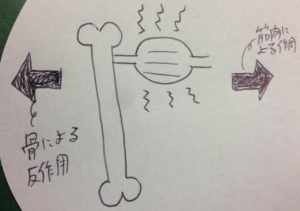

それがニュートンの法則の「作用・反作用の法則」で説明できます。

「作用・反作用の法則」とは、物体Aが物体Bに力を加えた(作用)とき、物体Bはその力と同じ大きさで反対方向に働く力を物体Aに与えているとする法則のことをいいます。

これを、筋肉と骨に当てはめて考えてみると、筋肉が骨を引っ張るとき、骨も引っ張られんとする逆向きの力を筋肉に対してあたえているということがいえます。

上記のように考えると、骨が動きそうにないんじゃないかと考える人もいると思います。

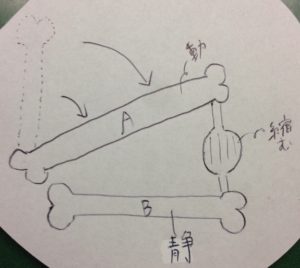

たとえば、筋肉のもう一方の付着部の骨(B)が完全に静止しているとしましょう。

筋肉には動かない「土台」があるのに、対し、引っ張られる骨(A)にはそのような土台がありません。よって、骨による反作用の力は、骨(B)の静止している力(筋肉からの作用からの反作用も含む)に勝てず、結果的に筋肉に引っ張られて動くことになります。

逆に、骨(A)が静止状態にあれば、骨(B)が動くことになります。

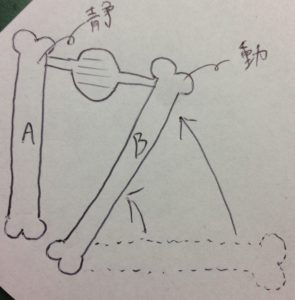

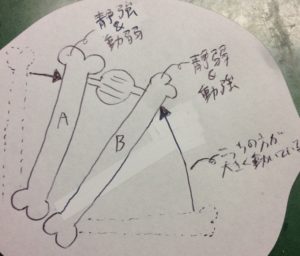

ここまで書くと、「完全に静止しない場合はどうなんねん?」という疑問がわいてくると思います。図で表すと下のような状態ですね。

実は、冒頭のほうでもお伝えしたとおり、動と静というのは、絶対的なものではなく、相対的なものなのです。簡単にいうと、骨(A)と骨(B)は、互いに筋肉を介して綱引きしており、そのパワーバランスにより、動きが決まります。

わかっていただけたでしょうか?言われてみれば当たり前のことかもしれませんが、意外と整理されていない部分だと思います。

そして、この動と静の関係から何が言えるかというと、

①1つの筋肉の1つの作用から、外見上の動きは大きく2種類生まれるということ、②力を発揮するためには、必ず「静」の部分が必要であること、③「静」の力が強ければ強いほど、強い「動」の力が発揮できること、です。

また、身体の機能として、体幹が主に「静」を、自由度の高い肩関節、股関節の先についてる四肢、頭の部分が主に「動」の性質をもっています。

この記事の冒頭で書いた、肩甲骨や体幹が重要であるのは、力を生み出す源である「静」の部分をつかさどるからなのです。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。