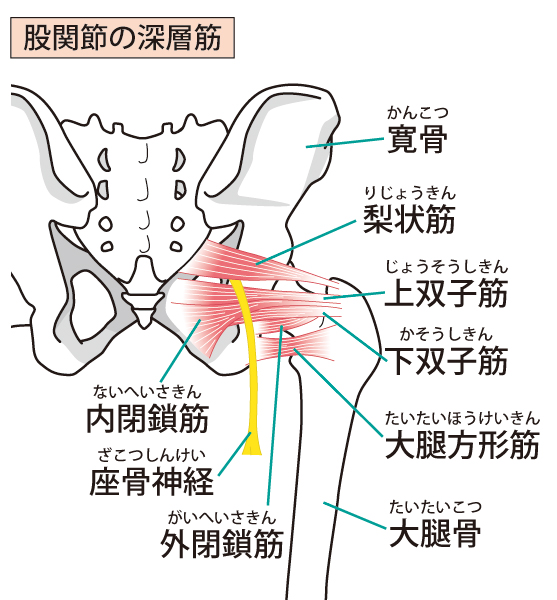

深層外旋六筋は、その名の通り、深層にある股関節外旋ことを作用とする6つの筋肉の総称です。

深層外旋六筋には、

梨状筋(Piriformis)

双子筋(上双子筋(Gemellus superior)下双子筋(Gemellus inferior))

内閉鎖筋(Obturator internus)

外閉鎖筋(Obturator externus)

大腿方形筋(Quadratus)

があります。

いずれも短い筋肉で、骨盤と大腿骨を繋いでいます。

もちろん、作用としてはすべて股関節を外旋させる作用があります。

さらに、足を地面につけている場合には、骨盤の前傾(股関節屈曲)の角度によって、深層外旋六筋のそれぞれが骨盤の安定に働きます。

骨盤の前傾角度がだいたい10~90度くらいの間をカバーしてます。

以下それぞれの筋肉についてお伝えしていきます。

梨状筋(Piriformis)

起始

仙骨の骨盤面(仙骨前面外側)

停止

大腿骨の大転子の先端

作用

股関節の外旋、外転、伸展、股関節を安定させる

神経支配

仙骨神経叢(S1、S2)からの直接の筋枝

コメント

座骨神経痛で医療機関などにいったことある人は聞いたことがある筋肉かもしれませんね。

深層外旋六筋の中で、梨状筋のみが坐骨神経を覆っており、過剰な収縮は坐骨神経に影響をあたえやすいです。

人によっては、筋線維の中を坐骨神経が通ってしまう場合もあるみたいです。

ちなみに、座骨神経はさらに下方に進むにつれて、梨状筋と上双子筋の間を抜けていきます。

足をついているときに骨盤を少し前傾させたときに骨盤安定に最も働きます。

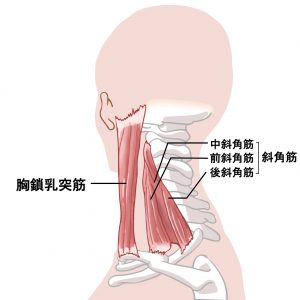

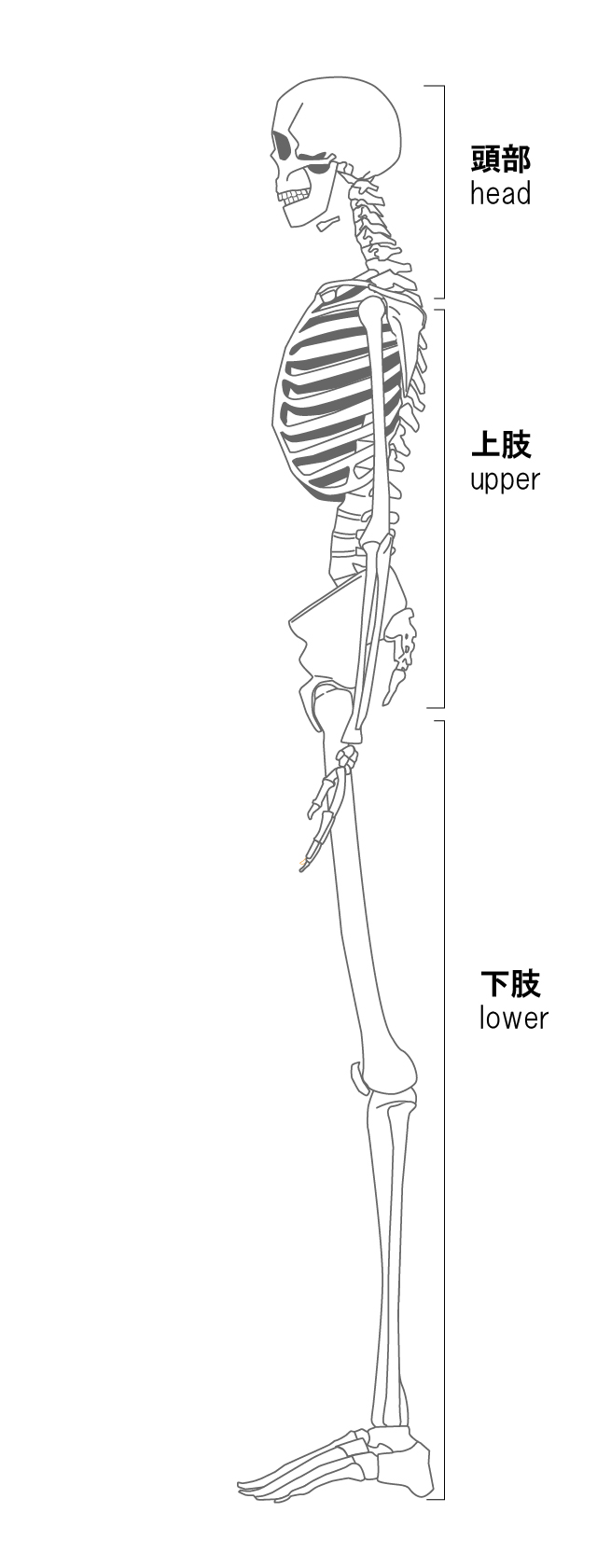

位置関係がわかりやすいように、横からの図を貼っておきますね。

深層外旋六筋の中でも、他の筋肉がほぼ座骨に起始する中、仙骨に起始をもつというちょっと変わりもの。

そして大腿骨に停止するので、結構前後差のある付着の仕方をしています。

股関節伸展作用も結構強いのかもしれません。

双子筋

起始

・上双子筋(Gemellus superior):坐骨棘

・下双子筋(Gemellus inferior):坐骨結節

停止

内閉鎖筋の停止腱と合体して転子窩(内側面、大転子)

作用

股関節の外旋、内転、伸展(股関節の肢位によっては外転にも作用)

神経支配

仙骨神経叢(L5、S1)からの直接の筋枝

コメント

僕双子筋のことずっと「ふたごきん」って呼んでました。

「そうしきん」と呼ぶみたいですね。

めっちゃ恥ずかしいと思ったんですが、「ふたごきん」という読みでも間違いではないみたいですね。

下双子筋の起始が坐骨結節となってますが、よくイメージされるような骨盤の最下端ではなく、ちょっと後方にずれたところに付着しています。

内閉鎖筋(Obturator internus)

起始

閉鎖膜と閉鎖孔外周の内側面

停止

大腿骨の転子窩(内側面)

作用

股関節の外旋、内転、伸展(股関節の肢位によっては外転にも作用)

神経支配

仙骨神経叢(L5~S1)からの直接の筋枝

コメント

上双子筋と下双子筋にはさまれる位置関係になってます。

骨盤が前傾角度が大きくなるにともなって、上双子筋、内閉鎖筋、下双子筋がなめらかに働くと考えられます。

大腿方形筋(Quadratus)

起始

坐骨結節の外側縁

停止

大腿骨の転子間稜

作用

股関節の外旋と内転

神経支配

仙骨神経叢(L5~S1)からの直接の筋枝

コメント

方形という通り、四角形のような形をしています。

骨盤の前傾角度90度くらいで骨盤安定に働きやすいと考えられます。

外閉鎖筋(Obturator externus)

起始

閉鎖膜と閉鎖孔外周の外側縁

停止

大腿骨の転子窩

作用

・股関節:内転、外旋

・矢状面内における骨盤の安定

神経支配

閉鎖神経(L3、L4)

コメント

内閉鎖筋は骨盤(閉鎖孔あたり)の後面に起始がありましたが、外閉鎖筋は前面に起始があります。

その付着から内転筋群に分類されていることもあるみたいですね。

深層外旋六筋についてのコメント

通常、立位での股関節の外側における安定は臀筋が担っています。

深層外旋六筋は、そこから骨盤を前傾させる角度によって、それぞれが働き、股関節が安定するような構造・配置になっています。

内転筋群も同じように股関節の角度が変わっても働く筋肉があるように配置されていましたね。

骨盤が安定しないと、上半身も力が発揮しにくくなります。

骨盤の位置や傾きは、身体の動きや姿勢の安定に大きく影響するので、骨盤をコントロールすることは、身体の動きのコントロールに大きく貢献します。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。