「何をやっても力が入ってしまう」

そう思っている人多いのではないでしょうか?

筋肉に力が入る(収縮しようとする)のは、大まかにいえば、自らの意思か、負担がかかっている場合に限られます。

自らの意思ではないとするならば、何らかの負荷がかかっていることが考えられます。

もちろん、身体を動かすためには、筋肉による収縮が必要なので、「何をするにも力が入る」ということは、間違いない事実です。

ただ、「何をするにも力が入る」という人は、ちょっとした動作でも、動きが固かったり、スムーズでなく、傍目で見てても「力んでるなー」とわかります。

果たして、本当に力んでしまうのは自らの意思ではないのでしょうか?

何をするにも力んでしまう人は、何をするにも一生懸命で素直な方が多いというのが私が持っているイメージです。

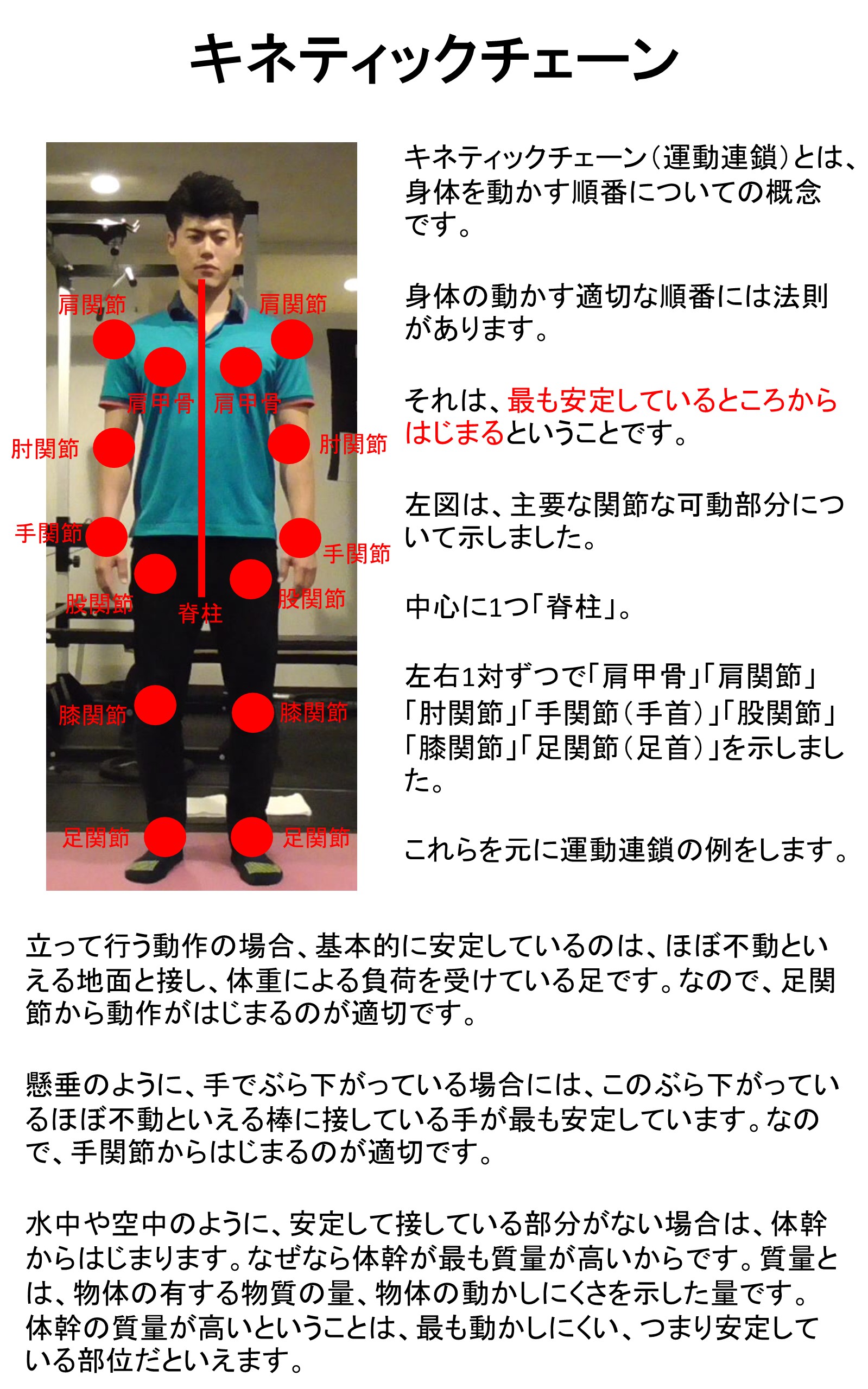

なぜそのようなイメージを持ったかというと、例えば、あえて細かいことを伝えずに「手を挙げて」とお願いしたことに対して、手を挙げる動作をしてもらうと、多くの人とは異なるのです。

多くの人が手を上まで挙げるスピードよりも、力んでしまう人は素早く手を挙げてくれます。

しかも、手を耳の横にできるだけ近づけて、指先もまっすぐ天を指します。

ただ、スピードを出すにも、指先をまっすぐ伸ばすのも、力が必要です。

私が「手を挙げて」とお願いしたことに対して、できるだけ早く良いものを返そうと頑張ってしまうのです。

つまり、《自分の意思》で力を入れてしまっているのです。

トレーナー側が細かい条件を指定しないあいまいな指示ほど、動作にはその人の性格があらわれるのです。

それはさておき、身体に負担をかけない動作という点においては、そのような頑張りは残念ながら不必要な頑張りです。

そのような頑張りをやめ、ゆっくり手を挙げてもらうだけでも、あっさり力が抜けてしまうことも多いです。

そして、力を抜いて身体を動かす感覚が日常化すれば、次第に普段の生活から力みは少なくなります。

もう一つ、無駄な力が入ってしまう大きな原因は、「力まず動かせる範囲を超えて動作してしまう」ことです。

普段から力んでしまうせいか、頑張り屋の方は身体が固いことが多いです。

身体が固いと力まず動かせる範囲は狭くなります。

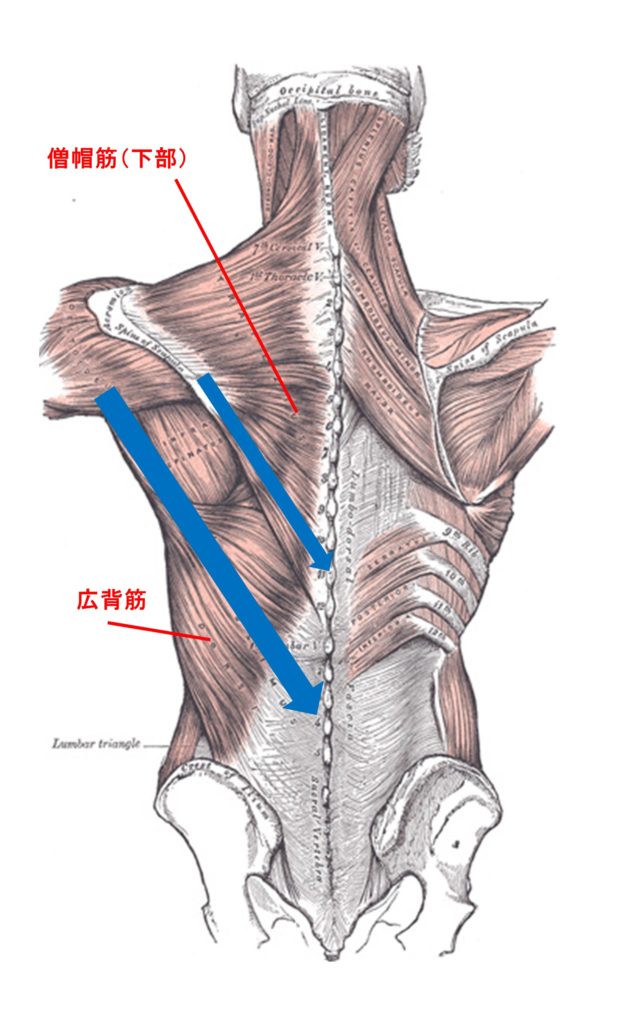

その範囲外に身体を動かそうと思うと、動かすために必要な筋肉(主働筋)とは逆の働きをする筋肉(拮抗筋)が、主働筋の障害になってしまうのです。

その障害を乗り越えて身体を動かすには、それだけ余計な力が必要になります。

先ほどの手を挙げる例でいうならば、手を耳の横にピッタリつくように挙げてしまうことにあたります。

身体が固いと、腕が耳にぴったりとくっつかないということがあります。

そのような身体の固い人が耳の横に手を挙げようとするなら、余計な力を使って手を挙げることになり、力んでしまうのです。

そのような人の場合は、手を耳の横ではなく楽に挙げられるところに挙げるようにしてもらうか、腕を耳の横に動かす邪魔をする筋肉をストレッチして伸ばすことによって、無駄な力みが弱まります。

「何をするにも力が入ってしまうなー」という人は、一度深呼吸して、ゆっくり身体を動かしてみてください。

それだけで、身体が力まなくなるかもしれませんよ。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

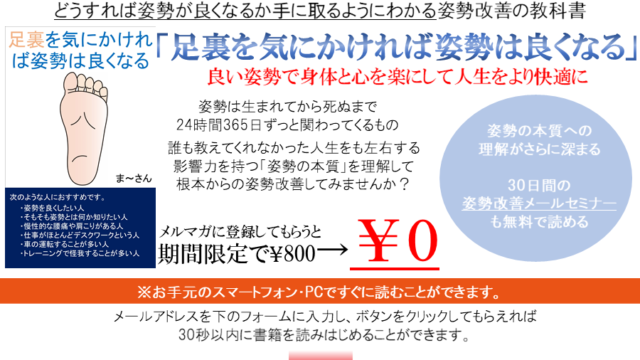

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。