正直なところ、整体を仕事としていて1番大きな疑問だったりします。

仕事としている人でも、面と向かって問われると答えに詰まってしまうのではないでしょうか。

押す

揉む

さする

伸ばす

揺する

動かす

電気を流す

など、実質的には経験上、施術を行うと筋肉が緩むのでそれで問題はないです。

ただ、なぜほぐれたり緩むのかについては把握しておきたいところです。

また、要因がわかれば、セルフケアもしやすくなると思うので、今回お伝えします。

筋肉がほぐれる緩む要因としては、1つの要素だけ出なく、様々な要素が色々入り混じって生じると考えています。

大きく分けるとしたら

①血流改善によるATPの充足

②物理的な引き剥がしによる収縮抑制

③電気信号による筋収縮の抑制

④収縮の必要性がなくなったことによる収縮抑制

が挙げられるでしょうか。

それぞれを以下見ていきましょう。

①血流改善によるATP(アデノシン三リン酸)の充足

身体について知らない人が見たら、何のことかわからないですね。

まずは、筋肉が収縮する仕組みについて触れていく必要があります。

筋収縮とATP

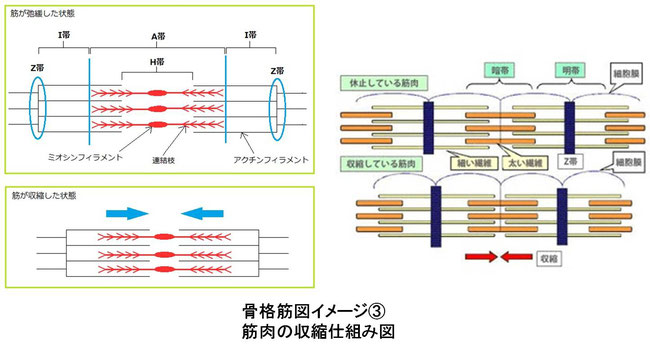

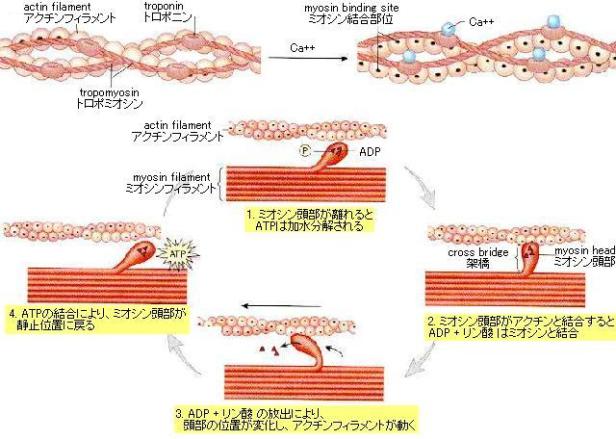

筋収縮については、現在「滑走説」という考え方が有力です。

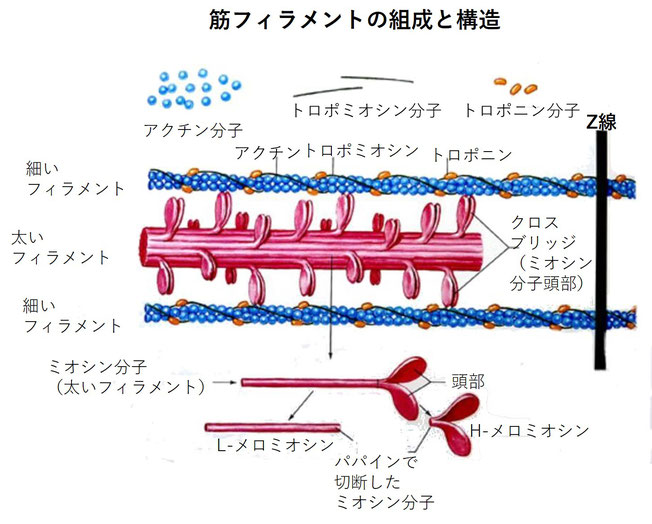

筋繊維はミオシンフィラメントとアクチンフィラメントから構成されています。

滑走説では、ミオシンの頭部が、ラチェットという歯車のように働いて、アクチンフィラメントを引き寄せることで筋収縮が生じるとされています。

筋収縮が起こるシステムは、

- 筋肉が弛緩しているときは、トロポミオシンがアクチンフィラメントに巻き付いており、アクチンフィラメント上のミオシンフィラメント結合部位をふさいでいます。ミオシン頭部にはATPという物質が存在しています。

- 筋収縮を引き起こす神経刺激を受けると、筋小胞体からカルシウムイオンが放出されます。

- トロポミオシンに結合しているトロポニンにカルシウムイオンが結合します。

- トロポニンの立体構造が変化し、トロポミオシンがアクチンフィラメントから離れます。

- ミオシンの頭部がアクチン上の結合部位に結合します。その結合の際に、ミオシン頭部がATP(アデノシン三リン酸)をADP(アデノシン二リン酸)と無機リン酸(Pi)に加水分解します。ちなみに、分解時にエネルギーが放出されます(下図1、2)。

- ミオシンのADPとリン酸の放出によってミオシン頭部の角度が変わり、それによってアクチンフィラメントが動きます(下図3)。

- ミオシン頭部に再度ATPが結合するとミオシン頭部が元の位置に戻ります(下図4)。

- 筋収縮の信号があれば、再びアクチンフィラメントに結合し、同様にアクチンフィラメントを動かします。この過程を繰り返すことで、筋収縮が行われます。

以上を見ると、ミオシン頭部はATPを得ることによって、ミオシンフィラメントとアクチンフィラメントの結合を離すことがわかります。

ATPについては、以下の記事も参考になります。

つまり、筋肉がほぐれる緩むための血流改善によるATPの充足というのは、血流によって運ばれてくるATPをミオシン頭部に届け、ミオシンとアクチンの連結を離すことで、筋肉を緩めることを意味しています。

血流を改善できれば、筋収縮を抑制することができるのです。

その血流改善の方法にも、手技としていくつかアプローチがあります。

圧の変化による血流改善

これは、「押す」「揉む」という手法にあてはまるアプローチです。

筋肉に対して圧迫を加えると、筋肉内は血流が制限され、圧を加えたところに一時的に溜まってくる状態になります。

そこから圧を抜くと、溜めこまれてた血液が一気に流れ込んできます。

これを繰り返すことで、血流を循環させるのです。

そうすることで、通常よりも血流が改善されることになります。

ホースで水を流している状態から、ホースを踏んで水の流れを一時的にせき止め、一気に解放した時の水の出方をイメージしてもらえるとわかりやすいかなと思います。

僕もよく使うアプローチです。

マッサージに行くと身体が楽になることはなんとなく理解されています。

一般的にも筋肉が緩むことをイメージしやすい手法ではないでしょうか?

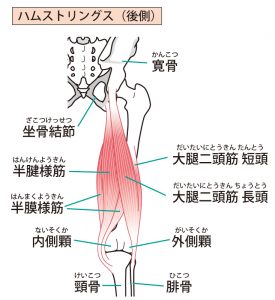

筋肉が動かされることによる血流改善

ふくらはぎが第二の心臓と呼ばれたりするのは、ふくらはぎの筋肉を動かすことにより、まるでポンプのように、血液を押し返してくれるからです。

施術者により身体を動かすことにより、これと似たことを意図的に起こすことで、血流を改善しようとするのがこのアプローチです。

これも、僕はよく使うアプローチです。

僕の場合は、筋肉を緩めるだけ出なく、どの部位が固まっているかを確認する意味でも用います。

うまく説明できないですが、身体を動かさせてもらうと、動きの中でスムーズに動く部分と引っかかりを感じる箇所があったりして、ある程度固くなっている箇所が感じられるのです。

これは、お客さん自身も慣れてくると感じられるようになります。

その部位を優先的に緩めることで、全体の筋バランスが整いやすく、全身の筋肉を緩めることに繋がります。

温度上昇による血流改善

「さする」、「温熱療法」などにあてはまるアプローチです。

身体は、体温が36度くらいで働きやすいようになっています。

身体が冷えると固まってくるのは誰しもが実感したことがあると思います。

筋肉が凝り固まった状態だと、血流が悪くなった状態です。

体温は血流に乗って運ばれるので、血流が悪いということは、その血流が悪い箇所は部分的に体温が低い状態になっています。

温めることで、身体組織に本来の働きを取り戻させ、血流を循環させる環境を取り戻すアプローチです。

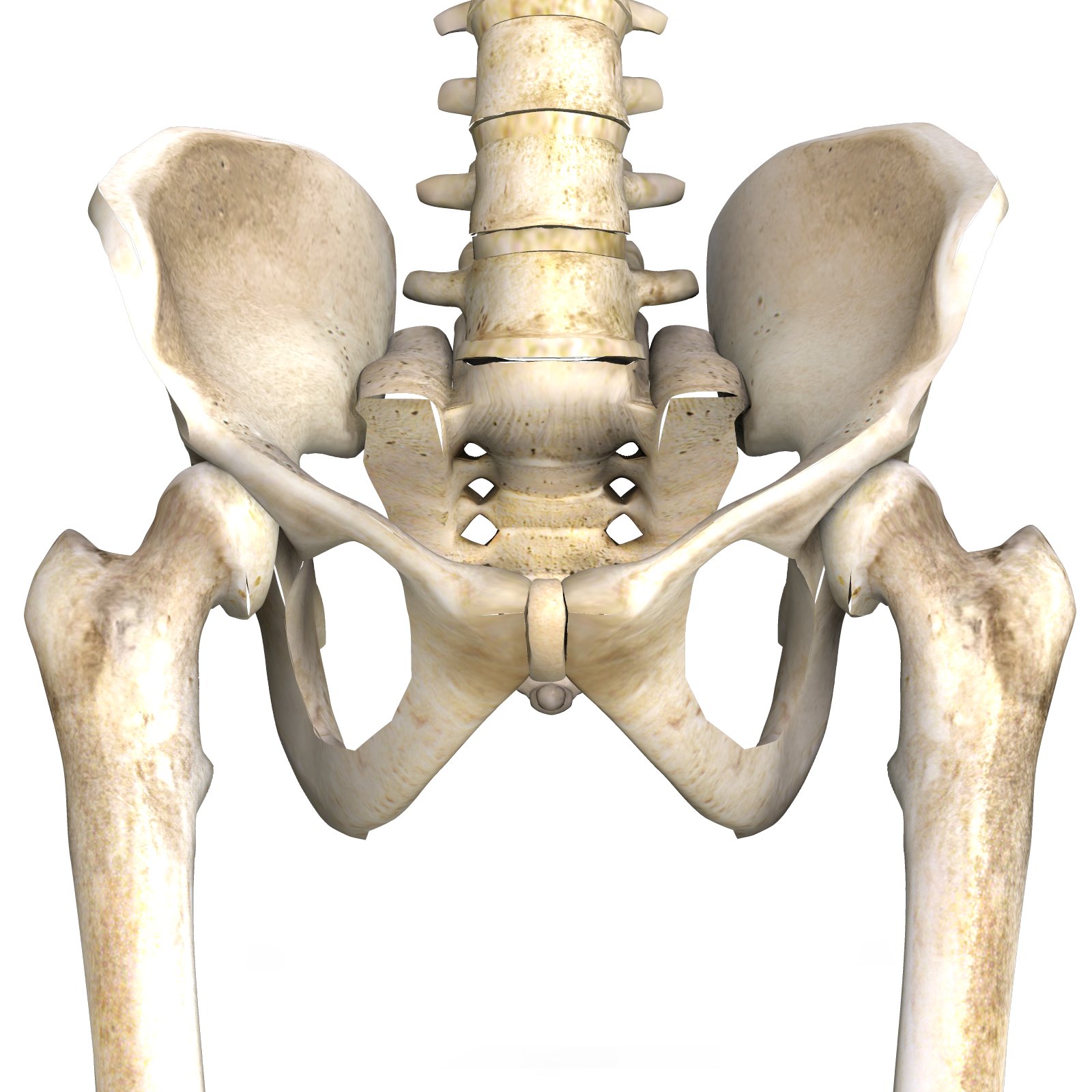

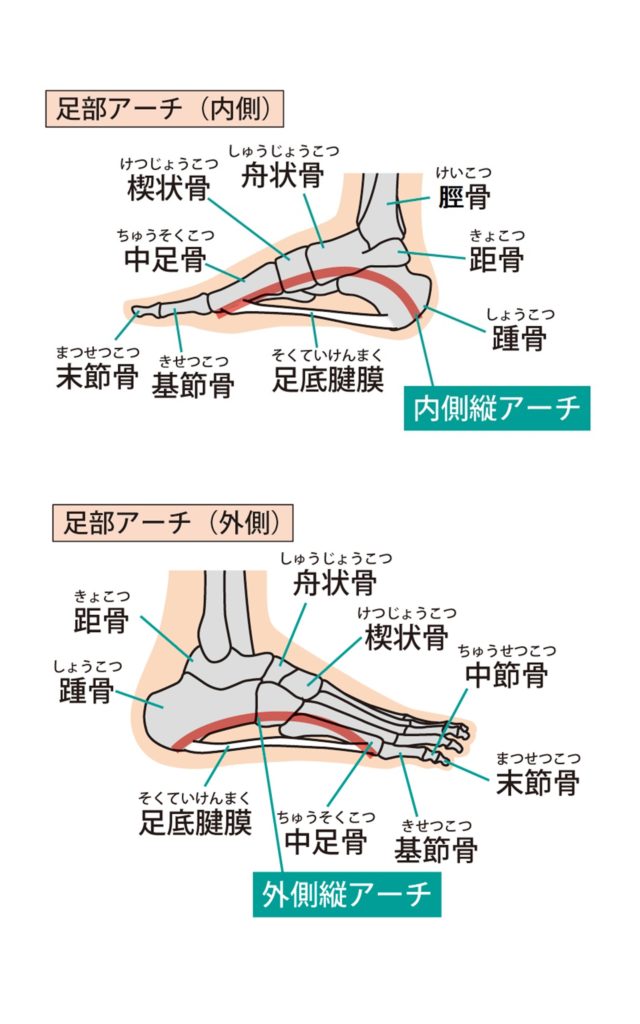

骨の配置の正常化による血流改善

血管がホース状になっているので、身体の状態によっては、血管のホースが圧迫されたり、捻れたりしてしまって、血流を阻害することがあります。

骨の配置を変えることで、ホースを正常な状態に戻し、血流を改善するアプローチです。

「動かす」「ゆする」「ストレッチ」などにあてはまるアプローチです。

骨の配置を正常化というと、なんだか大層なことを行うようにも聞こえますね。

ただ、そんな難しい話ではなく、

例えば、仰向けに寝転んでいる時に、顎の角度を変えるだけでも、骨の配置は変わります。

一般的には、まっすぐ天井を見るような顎の角度ではなく、そこからわずかに顎をあげたくらいのところが、血流が流れやすいです。

ちなみに、「ゆする」という手法は、優しく行なって筋肉を動かして血流改善をはかることもできるし、筋肉が緩んでくると、骨が本来あるべきに戻す際に用いる手法でもあります。

また、揺れによるリラックス効果も期待できます。ゆりかごや電車の揺れと行ったように、揺れによるリラックスは誰しも実感したことはあると思います。

さらに、自分の身体でしかほとんど行わないですが、強く揺することによって、遠心力で骨の位置を戻すという手法も考えられます。

ちなみにちなみに、血流の改善は、筋収縮の抑制だけ出なく、関節の滑液をなども充足させ、関節の動きを改善することにも繋がります。

②物理的な引き剥がしによる収縮抑制

これは、「ストレッチ」にあてはまるアプローチです。

筋肉が収縮して元に戻らなくなった状態がコリと言われる状態なので、それを引き離してやることで収縮を強制終了させるイメージです。

ただ、本当に物理的に引き剥がせているのかはわかりません。

ストレッチによるアプローチは多岐に渡り、後述する③電気信号による筋収縮の抑制もあてはまるし、筋肉が動かされることによる血流改善も見込めます。

筋バランスを見ながらストレッチしていけば、結果的に骨の配置の正常化による血流改善も考えられます。

自らの身体も含め、僕がもっとも多用する手法です。

③電気信号による筋収縮の抑制

ゴルジ腱器官は、筋肉や腱に張力がかかりすぎたとき伸ばすよう(収縮をやめる、弱める)に働きかける器官です。

すなわち、「ストレッチ」により、張力をかけ続けてやれば、ゴルジ腱器官の働きにより収縮が抑制できます。

また、経穴(ツボ)を押すことによる効果の一部も、このゴルジ腱器官が関わっているのではないでしょうか?

ツボを押すことで、筋肉の張力が増し、ゴルジ腱器官が機能する可能性が考えられるのです。

経穴を押すとなぜ筋肉が緩むかについては、まだまだ研究の途上にあります。

科学的にまだ証明できないのです。

経穴は東洋医学に由来するものですが、東洋医学が経験から理論を導き出す考え方なので、「押すと緩んだポイントだから経穴とした」と考えているはずだからです。

経穴の場所は、経験上、凝りやすい場所・神経の近く・筋肉の端(つまり腱の近く)に多いような気がします。

もしかしたら、ツボの刺激により、筋収縮を抑制するゴルジ腱器官とは別の電気信号が発せられているのかもしれません。

経穴は内臓などとも関連づけられ、押すことで、その関連づいた内臓の機能がよくなったりと、まだまだ未知数の可能性を秘めています。

いつか経穴の謎が解明される日がくるのでしょうか。

機械による電気治療も電気信号による筋肉をほぐす緩める方法と考えられています。

僕は使わないのでわかりませんが、電気信号で筋肉を動かすことで、血流改善を狙っているのでしょうか。

家庭用でも電気治療器や低周波治療器などが売られているので、身近なアプローチといえます。

④収縮の必要性がなくなったことによる収縮抑制

このアプローチはどの手法にもあてはまるアプローチです。

筋バランスが崩れると、骨の配置が正常な位置からずれたりします。

骨の配置がずれると、その配置を元に戻そうと筋肉が収縮し続ける状態になる可能性があるのです。

逆に考えれば、ある筋肉が緩むと、骨の配置が正常に戻り、筋バランスも正常化され、緩めた筋肉とは別の筋肉も緩む可能性があります。

また、そんな大層な話でなくとも、寝転がるだけでも筋肉は緩みます。

立っている時は、重力に対抗して骨を積み上げて置くために、様々な筋肉が無意識化で働いています。

寝転がると、骨の重さを地面が支えてくれるので、筋肉が骨を支えている状態から解放され、筋収縮が収まります。

筋収縮が収まれば血流の改善も見込めるので、身体が固くなってきてだるさを感じた時なんかは、ただ横になるだけでも疲れを癒すことができます。

以上、マッサージなどで筋肉をほぐす緩めることができる理由についてお伝えしました。

明確にこれだ!という理由はなく、それぞれのアプローチは相互に関連しあっていることが理解できたと思います。

セルフケアとして自分でも取り組みやすいものがあったのではないでしょうか?

ただ、筋バランスや骨の配置に関してなど、セルフケアとしては取り組みにくい部分もあるので、そういう部分はプロに任せるべきでしょう。

もし、自分でなんとかしたいと考えるなら、身体のことについてある程度きちんと学ぶべきです。

僕のメルマガに登録してもらえれば、何を勉強すべきかピックアップしやすいかと思います。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。