身体は全て繋がっています。

観念的な意味ではなく、物理的に繋がっています。

たとえば、1番わかりやすいのが、皮膚ですね。

皮膚は見てわかるように、全身を余すことなく覆っています。

まるで服を着ているようです。

服は1箇所を引っ張れば、全体としても引っ張られます。

ということは、身体もある部分で生じた影響が、全身に影響するということです。

膝の痛みが左脚に出ているとしても、それは、結果でしかなく、その痛みが生じた原因は別にある可能性もあるのです。

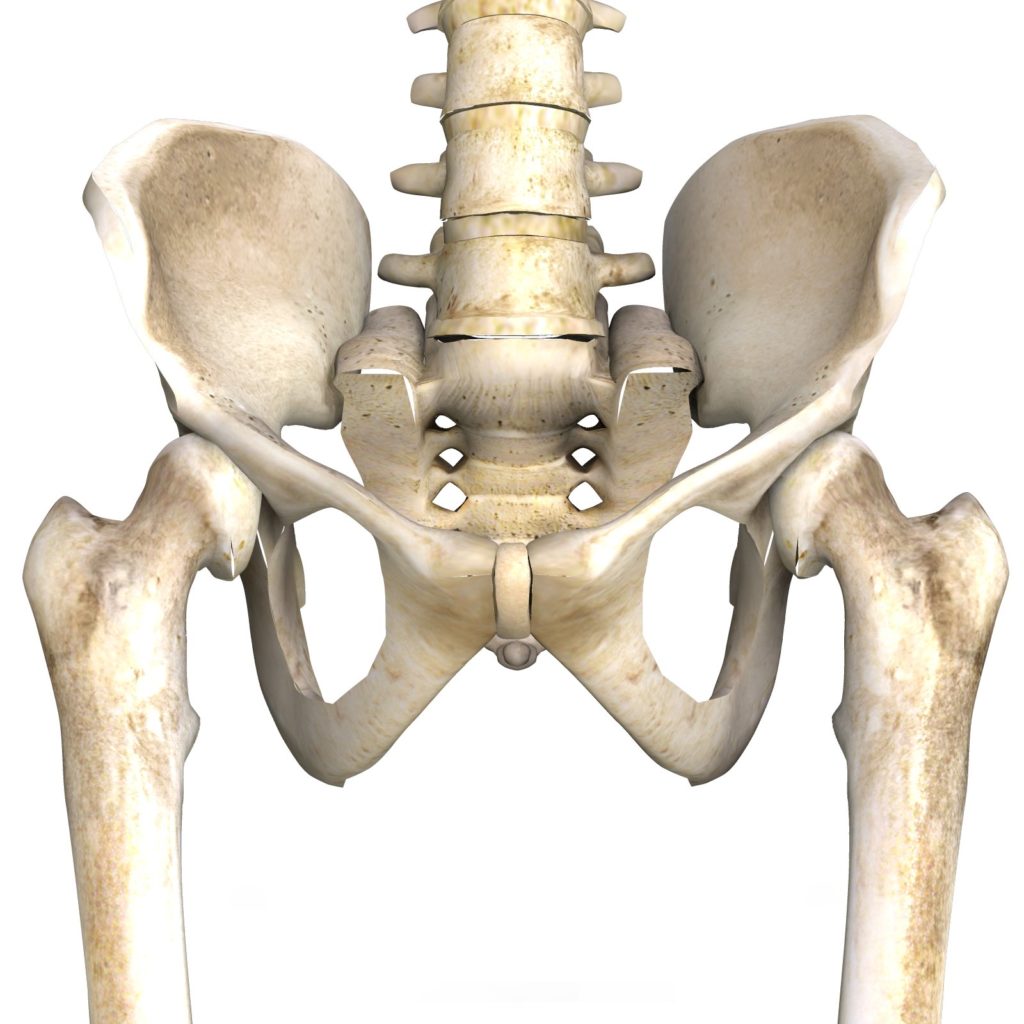

特に大きな影響を生じさせるのが股関節です。

なぜかというと、まず、股関節の可動域が大きいことが挙げられます。

股関節は球関節に分類される関節で、凹みに対して、球型の凸部分がはめ込まれることで、自由度の高い関節運動ができるようになっています。

自由度が高いというと、聞こえはいいですが、何事にもデメリットがあります。

そのデメリットとは、自由さゆえの不安定さです。

不安定なので、筋肉による支持によって安定させなければなりません。

そのため、筋肉のバランスの影響が出やすい部分でもあります。

他に股関節の影響が大きい理由として、股関節のポジションが挙げられます。

股関節は、脚の骨に対して重い体幹部分を載せるジョイント部分です。

不安定な2本脚に対して、不安定な股関節をジョイントとして、重い体幹を載せるので、股関節周辺は高度なバランス制御を要求されます。

こたつの脚が2本しかない場合を想像してもらえれば、その不安定さをイメージすることができるでしょう。

では、本来つま先が前方にくるように制御されている股関節が、片脚だけ少しつま先が内に向くようにねじれるような筋バランスになっていた上、見た目だけつま先が前を向くように立っていた場合どうなるでしょうか。

見た目上つま先をまっすぐしていても、捻れている側の股関節の筋バランスは、つま先を内に向けようとするので、捻れている側の脚全体を内に捻ろうとする力が働きます。

しかし、体重が乗っているので、つま先はなかなか内に向いてくれません。

ただ、足首(足関節)は股関節ほどでないにしろ、動きとしては多少自由度が高い関節なので、多少捻れの方向に動くことができます。

捻れの方向に動けば、足首に捻れがおこるので、足首に負担がかかり、痛みが生じる可能性があります。

もし、足首が捻られなかった場合、捻れの力はさらに上に行きます。

膝関節ですね。

膝関節は、曲げる伸ばすが基本的な動きの関節です。

ただ、膝を曲げた状態の場合は、実は少し捻ることがでいるような構造になっています。

足首で捻られる力が消滅しなかった場合、膝関節を捻ろうとします。

膝関節は、捻られる力に影響を受け、膝を少し曲げ、膝関節を内に捻ることになります。

これも、膝関節にとっては、大ダメージです。

本来曲げる伸ばすが基本で、ねじれると言っても大きな動きができるわけではないので、まるで関節技のような力がかかるようになります。

すると、膝に痛みが生じる可能性が高まります。

また、膝が曲がっている分、両脚の長さが変わることになり、骨で楽に立つことができる反対側の足に体重をかけるような立ち方をします。

反対側に体重をかけようとすると、身体全体がそちらに傾くので、全体のバランスが悪くなる上、視野も傾くことになります。

人は無意識で視野の水平を確保しようとするので、腹部や胸部、首などをさらに股関節の捻れがある側に傾けることになるので、その傾けた部位周辺にコリや痛みを生じます。

以上は、1例として挙げたもので、実際はもっと複雑な要素が絡みあってきますが、1箇所の不具合が全身に波及するイメージがなんとなく伝わったかなと思います。

痛みが生じたからといって、痛い部分だけ対処しても、コリがひどいからといってその部分だけコリをほぐしても、元の不具合のある部分、上記で挙げた例であれば、股関節の捻れを解消しなければ、再び元の状態に戻ってしまいます。

身体の状態を良くするためには、原因を追求しなければなりません。

身体の痛みがなかなかおさまらない、度々同じところが痛くなる、コるという人は、その原因が解消されていないのかもしれません。

まずは、足裏をボールなどで良くほぐし、足首を毎日回すようにしてください。

悪い部分が全体に波及するように、良くなった部分も全体に波及します。

足は身体の土台に近い部分なので、そのあたりの骨の積まれ方が良くなれば、全身にその影響が波及しやすいのです。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。