縫工筋は、人体の中で最も長い筋肉です。

この縫工筋の「縫工」という名前にも由来があります。

下でも示しているように、縫工筋はラテン語で「Sartorius」といいます。

「Sartor」は「テーラー、洋服屋、仕立て屋、仕立屋」という意味で、今は違うのかもしれませんが、仕立て屋が足を組んであぐらの姿勢(股関節の屈曲・外旋・外転、膝関節屈曲)で仕事をするらしく、そのとき縫工筋がちょうど働くことに由来しているそうです。

本当に縫工筋の作用のほとんどをカバーしてます。

今回は、そんな縫工筋についてお伝えします。

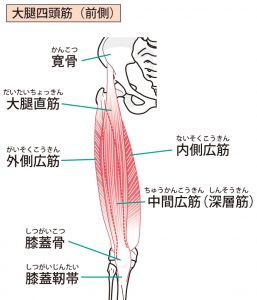

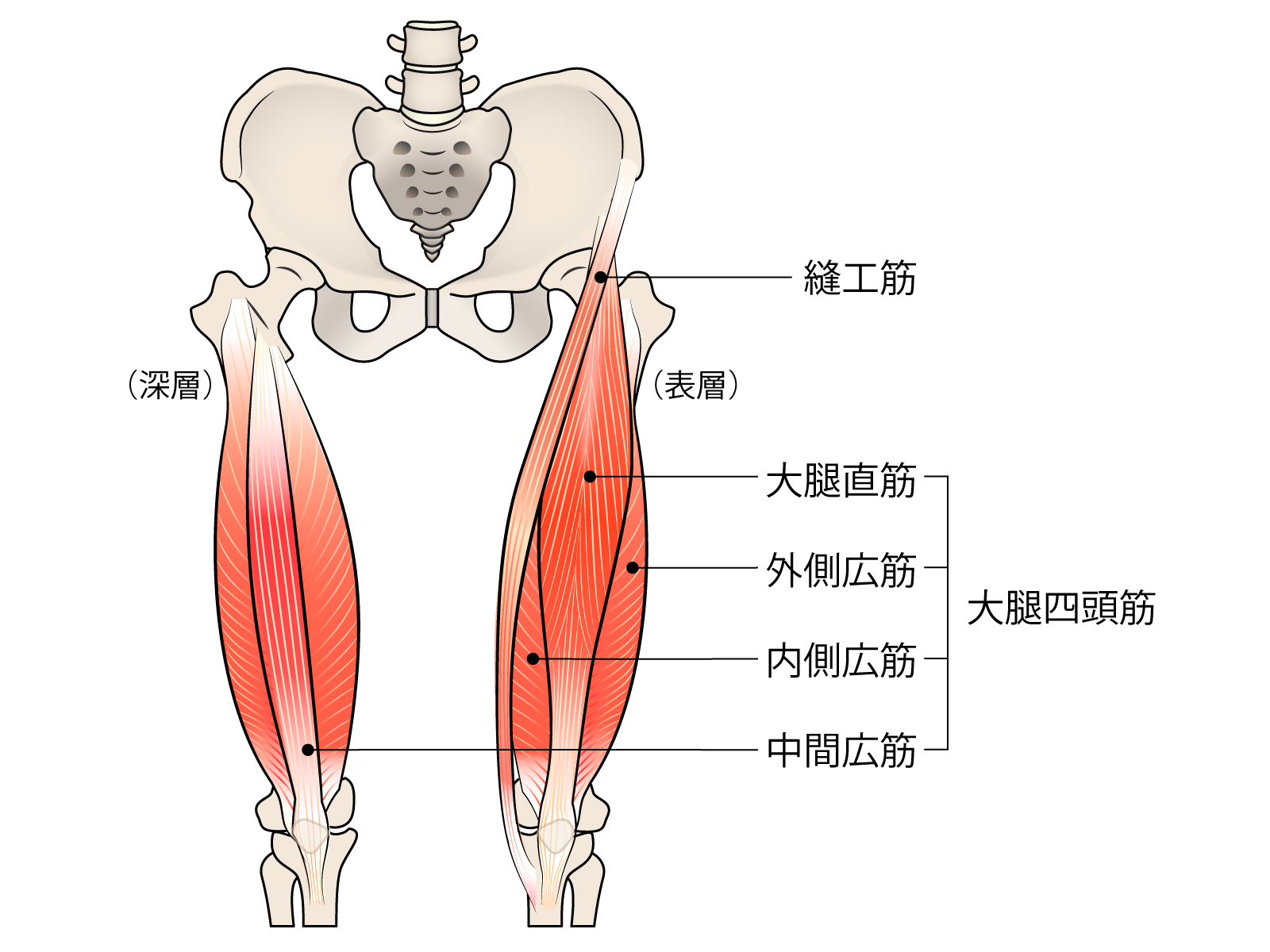

縫工筋(Sartorius)

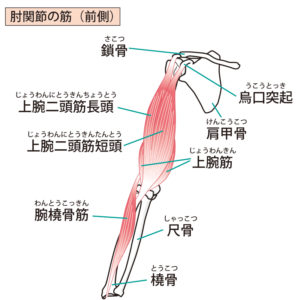

起始

上前腸骨棘

停止

脛骨粗面内側に鵞足(浅鵞足)となり付着(薄筋および半腱様筋の停止腱と合体)

作用

・股関節:屈曲、外転、外旋

・膝関節:屈曲、内旋

神経支配

大腿神経(L2~L3)

コメント

本当にあぐらのために存在するような筋肉です。

ただ、縫工筋を見ていると、筋肉の形が平べったく、太腿をつつむような印象があります。

太腿の筋肉は大きくて重いので、腸脛靭帯や薄筋と一緒に、太腿の形を保つために働いているのではないかと思ったりもします。

もし、形が保たれていなければ、脚を振り回したとき(歩く動作や蹴る動作のような)に筋肉が揺れてしまい、その揺れに身体のバランスを崩されるのではないかと考えられます。

そのことは、昔、教科書をパンパンに詰めたランドセルを振り回して遊んでいたときに、逆にランドセルにふりまわされていた記憶から思い至りました。

また、重たいもの、しかも回転軸から離れた重たいものを振り回す大変さは、ケトルベルを振り回してみても感じることができるでしょう。

ランドセルはくれぐれも真似しないように。

肩掛けの部分がちぎれたり部品が取れたりしてしまうかもしれませんからね。

試すならケトルベルをおすすめします。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。