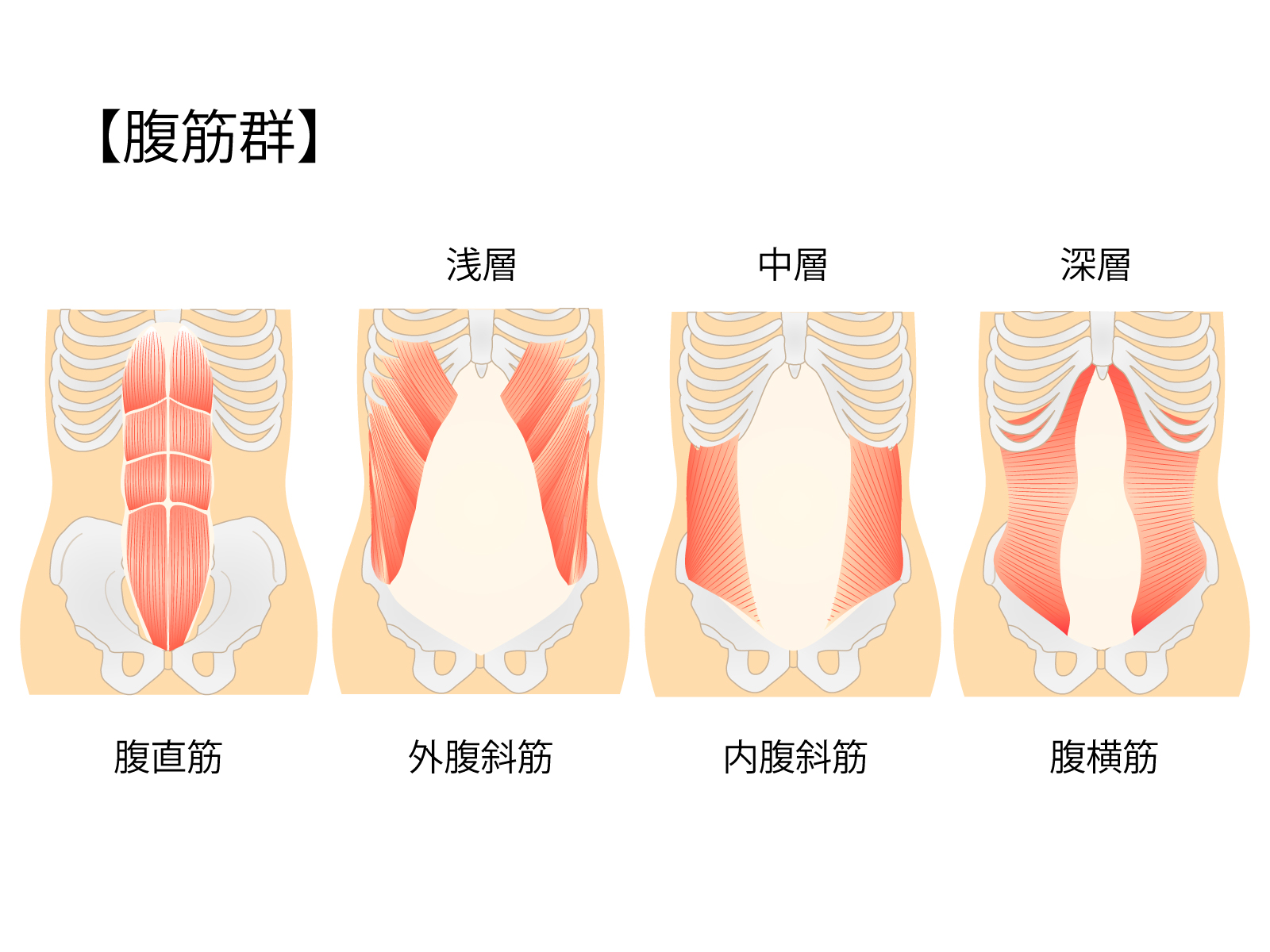

腹筋群には、4つの筋肉があります。

そして、それぞれ重なるように配置されています。

ただ、複雑な部分もあるので、ざっくりとお伝えしますと、

表層から、外腹斜筋(External oblique)

内腹斜筋(Internal oblique)

腹直筋(Rectus abdominis)

腹横筋(Transversus abdominis)

と、腹筋群の力を最大限発揮させるための機能を果たす

錐体筋(Pyramidalis)

があります。

複雑だといったのは、内腹斜筋の筋膜の一部は腹直筋を前後から包み込む部分がありますし、腹横筋の骨盤近くのところでは、腹直筋が腹横筋より深く潜り込む部分もあったりします。

そうやって複雑に絡ませることも、腹部の強度を高めることに繋がっているんでしょうね。

腹筋群は、身体を支えたり、呼吸をしたりするための腹圧に大きくかかわる筋肉なので、その重要度は高いです。

ここから、腹筋群それぞれの詳細についてお伝えします。

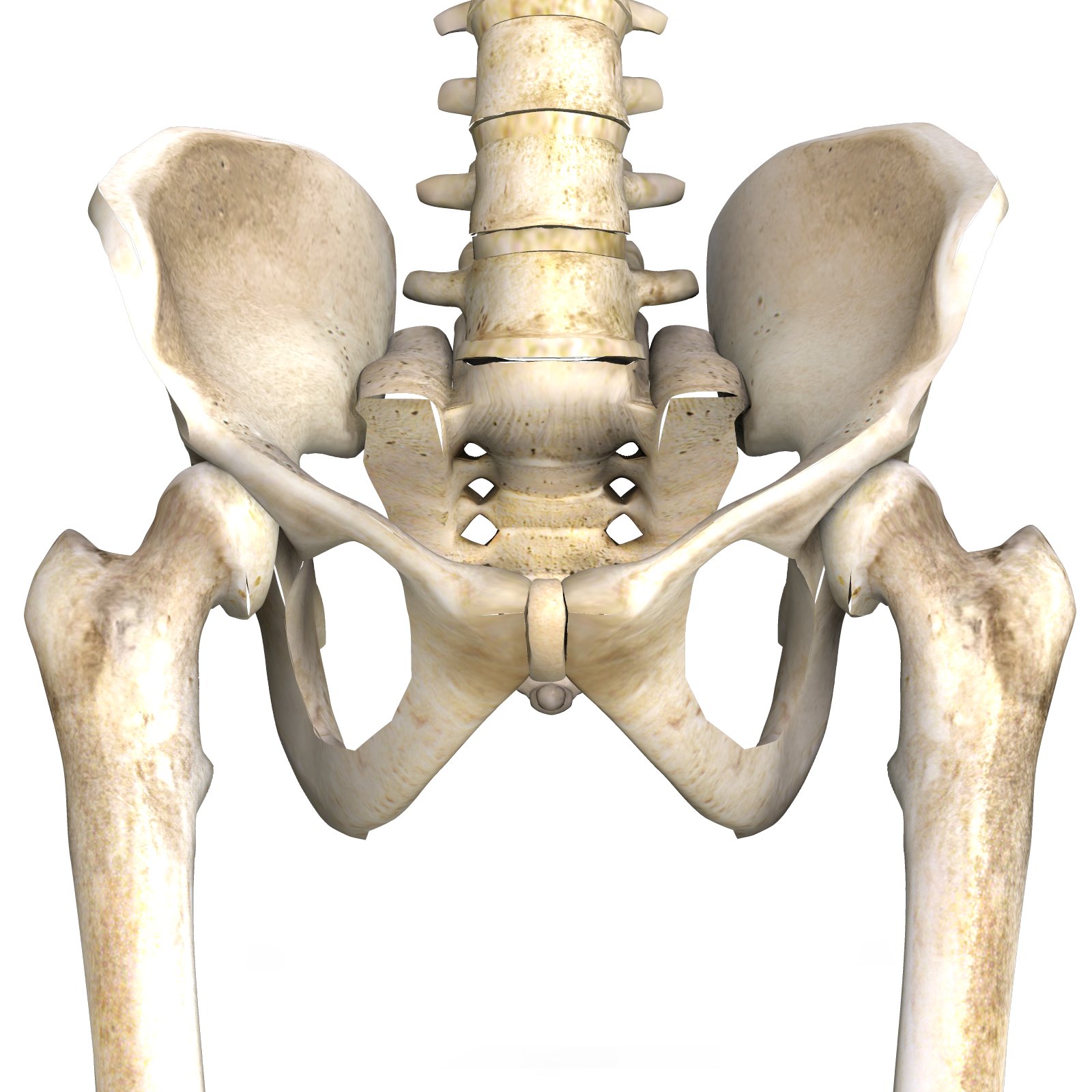

外腹斜筋(External oblique)

起始

第5~12肋骨の外側面

停止

・腸骨稜の外唇

・腹直筋鞘の前葉、白線

・前腸骨稜

作用

片側:体幹を同側に曲げる(右外腹斜筋であれば右側に曲げる)、体幹を反対側に回旋させる(立っていて足に体重が乗って固定されている状態であれば、右外腹斜筋であれば、胸が左に向くように回旋する)

両側:体幹の屈曲、腹圧を高める、骨盤の固定

神経支配

肋間神経(T7~T11)、肋下神経(T12)

コメント

腹部の最も表層に位置しています。

腹部をVの字のような繊維方向で覆っています。

体幹の前面はもちろん、側面もカバーしています。

腹圧を高めるってなってますけど、骨を適切に積み上げたまま収縮させることで、肋骨を中央に向かって引き絞り、息を吐くことを助けてくれたりもします。

ウエストを引き絞ってくれるので、しっかり使えているとウエストも細く見せてくれるんではないでしょうか?

力を入れることはそんなに難しくないのですが、どうしても作用として身体を丸めてしまうので、ここが難しいところです。

骨(特に背骨)を適切に積み上げて安定させることによって、体幹が丸まりにくくなり、ウエスト引き絞り作用に働いてくれるようになります。

内腹斜筋(Internal oblique)

起始

胸腰筋膜の深葉、腸骨稜の中間線、上前腸骨棘、鼠径靭帯の外側1/2

停止

・第10~12肋骨の下縁

・腹直筋鞘の前、後葉

・白線

作用

片側:体幹を同側に曲げる(右内腹斜筋であれば右側に曲げる)、体幹を反対側に回旋させる(立っていて足に体重が乗って固定されている状態であれば、右内腹斜筋であれば、胸が右に向くように回旋する)

両側:体幹の屈曲、腹圧を高める、骨盤の固定

神経支配

・肋間神経(T7~T11)、肋下神経(T12)、腸骨下腹神経、腸骨鼡径神経

コメント

腹部をハの字方向の線維で覆っています。

外腹斜筋は肋骨にがっぷりかぶっていましたが、内腹斜筋は肋骨と骨盤の隙間を埋めるように付着しています。

外腹斜筋と協調し、体幹を回旋させます。

注意したいのが、外腹斜筋と内腹斜筋では起始と停止が逆になっているんですね。

外腹斜筋では肋骨が起始になっているのに対し、内腹斜筋は肋骨側が停止となっています。

それぞれの筋肉が付着している面積の違いから、この違いが出ていると考えられます。

腹直筋の上部3/4ほどは、内腹斜筋の筋膜が前後に分かれ、腹直筋を前後から覆うような構造になっています。

腹直筋(Rectus abdominis)

起始

外側頭:恥骨稜~恥骨結節

内側頭:恥骨結合前面

停止

第5~7肋軟骨、胸骨の剣状突起

作用

体幹の屈曲、腹圧を高める、骨盤の固定

神経支配

肋間神経(T5~T11)、肋下神経(T12)

コメント

言わずと知れた、腹部の板チョコを形作っている筋肉です。

だから腹筋の凹凸を気にする人はめちゃくちゃ鍛えてますよね。

ただ、この凹凸はもともとあるもので、腹部の脂肪がなくなれば浮き上がってくるものです。

なので、板チョコを見せたかったら、腹直筋を鍛える以上に脂肪をいかに減らすかを考えるべきです。

腹直筋を鍛えることで、凹凸がはっきりしてくるというのはあります。

腹直筋の下1/4のところでは、トンネルにくぐっていくように、腹横筋の裏に潜っていくような構造になっています。

内腹斜筋もそうですが、このように編み込まれるような構造になることで、より腹部の支持力を高めるようにしていると考えられます。

腹横筋(Transversus abdominis)

起始

・第7~12肋骨の肋軟骨の内側面

・胸腰筋膜の深葉

・腸骨稜の内唇

・腸腰筋膜

停止

腹直筋鞘の後葉、白線、恥骨稜

作用

片側:体幹を同側に曲げる(右腹横筋であれば右側に曲げる)

両側:腹圧を高める

神経支配

・肋間神経(T7~T11)、肋下神経(T12)、腸骨下腹神経、腸骨鼡径神経

コメント

腹部から背部まで水平向きの筋線維で覆っており、筋肉のコルセットを形成しています。

お腹をへこませるのも、この筋肉です。

収縮することで、わずかに腹部を上下に伸ばします(丸めた粘土を握りしめると棒状になりますよね)。

僕は、この筋肉は意識して使うものではないと考えています。

骨の積み木が適切に積まれ、良し姿勢になっていれば、勝手にコルセットが発動し、腹圧の維持に働くからです。

もし、積み木だけで足りなければ、呼吸が止まることで腹圧を維持しようとします。

よく、初心者に向けてトレーニングを指導するとき、マニュアル的にはどのタイミングで吸うのか、吐くのかも教えることがあります。

ただ、これを意識しすぎてしまうと、トレーニング強度があがったときに、自ら腹圧を下げてしまう危険性があります。

確かに、呼吸が止まると血圧の上昇という危険な部分もあります。

しかし、それよりも、腹圧が抜けてトレーニングフォームが崩れ、怪我につながる危険性のほうが経験上高いと思います。

だから、トレーニングの際には呼吸はあまり意識しすぎないほうが良いと思います。

腹圧が高まり、体幹が安定してこそ、腕や脚の筋肉は力を最大限発揮できます。

なので、呼吸が少しも止まる様子がないトレーニングは、その目的にもよるところがありますが、強度としては少し低いんじゃないかと思います。

錐体筋(Pyramidalis)

起始

恥骨(腹直筋の停止部の前方)

停止

白線(腹直筋鞘の正中を縦走する)

作用

白線の緊張を保つ

神経支配

肋下神経(T12)

コメント

錐体筋は白線を緊張させるという作用をしていますが、これは腹筋群にとって重要な働きです。

というのは、腹直筋以外の腹筋群は白線に停止部をもっています。

筋肉がその収縮力を外部に伝えるためには、付着部の一部もしくは全部が安定しているということが必要です。

じゃないと、筋肉の収縮で付着部が動いてしまい、収縮力を吸収されてしまうからです。

白線自体は筋肉と違って縮むわけではないので、身体を丸めるような姿勢だと張力が小さくなり、緩んでしまいます。

その状態で腹筋群が力を発揮しようとすると、白線を緊張させることに力を使わないといけなくなります。

錐体筋が白線を緊張させてくれるおかげで、そのような無駄な力発揮をする必要がなくなり、腹筋群が効率的に力を外部に伝えることができるのです。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。