僕は自転車に普段よく乗っているのですが、あらためて考えてみると、自転車って二輪で一見不安定そうなのに、走っている最中はこけたりせずにバランスがとれるのを不思議に思ったことはありませんか?

あまりない?

では、なぜバランスがとれるのか説明できますか?

当たり前だと思っていることでも、意外となぜそうなのかと考えると説明できないことが多いものです。

僕も同じく説明できなかったので、興味がわいて調べてみました。

なので、今回は、なぜ自転車がなぜバランスがとれるのかについてお伝えしたいと思います。

そもそも、自転車はある程度走りださなければ、バランスを保つのは困難です。

では、停車時と走行時は何が違うのでしょうか?

それは、車輪が回転しているかどうかです。

物理の世界には、ニュートンの第1法則に慣性の法則があります。

慣性の法則とは、外から力が加わらなければ、運動する物体は一定の速度でその運動を続け、停止している物体は静止状態を続けようとする法則のことをいいます。

つまり、物が動いたり、止まったりするためには何らかのきっかけが必要なのです。

きっかけがない限り、物体にかかわる力関係は変化しないのです。

実際には、摩擦が働いたり、空気抵抗があるので、完全なる慣性の法則を目の当たりにするのは困難ですが、物理学として考えるならば、そういうことになるのです。

たとえば、平地に止まっている車は、クリープ現象が生じたり、アクセルを踏まない限り、力が加わらないため動くことはありません。

走っている車のアクセルから足を離すと、慣性の法則でいえば、ブレーキのような外部の力が働かない限り、同じ方向に走り続けます。

実際は、地面とタイヤで摩擦が生じるので、徐々にですが減速していきますがね。

とにかく、物体は力というきっかけがないと、運動に変化が起こらないのです。

自転車に話を戻すと、自転車は止まっている場合には、接地面が少ない上に前後に伸びているので、左右にバランスを崩しやすいです。

なので、止まったままでは、バランスを保ち静止するのは困難です。

しかし、自転車を走らせると、前方に進み続ける力が発生しているので、バランスを保ちやすくなります。

これが、自転車がバランスを保てる理由の1つです。

さらに、車輪の動きに注目して見てみます。

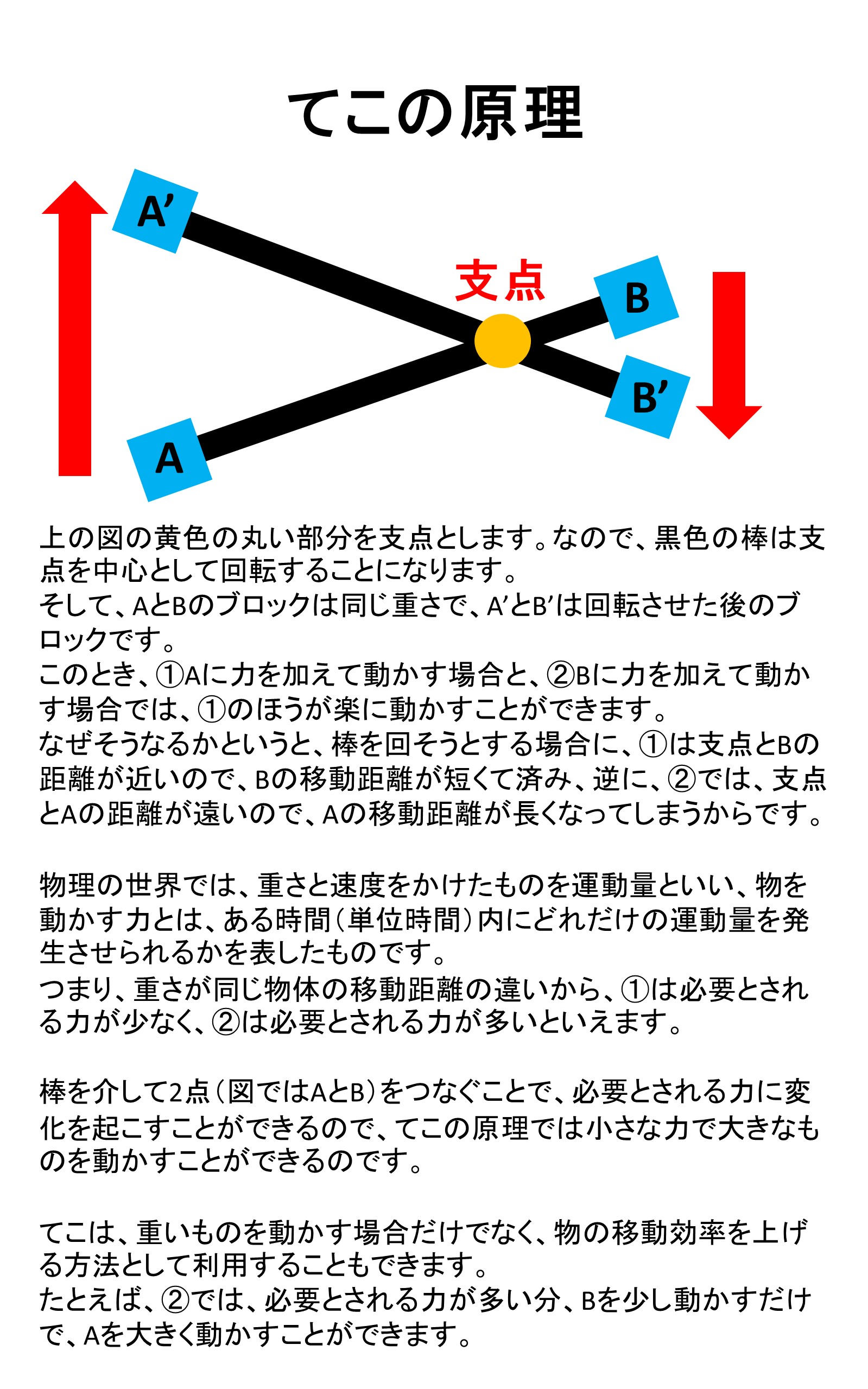

車輪は、軸を中心に回転します。

この回転により、ジャイロ効果という現象を発生させます。

このジャイロ効果が、自転車のバランスを保ってくれる理由の1つになります。

ジャイロ効果とは、物体が自転運動(物体がその内部の点または軸のまわりを回転すること)をすると姿勢を乱されにくくなる現象をいいます。

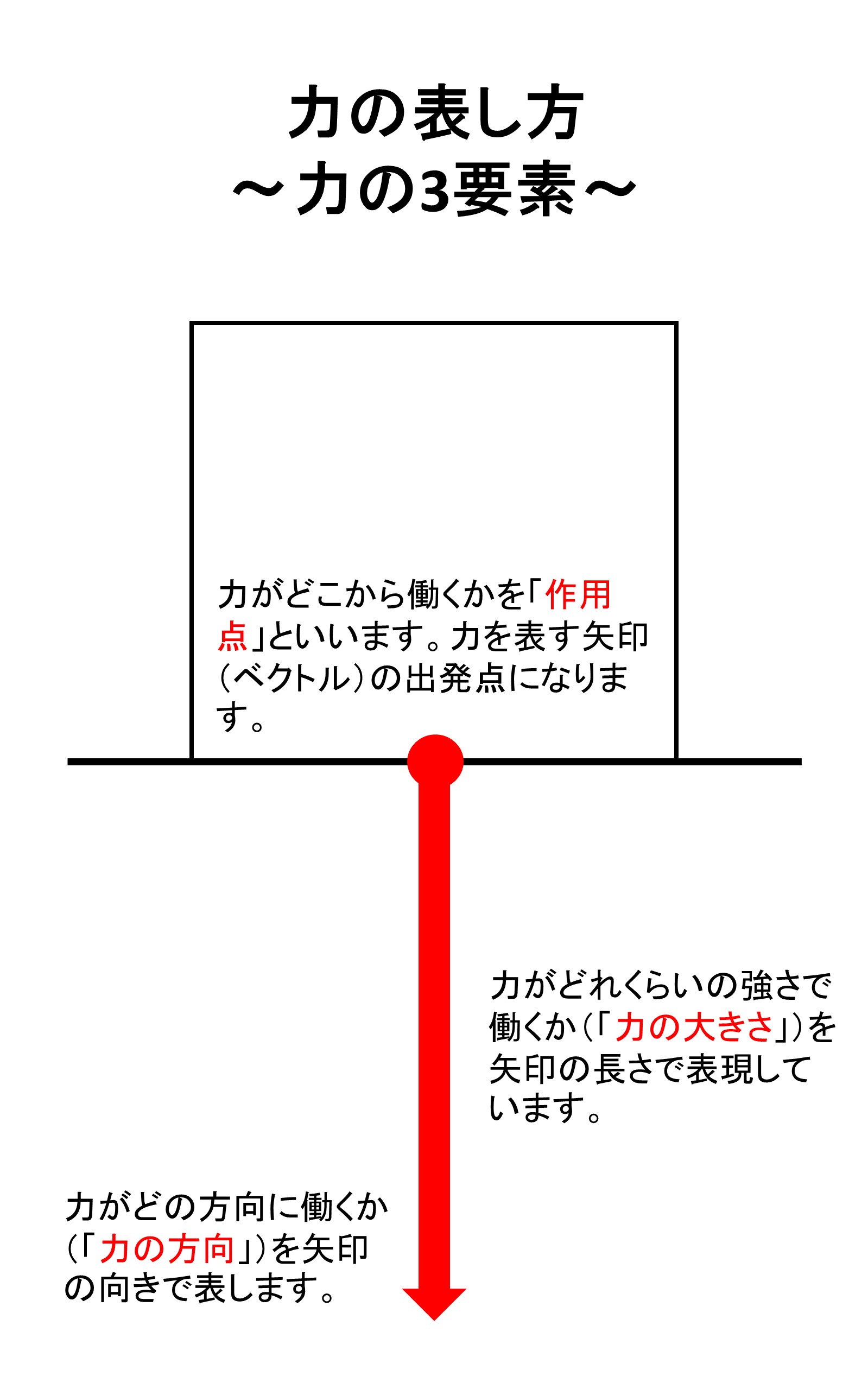

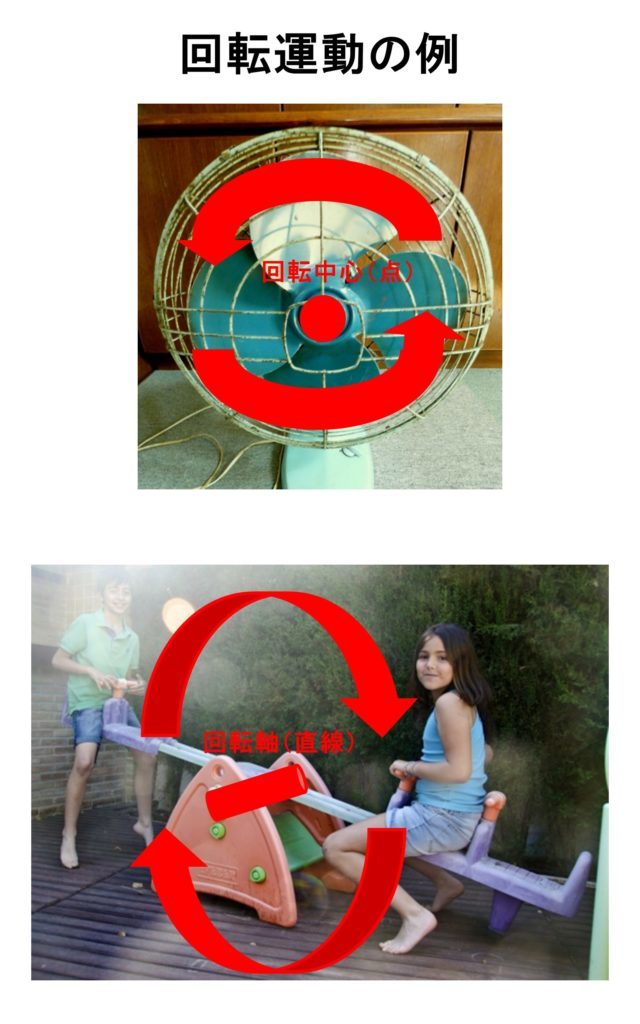

ちなみに、回転運動とは、 大きさを持たない点または大きさを持つ物体が、ある点(回転中心)か、ある直線(回転軸)を軸として、あるいは別の物体の周りを等距離で回る運動のことをいいます。

ジャイロ効果なんていうとややこしそうなイメージが浮かびますが、単純に自転運動から引き起こされる現象を指しています。

車輪に話を戻すと、車輪が軸を中心に回りだせば、慣性によって、回転させる力(ペダルをこぐ)以外の力を受けない限り、同じ軌道で回転し続けようとします。

つまり、車輪が回転することによって、回転軸の方向も保とうとするのです。

この回転軸の方向を保とうとするのが、ジャイロ効果です。

どういうことかというと、

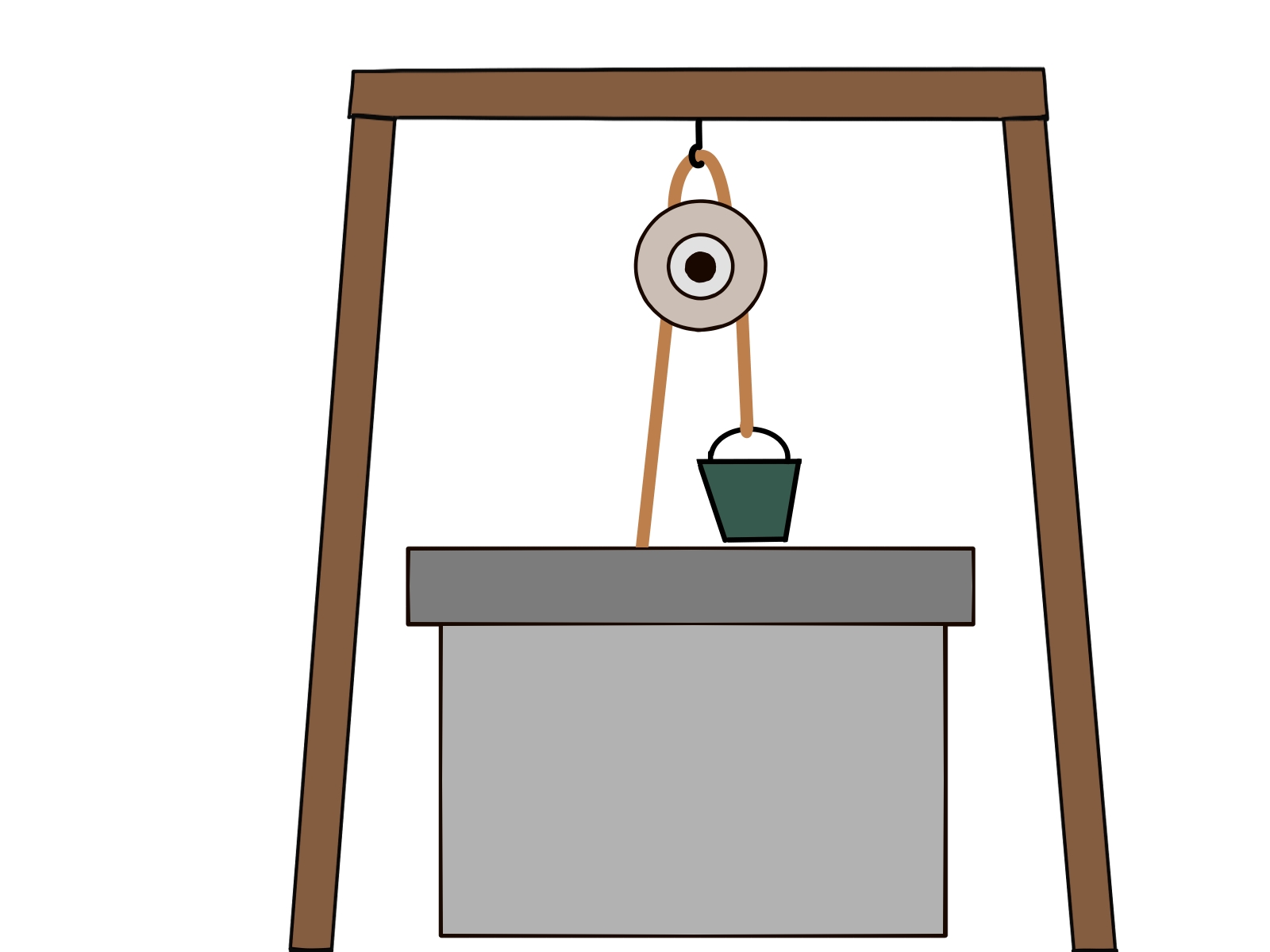

自転車くらいのスピードではイメージしづらいので、バイクのレースを思い浮かべてください。自転車もバイクも軸の方向は、基本的に上図のシーソーと同じ、水平方向の軸になります。

バイクのレースでカーブを曲がるときに、レーサーの身体がほぼ真横になるくらいまで傾けているのを見たことがありませんか?

普通に考えたらそのまま倒れてもおかしくないくらいの傾き方ですが、実際は倒れません。

これは、バイクがカーブを曲がるとき、曲がる方向に身体ごとバイクを傾ける(回転軸を傾ける力が加わる)ので、車輪の回転軸も水平方向から傾いてしまうことになります。

しかし、車輪の回転による慣性により、車輪は回転軸をできるだけ水平に保とうとします(ジャイロ効果)。

その水平に保とうとするジャイロ効果と、車体を傾けようとする力が釣り合って傾きが止まり、あの倒れそうで倒れないカーブの曲がり方ができるのです。

これが、ジャイロ効果が「姿勢を乱されにくく」と定義されている理由です。

つまり、ジャイロ効果は、回転運動による軸の方向を保とうとする慣性のことを意味しているのです。

このジャイロ効果も、自転車のバランスを保つことができる理由の1つです。

ちなみに、ジャイロ効果は、回転運動する力が強いほど、強くなる傾向があります(慣性が強くなるため当たり前ですが)。

なので、自転車くらいのスピードでは、バイクレースのように身体を傾けると、傾ける力にジャイロ効果による軸方向の保持が及ばず、そのままこけてしまいます。

絶対やろうとしないでくださいね。

他にも、自転車がバランスを保つことができる理由が自転車の構造にあります。

自転車のフロントフォークと呼ばれる前方の車輪につながっている太いパイプの部品は、地面に対して垂直ではなく、必ずといっていいほど斜めになっています。

バイクでもそうですね。

この構造は、車輪が前方に回転しやすくなる構造なのです。

つまり、前述した2つのバランスを保てる理由である、前に進む慣性とジャイロ効果を生じさせやすくしているのです。

これは、地面に対する垂直方向の荷重を減らすことで実現していると思われます。

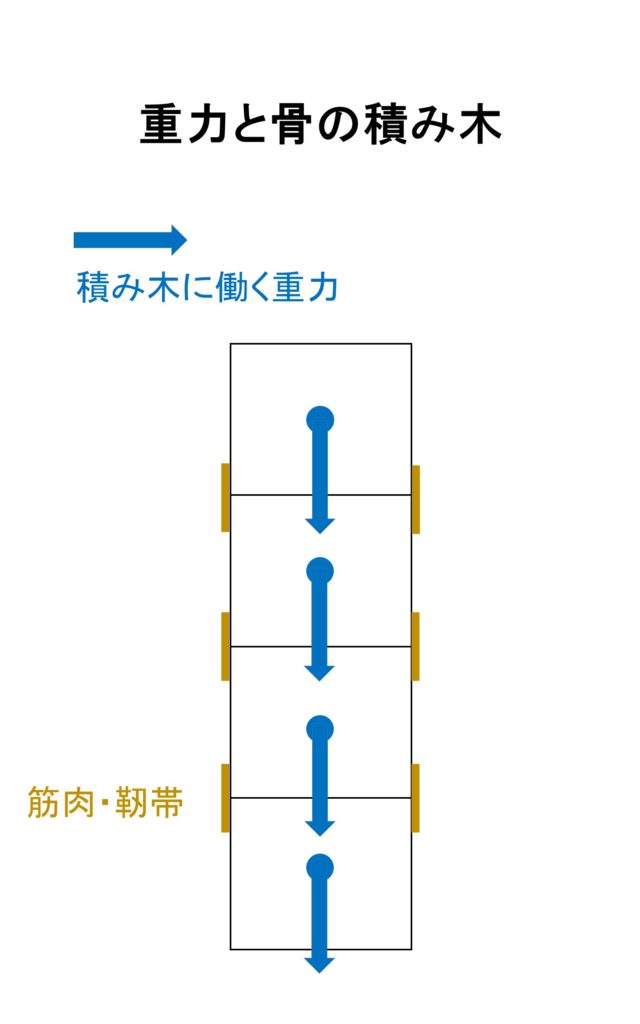

姿勢では、骨の積み木を適切に積み上げることで、地面に対する荷重(圧力)が高まり、身体が安定しやすくなります。

荷重が増すということは、それだけ地面との摩擦力も大きくなるということです。

車輪の回転を前に進む力に変えるために、摩擦は必要な力ですが、必要分を超えてしまうと、逆に車輪の回転を妨害する力にもなってしまいます。

なので、フロントフォークを斜めにし、地面に対する荷重(圧力)を少なくしてやることで、車輪は回転しやすくなるのです。

ちなみに、同じ理由による構造として、掃除機の柄(ホース?)部分も斜めになっていますね。

これも、掃除機をかけるときに、吸い込む部分を動かしやすくしているのです。

以上が、自転車がバランスを保つことができる理由になりますが、いかがだったでしょうか?

僕自身、物理は苦手なので、できるだけ物理が苦手な人にもわかりやすく書いたつもりですが伝わったでしょうか?

こうして調べてみると、日常生活で何気なく使っているものでも、すごく考えられて作られているんだなあと実感しました。

日常生活の身体の使い方では、ジャイロ効果を実感できる部分は少ないです。僕がまだ気づいていないだけかもしれませんが。。。

ただ、スポーツではジャイロ効果を目にすることができます。

フィギュアスケートのスピンやハンマー投げの際のハンマーの回転なんかに、ジャイロ効果を見ることができます。

そういう力の作用を見る視点でスポーツを観戦するのもおもしろいかもしれませんよ。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。