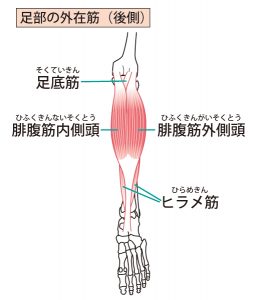

足底筋群は、足裏を構成する筋肉たちです。

祖先は、木に登る際に枝を足でつかんだりしていたのかもしれませんが、人間の足にはもう物をつかむのに適した構造ではありません。

人間は足裏全体を地面につけることで2足で不安定な身体を安定させています。

そして、足裏は立っているときに地面と接する唯一の部分です。

なので、人間の足裏は物を掴む代わりに重要な役割を任されています。

・骨の積み木の積み具合を伝えるセンサー

・衝撃吸収装置

これらの機能は筋肉だけのシステムではないですが、足裏の筋肉なしでは成り立ちえません。

今回はそんな足裏の筋肉たち、足底筋群についてお伝えしていきます。

足底筋群には、母趾外転筋、短母趾屈筋、母趾内転筋、小趾外転筋、短小趾屈筋、小趾対立筋、短趾屈筋、足底方形筋、第1~4虫様筋、第1~3底側骨間筋、第1~4背側骨間筋があります。

これらの筋は足の内在筋(足部のなかに起始・停止をもつ)4つの層に構成されています。

足裏の皮膚に近い方(浅層)から

足裏の筋肉第1層…母趾外転筋、短趾屈筋、小趾外転筋

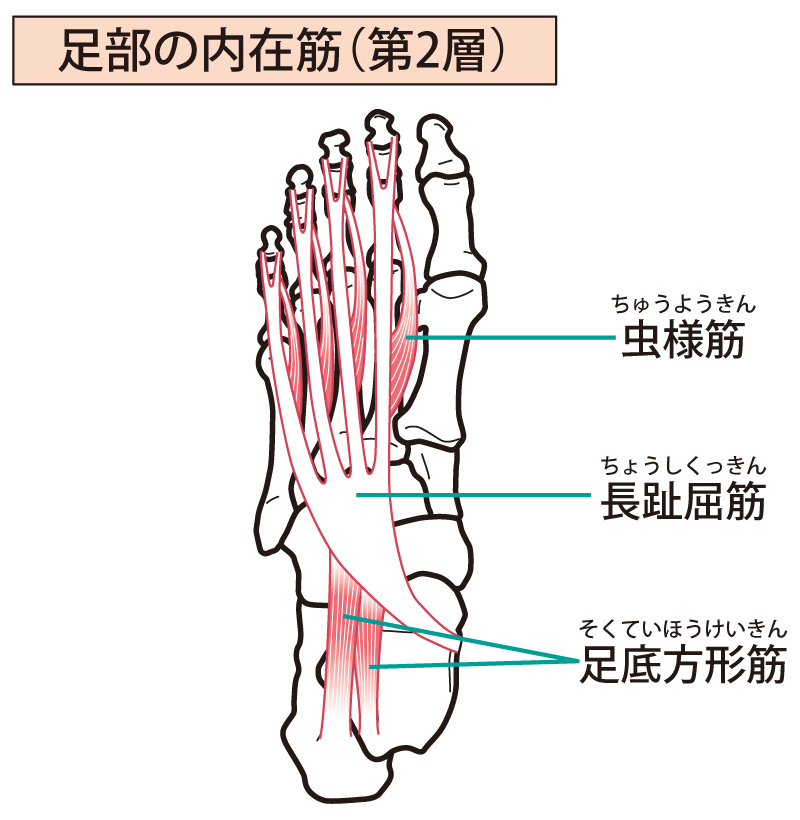

足裏の筋肉第2層…虫様筋、足底方形筋

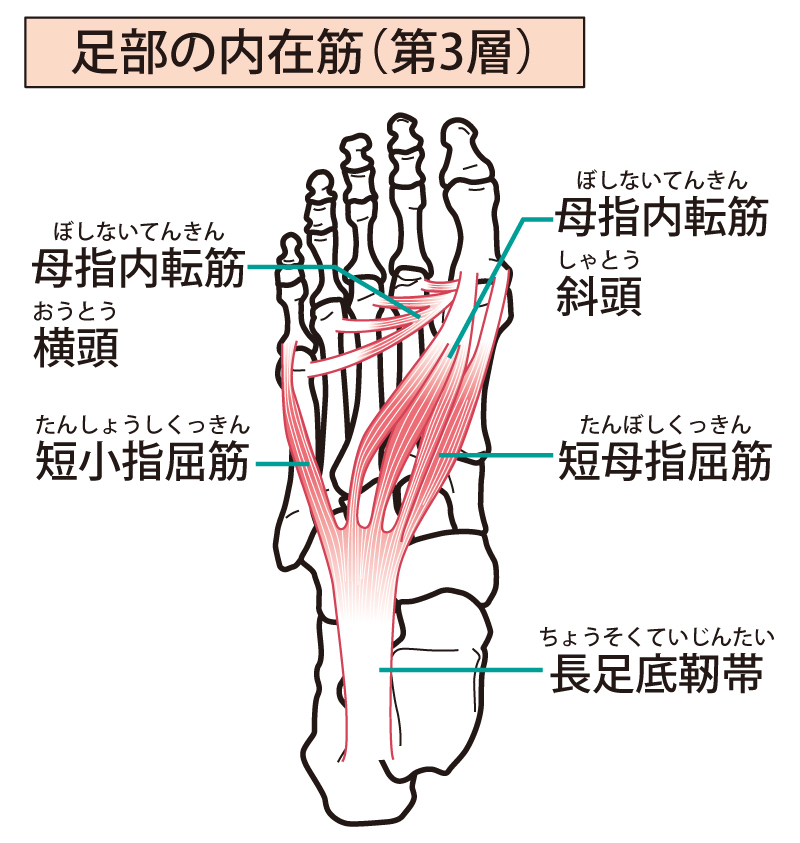

足裏の筋肉第3層…短母趾屈筋、母趾内転筋、短小趾屈筋、小趾対立筋

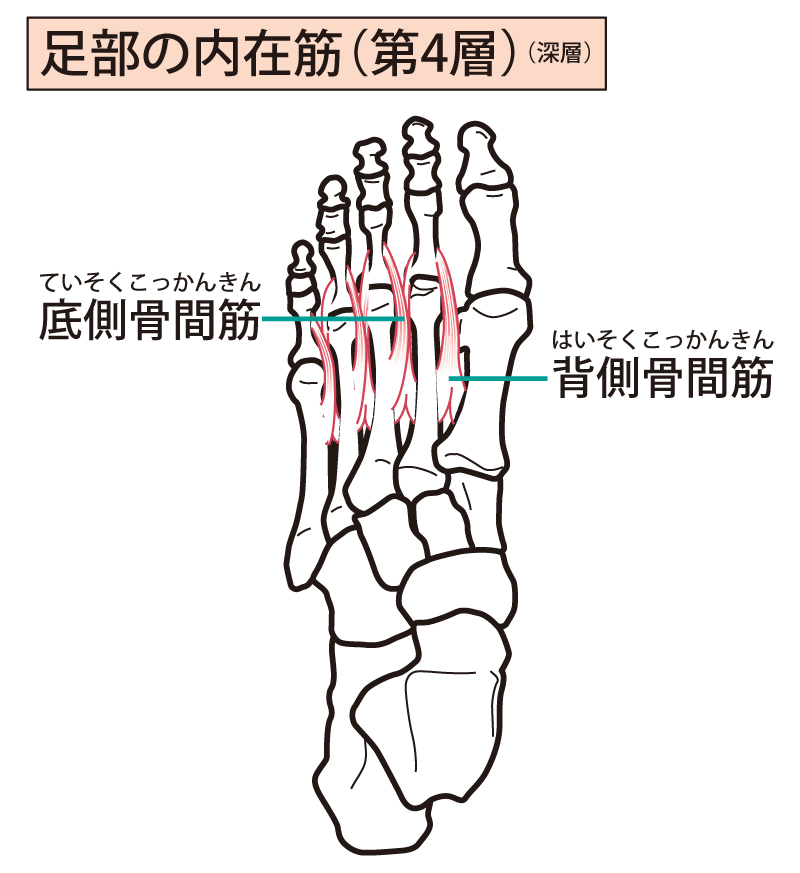

足裏の筋肉第4層…底側骨間筋、背側骨間筋

母趾外転筋(Abductor hallucis)

母趾外転筋は第1層の筋肉です。

起始

踵骨隆起の内側突起、足底腱膜、屈筋支帯

停止

内側種子骨を経由して母趾の基節骨底

作用

・母趾の中足趾節(MTP)関節:底屈、母趾を体中心方向へ外転

・縦足弓の保持

神経支配

内側足底神経(S1、S2)

コメント

手もそうですが、指も関わる筋肉はどうしても複雑になりますね。

母趾外転筋は、母趾(親指)を開いたり、土踏まずを維持してくれている筋肉です。

足の指をチョキしようとして、親指を遠くに伸ばし、その他4指を手前に反らすときにも働いてくれます。

外反母趾では、この筋肉は弱化しています。

そこで、外反母趾の対策として、その弱化を防ぐ必要があります。

トレーニングの方法としては、足裏を地面につけ、さらに親指を地面につけたまま、ほかの4指をそらすという方法があります。

たとえ外反母趾でなくても、しっかりと動かしておきたい筋肉です。

短趾屈筋(Flexor digitorum brevis)

短趾屈筋も第1層ですね。

起始

踵骨隆起の内側結節、足底腱膜

停止

第2~5趾の中足骨底側面

作用

・第2~5趾の中足趾節(MTP)関節、近位趾節間(PIP)関節:底屈

・縦足弓の保持

神経支配

内側足底神経(S1、S2)

コメント

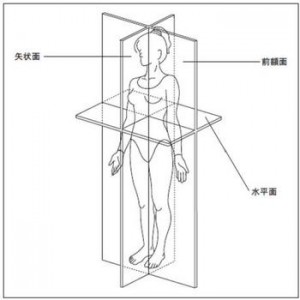

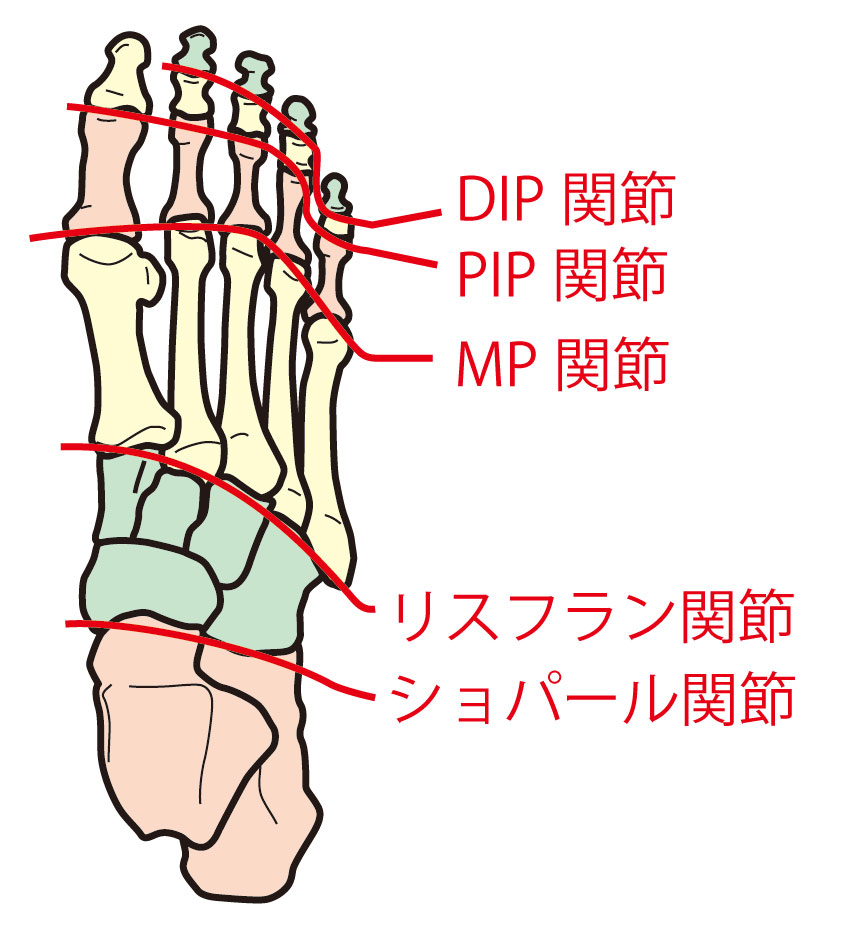

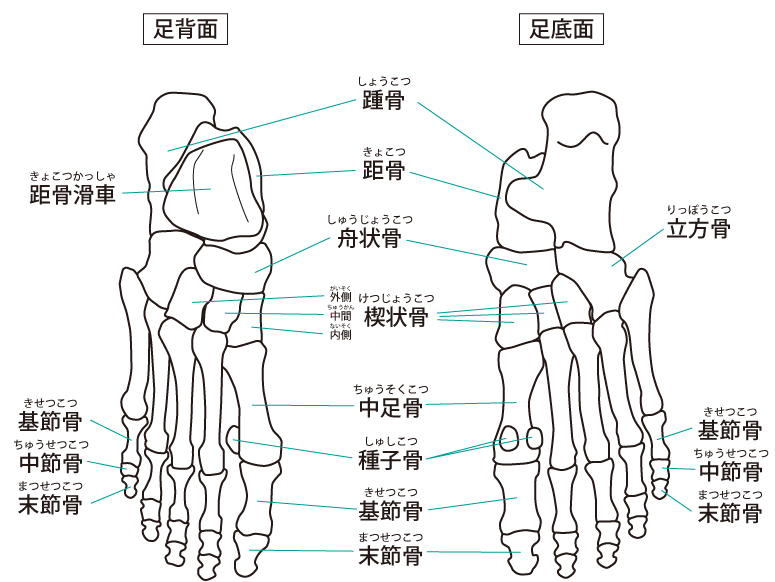

MTPやらPIPやらややこしい関節名が続々出てきてますが、それだけだとどこかわからないと思うので、以下の画像を参考にしてください。

外から見て皮膚から指が分かれているのは、MP(MTP)関節までです。

だから、足の指を動かそうと思うと目に見えるMP関節までを動かそうとしがちです。

しかし、実際には指はリスフラン関節から曲がるし、足の裏全体をグーするように力を入れるなら、ショパール関節にも微妙に加わるわけです。

なので、これらを意識して指を曲げるのかどうかで、指を曲げる感覚というのは全然違ってきます。

短趾屈筋も、足裏のアーチの維持にかかわってくるので、足裏全体を丸めるように「グー」する動きを繰り反し、しっかり使うようにしたいところです。

小趾外転筋(Abductor digiti minimi)

小趾外転筋も第1層です。

起始

踵骨隆起の外側突起と底面、足底腱膜、第5中足骨粗面

停止

小趾の基節骨底

作用

・小趾の中足趾節(MTP)関節:底屈、小趾の外転

・縦足弓の保持

神経支配

外側足底神経(S1~S3)

コメント

骨の名前がわかりやすいように、下に骨の図も用意しました。

下の図ではわかりにくいのですけど、足の小指って不思議な構造で、親指から薬指までは足の土台から指が生えているのですけど、小指だけは外側から後付けされたような構造になっています。

元々の祖先をたどっていくと、もしかしたら4指だった時代があるのかもしれませんね。

そんな小指の強度を補うためか、薬指の付け根と小指の付け根がとがっちり組み合うような骨の構造になっています。

なので、小趾外転筋が第5中足骨粗面を引っ張って動かすという認識はされないようで、起始部に入れられています。

小趾外転筋は、第5中足骨粗面を起始とする部分と、踵骨を起始とする部分が、停止である小趾基節骨の外側底を引っ張り、小趾を外転させることになるのです。

足底方形筋(Quadratus plantae)

足底方形筋は、第2層です。

起始

踵骨隆起底面の内側縁、底側縁

停止

長趾屈筋腱の外側縁

作用

長趾屈筋の張力の補助および張力の方向を少し変える

神経支配

外側足底神経(S1~S3)

コメント

骨格筋は通常骨と骨を結びつけるようにして付着しているのですけど、これに関してはがっつり他の筋肉から伸びる腱に付着しているちょっと変わったタイプです。

長趾屈筋は脛骨の後方真ん中あたりに起始を持つ筋肉で、内くるぶしに向かって筋肉が伸び、足首あたりからは腱を伸ばして内くるぶしの後ろを通り、蔓のように足に巻き付きながら足の指の先のほうに停止しています。

腱の部分が長い上に経路が複雑なので、体勢によっては緩みが出たりするんでしょうね。

その緩みを引っ張ることでなくし、長趾屈筋の力をきちんと停止部まで伝達させる手助けをしているのが足底方形筋です。

冒頭の図では、2本の筋肉のように描かれていますが、実際にスペースがあり、それによって長足底靭帯という靭帯の通り道を避けるような感じになっています。

「方形」は四角形を示しているのですが、その名前の通り、他の筋肉に比べたらまあまあ四角形に近い形をしています。

第1~4虫様筋(lumbricals)

虫様筋も第2層です。

起始

長趾屈筋腱の内側縁

停止

第2~5趾の趾背腱膜

作用

・第2~5趾の中足趾節(MTP)関節:底屈

・第2~5趾の近位趾節間(PIP)関節、遠位趾節間(DIP)関節:背屈

・開いた趾を閉じる(第2~5趾を母趾側に内転させる。)

神経支配

・第1虫様筋:内側足底神経(S1~S3)

・第2~4虫様筋:外側足底神経(S1~S3)

※個体による変異が多いらしいです。

コメント

虫様筋という名前は、おそらく形が虫のように(ミミズみたい)に見えることから、「虫」の「様」な「筋肉」ということで名付けられたのでしょう。

足底方形筋も長趾屈筋腱に付着していましたが、虫様筋も付着しています。

個体によって付着の変異が激しいらしいので、想像でしかありませんが、親指に向かって他

の4指を近づける、足の指を閉じる働きがメインになってくるのではないかと思います。

長趾屈筋腱についているところから、歩くときの足の指の方向の安定やMTP関節から折れ曲がった際の安定に作用しているのではないかと思います。

短母趾屈筋(Flexor hallucis brevis)

短母趾屈筋は第3層です。

起始

内側楔状骨、中間楔状骨、外側楔状骨、底側踵立方靭帯

停止

・内側頭:内側種子骨を経由して母趾の基節骨底

・外側頭:外側種子骨を経由して母趾の基節骨底

作用

・母趾の中足趾節(MTP)関節:底屈

・縦足弓の保持

神経支配

・内側頭:内側足底神経(S1、S2)

・外側頭:外側足底神経(S1、S2)

コメント

起始部のほうはうじゃうじゃしていて、どこに付着しているのかわかりづらいです。

長足底靭帯を起始とするものがあったり、後脛骨筋の腱を起始とするものもあったり様々です。

ちなみに、名前に入っている「短」はまさに短いことをあらわしています。

手も足も共通していえることですが、名前に「短」がつくと、付着が手足の中で完結してます。

逆に「長」がつくと、手首や足首を超えて付着しています。

停止部は第1基節骨の底面の両端を包み込むように付着しています。

足の親指は歩く際の体重移動の終着点になったりと人間の生活にとって重要な役割を果たすので、短母趾屈筋もその役割は重要だといえるでしょう。

母趾内転筋(Adductor hallucis)

母趾内転筋も第3層です。

起始

・斜頭(oblique head):第2~4中足骨底、立方骨、外側楔状骨

・横頭(transverse head):第3~5趾の中足趾節(MTP)関節、深横中足靭帯

停止

両頭の腱が合体し外側種子骨を経由して母趾の基節骨底

作用

・母趾の中足趾節(MTP)関節:底屈、内転

・横足弓の保持(横頭)

・斜頭によって縦足弓の保持

神経支配

外側足底神経、深枝(S2、S3)

コメント

手もそうですが、基本的には指はそれぞれ中心に向かって(踵方向)に曲がるようになっていますね。

おそらく、そのほうが小さなものもつかみやすかったんだと思います。

まあ足の指に関しては「物をつかむ」という機能は、二足歩行で不要になり、とうの昔に切り捨てられてしまいましたけど。

短小趾屈筋(Flexor digiti minimi brevis)

短小趾屈筋も第3層です。

起始

第5中足骨底、長足底靭帯

停止

小趾の基節骨底

作用

・小趾の中足趾節(MTP)関節:底屈

神経支配

外側足底神経、浅枝(S2、S3)

コメント

名前に「短」がつかず、「小趾屈筋」と呼ぶ場合もあるようです。

小趾対立筋

小趾対立筋も第3層です。

起始

長足底靭帯、足底にある長腓骨筋の足底腱鞘

停止

第5中足骨

作用

第5中足骨を底側および内側にわずかに引く

神経支配

外側足底神経(S1、S2)

コメント

この筋肉は、資料によっては取り上げない場合もあるようです。

小趾外転筋として扱われたりと、なんともかわいそうな筋です。

足裏には、土踏まずのような縦のアーチだけでなく、横にもアーチがあります。

付着を見ると、その横アーチの形成を手伝っているのでしょうか

第1~3底側骨間筋

これは第4層になります。

起始

第3~5中足骨の内側縁

停止

第3~5趾の基節骨底内側、第3~5趾の趾背腱膜

作用

・第3~5趾の中足趾節(MTP)関節:底屈

・第3~5趾の近位趾節間(PIP)関節、遠位趾節間(DIP)関節:背屈

・開いた足の指を閉じる(第3~5趾を第2趾側に内転させる。)

神経支配

外側足底神経(S2、S3)

コメント

「骨間筋」という名前の通り、まさに足の指の骨の間をつなぐ筋肉です。

「底側」なので、足裏側になりますね。

第1~4背側骨間筋

これも第4層です。

起始

二頭に分かれ第1~5中足骨のお互いに向かい合った面

停止

・第1背側骨間筋:第2趾の基節骨底内側、第2趾の趾背腱膜

・第2~4背側骨間筋:第2~4の趾基節骨底内側、第2~4趾の趾背腱膜

作用

・第2~4趾の中足趾節(MTP)関節:底屈

・第2~4趾の近位趾節間(PIP)関節、遠位趾節間(DIP)関節:背屈

・趾を広げる(第3、4趾を第2趾から外転させる)

神経支配

外側足底神経(S2、S3)

コメント

「背側」つまり甲側の骨間筋です。

趾を広げる以外の作用は底側の骨間筋と同じ作用です。

こうしてみると、親指と他の4指は別行動をとりやすいことがわかりますね。

足底筋群全体についてのコメント

足底について、一番大きな特徴といえるのが、「平らではない」ということです。

足裏には縦アーチと横アーチがあり、土踏まずに代表される空間をつくっています。

この空間と足底筋群が伸ばされることで衝撃に対して力の逃げ場をつくり、衝撃を和らげています。

足裏が平らだと、衝撃の逃げ場がなく、全身に衝撃が走ります。

そして、大きなアーチの集まりである土踏まずが、足裏の内側に形成されていることから衝撃は内側のほうが大きいことが想定されていると考えられます。

なので、足裏の体重の乗り方も、それに合わせて内側に多く乗っているのが通常運行になるでしょう。

また、足底の筋肉は伸ばされて張力がかかります。

そして、その張力を感知することをはじめとしたさまざまなセンサーが情報を受け取ることで、骨の積み木がどれくらい適切に積みあがっているかを認識することができるのです。

これらが冒頭で触れた話ですね。

あと、足底筋群で注目してもらいたいのが、足の指の先端に付着する筋肉が1つもないということです。

足の指を動かすにあたってはほとんどがMTP関節に関わるものです。

逆にいえば、MTP関節の動きが悪いということは足の指にとって相当酷な状態になることが想像できますね。

そして現実は、このMTP関節の動きが悪い人は多いです。

それどころか、動かそうとすると痛みを感じる人がいるくらいです。

昔は草履の鼻緒を指で挟むような使い方をするように、足指を自然と使っていました。

しかし、靴が主流になった現代の生活では、足の指をあえて使わなくても生活できてしまいます。

そのため、足指の動きが悪くなってしまうのです。

足指を動かす筋肉は、このページで見てきたように足裏全体の筋肉です。

なので、柔らかい足裏と、動きやすい足の指の関節を保つために、積極的に足の指は動かしてあげる必要があります。

普段から「意識的」に動かすようにしたいですね。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。