肩甲骨について、テレビなどでも取り上げられるようになったからか、肩甲骨を寄せなかければならないということについて、知っている人も増えてきているように感じます。

しかし、「肩甲骨を寄せる」ということに意識が向きすぎて、とにかく肩甲骨を寄せようとしすぎて、肩甲骨を寄せる本来の目的から逸脱している例が多く見られます。

以前の書いた記事では、主に、ベンチプレス時に肩甲骨を寄せる理由について書いたものがあります。

<参考>

この記事では、肩甲骨を寄せてベンチに密着させることで、バーベルの重量をベンチに移すことで、身体にかかる負荷を軽減させることを主眼に書かれています。

これは、ベンチプレスという特殊な状況を踏まえての肩甲骨を寄せる理由です。

それよりも一般的なのは、この過去の記事にもほんの少しだけ記載している、「背中の力が入り、背中の筋肉が腕の重さを支えてくれる」という点です。

今回は、この点について掘り下げてお伝えしたいと思います。

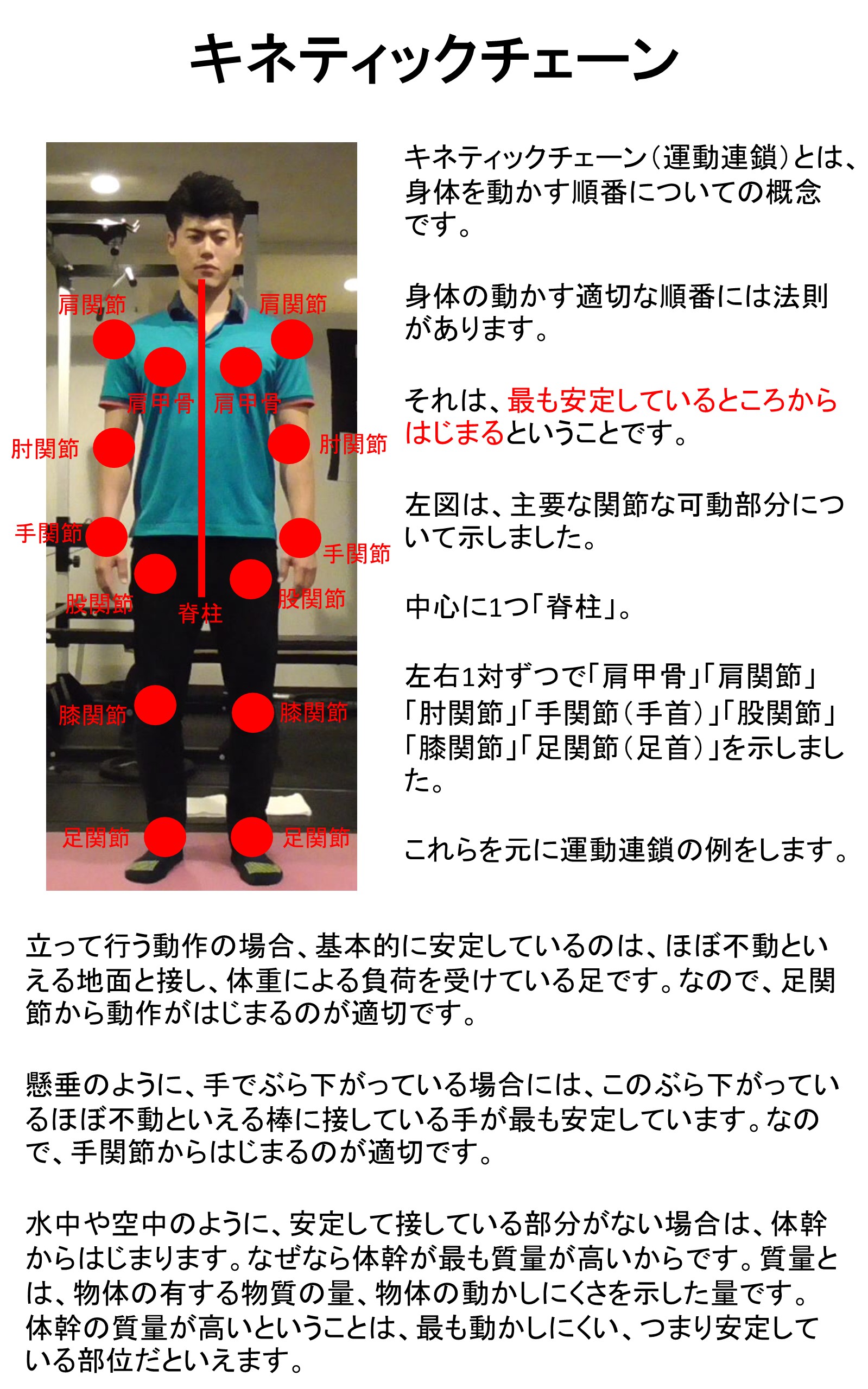

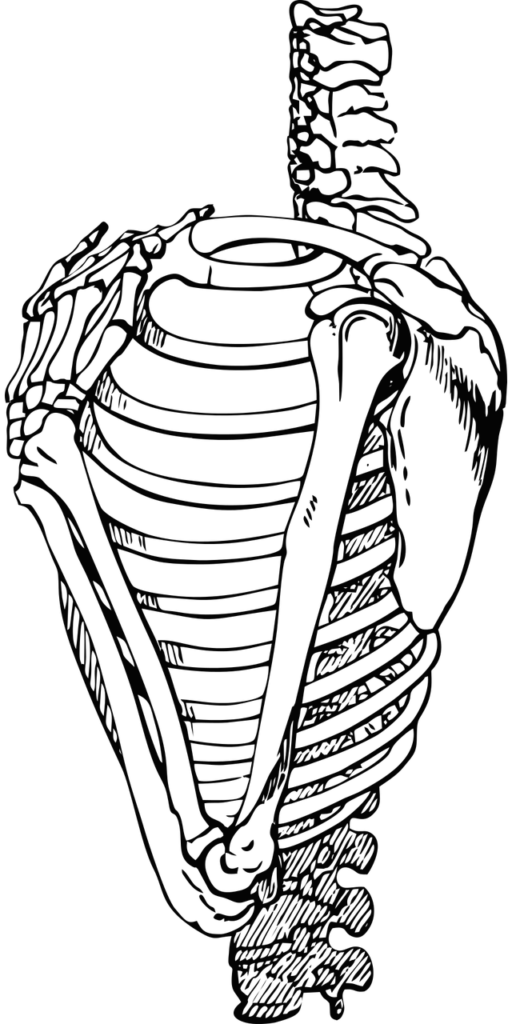

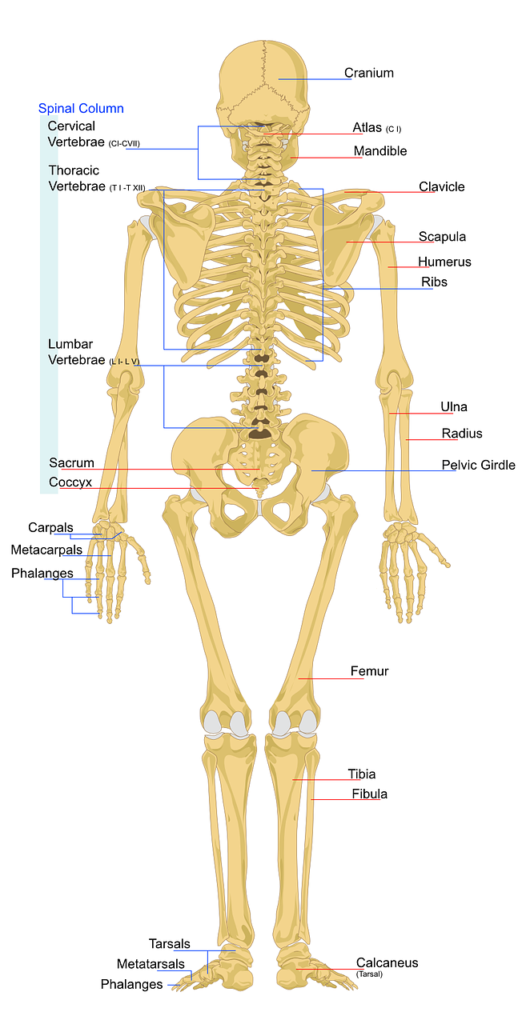

そもそも、肩甲骨は肋骨の外側(後側)に浮遊するように位置しています。

なので、「肩甲骨は浮遊骨」なんて言われたりします。

腕の骨はこの肩甲骨に繋がっているので、肩甲骨が浮遊していることによって、比較的大きく動かすことができています。

逆にいえば、それだけ安定性がない骨であるといえます。

安定性を確保するために、筋肉によりつなぎ止められています。

では、どこにつなぎとめられているかというと、身体の柱となる体幹、もっといえば、背骨なのです。

背骨につなぎとめられているからこそ、手に重いダンベルを持ったとしても、ダンベルの重さが背中の筋肉を通して背骨にかかります。

そうでなければ、とても重いダンベルなんて持てません。

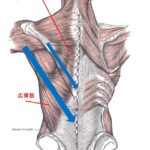

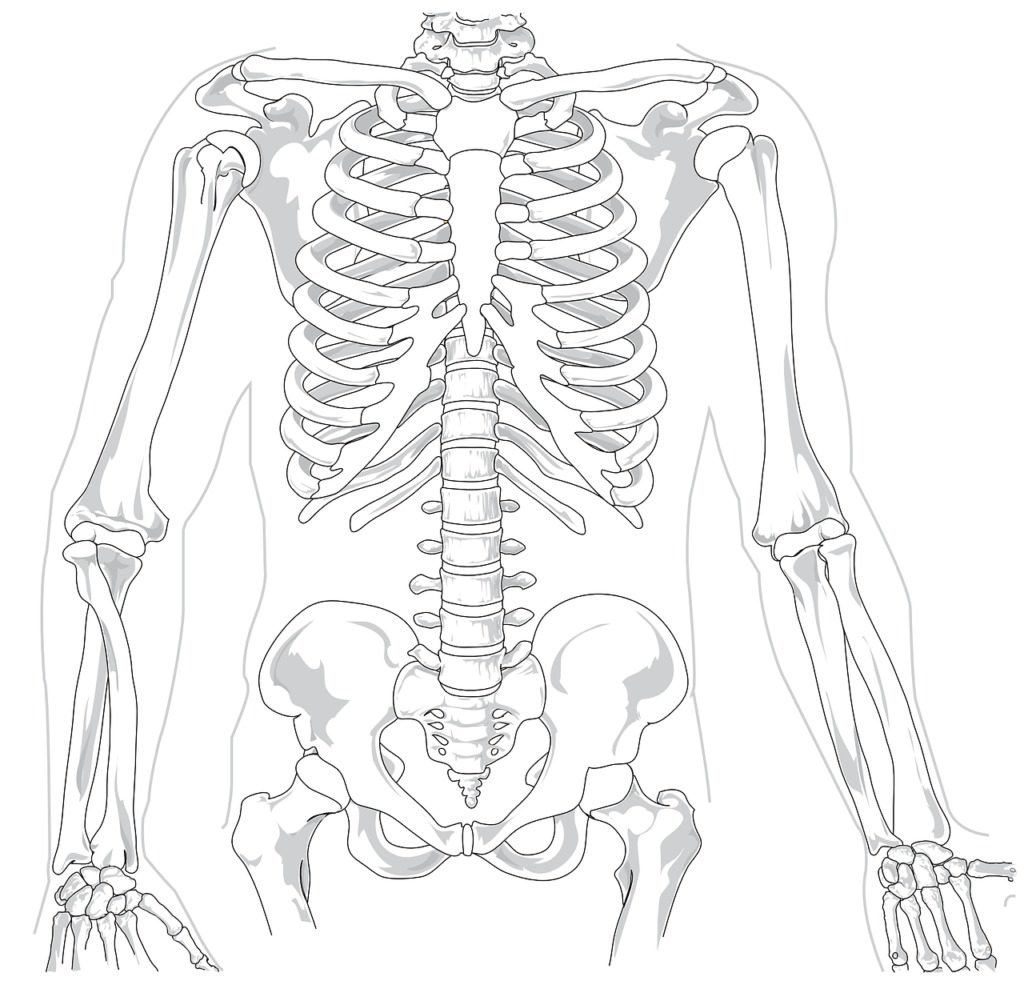

これらを踏まえた上で、背中の筋肉を見てみましょう。

背中の筋肉の多くが、肩甲骨や腕と背骨をつなぐように付着しているのが見てとれます。

つまり、肩甲骨を寄せることの意味というのは、これらの背中の筋肉に力を発揮させ、肩甲骨・腕を背骨により強力につなぎとめることにあるのです。

であるならば、「肩甲骨を寄せる」上で重要なのは、どれだけ肩甲骨を寄せられるかではなく、どれだけ背中の力を入れられるか、どれだけ肩甲骨・腕を背骨に連結できるかにあります。

そのような理解の上でもう一度背中の筋肉をみると、背中で最も強力な筋肉である広背筋や、背面に大きく展開する僧帽筋の下部は、上腕を肩甲骨ごと背骨に近づけるとともに下方に向かわせる という働きをするのがわかります。

という働きをするのがわかります。

また、人間が二本脚で立ち、重力方向が頭から足に向かう以上、できるだけ低い位置に連結したほうが、重心が低くなり、安定感が増します。

よって、肩甲骨・腕を背骨に強く連結させるためには、肩甲骨を寄せるとともに、下げる必要があります。

ちなみに、強力な広背筋がこのような方向で付着している1番の理由は「四足歩行の名残」でしょう。

四足歩行で前方に進むためには、腕(前足)を後方に動かす必要があるためです。

四足歩行の哺乳類の広背筋は、頭部から足部に渡って縦方向に向いています。

結果的に人間の場合は広背筋による収縮方向と重力方向が近い状態にあることで、腕の重さ自体を広背筋の収縮に活かすことができています。

<参考>

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。