身体って考えれば考えるほど不思議なものです。

長い時間をかけて、生存するために、環境に適応するように変化していきますからね。

生物が生存するためには、環境に適応するか、環境を破壊しつくりかえるか、あるいはその両方がなければなりません。

人間は両方やってきてますね。

人間が二足歩行に至ったのも、道具を手で扱う必要性からの適応だと考えられます。

また、その道具を使って、今では居住空間の温度を変えたり、生物としてはありえない速度で移動できる車や電車を生み出すことで、環境を作りかえてきました。

さて、生物が環境に適応するのは、必要性があるからです。

基本的には必要性がない限り変化しないことを良しとしているのです。

ちなみに、筋肉を鍛えたら、大きく強くなるのも、適応の1つです。

なので、筋肉を太くするコツは、身体にいかに必要性を感じさせるかにかかっています。

いうなれば、今の身体は長〜い時間をかけて磨き上げられてきた結晶なわけです。

そう思うと、現在の身体の構造には合理的な理由があるはずなのです。

今、僕が気になっているのは、タイトルにもある通り、「なぜ指が5本なのか?」というところです。

物を掴むことについては、2本あれば十分できます。

ただ、指の数が多いほうが、細かい作業もしやすいでしょう。

だったら、6本あっても困りはしないのではないでしょうか。

それにもかかわらず、人間の指は手も足も5本です。

たまに6本の人が話題になったりしてますけどね。

ほかの動物はどうかというと、

人と同じく5本あるのは、クマやネズミ、犬、狼、きつね、猫などです。

鹿やイノシシは4本。

鳥類でもニワトリの足は4本です。

牛、羊、豚は2本。

実は、ダチョウは同じ鳥類でもニワトリと違って足は2本です。

馬はなんと1本です。

馬は物を掴む必要がないし、敵から逃げるために早く走れたほうがいいので、1本あれば十分なのはわかります。

前足と後足で本数が違う動物もいます。

ハムスターやリス、カエルなんかは前足4本、後足5本です。

動物の指の数を調べてわかったのは、指の数は多くても5本指までなのです。

なぜ5本までなのか?

結構色々な学者が研究しているようなのですが、解明には至っていないのが現状のようです。

はるか昔には、7本指や8本指あった種も存在したようですが、淘汰されてしまったようですね。

いろんな進化、変異の過程があって、生き残っているのが我々です。

なので、指の数が5本より多いと、なんらかのデメリットがあったのでしょう。

僕が個人的に思うのは、指が増えることによるメリットと、指をコントロールする負担が、指が6本以上になると割に合わなくなるのではないかということです。

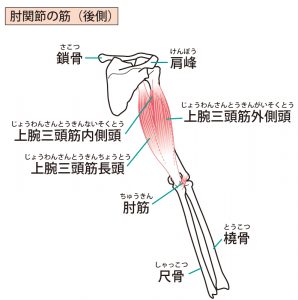

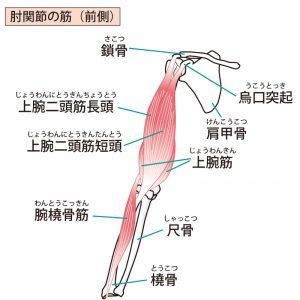

指は細かい作業をするため、運動単位の神経支配比が小さいと考えられます。

運動単位とは、1つの運動神経とそれに支配されるすべての筋繊維のことをいいます。

1つの運動神経が20本程度の筋繊維を支配している場合もあれば、2000本もの筋繊維を支配している場合もあります。

この1つの運動神経がどれだけの筋繊維を支配しているかの比率を神経支配比というのです。

ちなみに、神経支配比が大きな運動単位をサイズの大きな運動単位といい、逆に小さな運動単位をサイズの小さな運動単位と呼びます。

サイズが大きいほど大きな力を発揮できるし、サイズが小さいほど繊細な力のコントロールができます。

サイズが小さいということは、身体を動かすために、多くの運動単位が必要になる、つまり多くの運動神経が必要になります。

なので、指が5本までなのは、運動神経を制御するのが大変だったからじゃないかと僕は思っています。

5本以上増やしても、物の握りやすさや掴みやすさに比べて、制御の大変さの割合のほうが大きすぎるようになっていたのかもしれません。

指の数が増えるメリットと、制御の大変さのバランスをとれるのが5本だったのでしょう、

かね?(笑)

はっきりした答えが出せなくて申し訳ないですが、いろんなことはこのように仮説を立てて検証することで理解されてきた側面もあります。

もちろん、変化はいまだに続いているので、これから何千年何万年経ったときには、指の数が増えたり、あるいは減ったりすることがあるのかもしれません。

構造の理由がわかれば、身体の使い方を改善するヒントになるかもしれないので、たまにこんなこと考えたりしてしまいます。

もし指が5本の理由知ってたらぜひ教えてください。

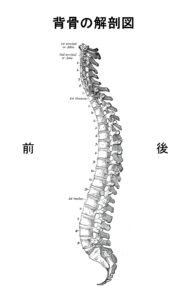

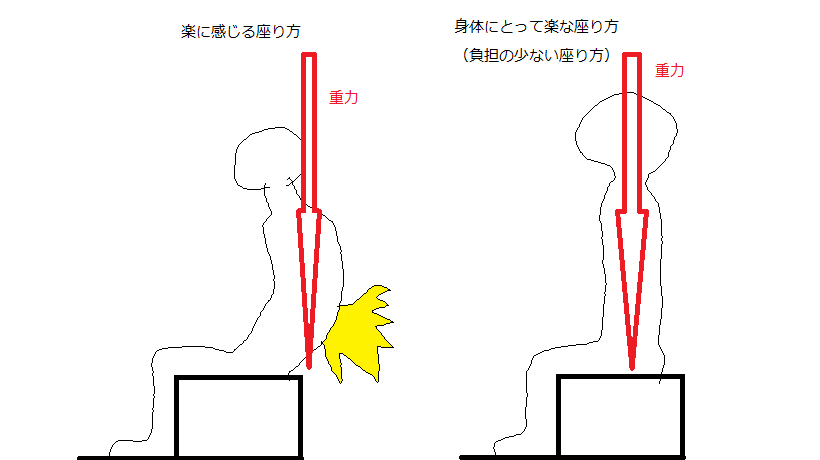

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。