デッドリフトのときに、思い切り床を踏んでいませんか?

僕も、以前は挙上するバーベルが重くなればなるほど、床を思い切り蹴るくらいの気持ちで床を踏みつけていました。

しかし、その床を踏むという行為自体が、腰に負担をかけてしまうことに気づいたのです。

それに気づいたのは、腰痛になってしまい、改善していく過程でデッドリフトを行なっているときでした。

腰痛状態なので、腰に強く負担がかかると痛みが走り、とてもじゃないけど、デッドリフトできない状態です。

ただ、そういう状態だからこそ、フォーム改善の新たな気づきを得られるチャンスがあります。

そのように、腰痛のときにデッドリフトを行うと、腰が痛いときと痛くないときがあったんです。

腰が痛いときに、腰部に負担が強くかかるようなフォームでやると、もちろん腰に激痛が走ります。

逆に、腰に負担が少ないフォームで行えば、意外と痛みが出ないんですね。

痛みを負担の目安にしながら行っていると、違いがだんだんわかってきます。

僕が気づいた違いが、デッドリフトを行うときに、床を踏んでいるかいないかだったのです。

床を踏んだほうが、「力が入っている」という感覚があるものの、腰は痛いし、重いものは挙がりません。

一方、床を踏んでいないときには、なぜか痛みをそれほど感じなかったのです。

しかも、そこそこ重い重量でも持つことができます。

なぜそのような違いが生まれるのか考えた結果、そもそも、デッドリフトにおいて床を踏む必要がなかったことに気づいたのです。

今回は、なぜデッドリフトで床を踏む必要がないか、また、僕がジャッキ作用と呼んでいる身体動作についてお伝えします。

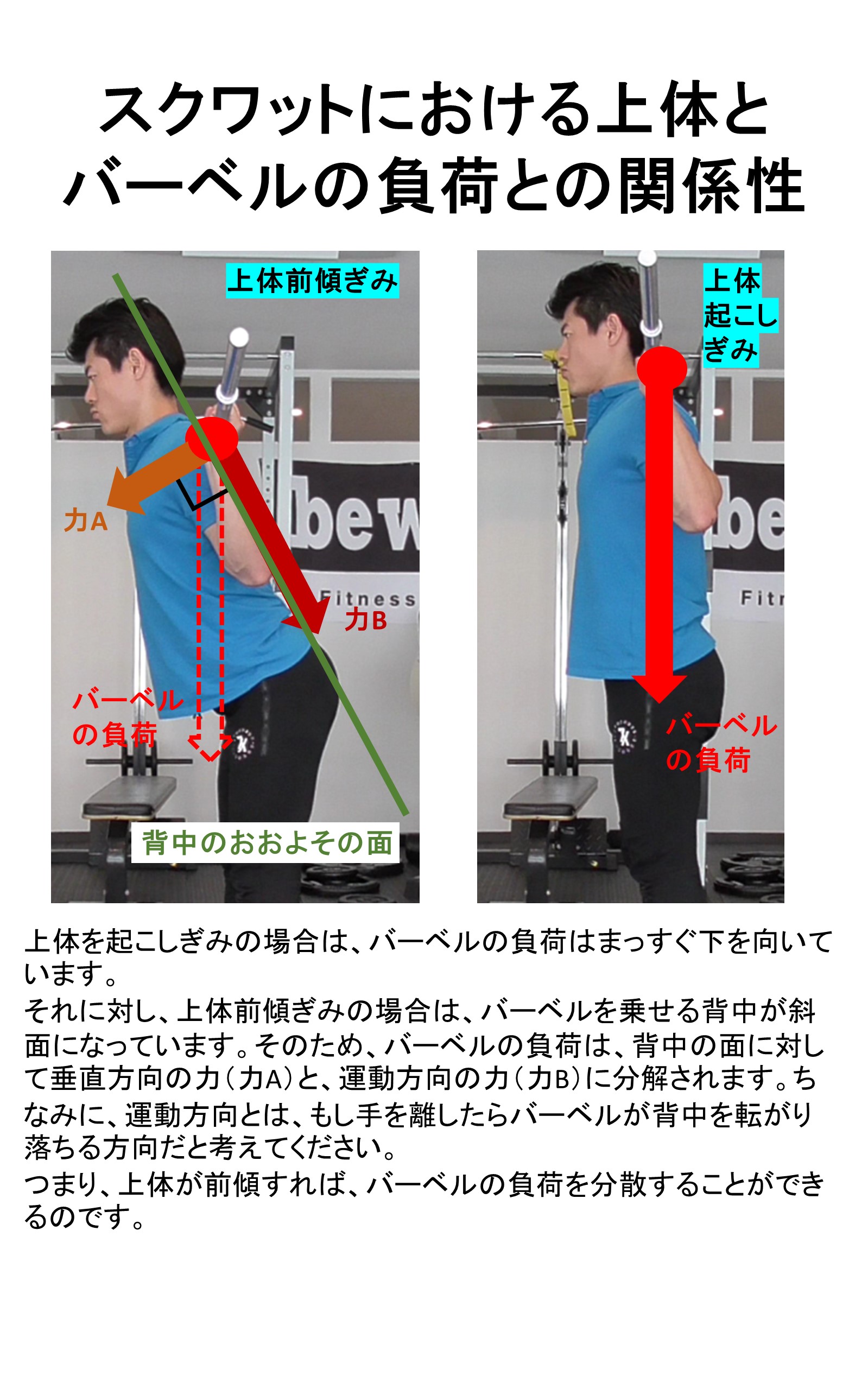

まずは、なぜ床を踏む必要がないかというと、デッドリフトは両足を地面に常に置いたまま行うので、バーベルを持ち上げる力は、体重とバーベルの重さ分の上方に向かう力を得る必要があります。

そして、その力は、バーベルを地面から少しでも持ち上げることができた時点で、重力の反作用という形で得ることができます。

ただし、バーベルを支える身体が耐えきれなかった場合、バーベルが持ち上がらなくなってしまいます。

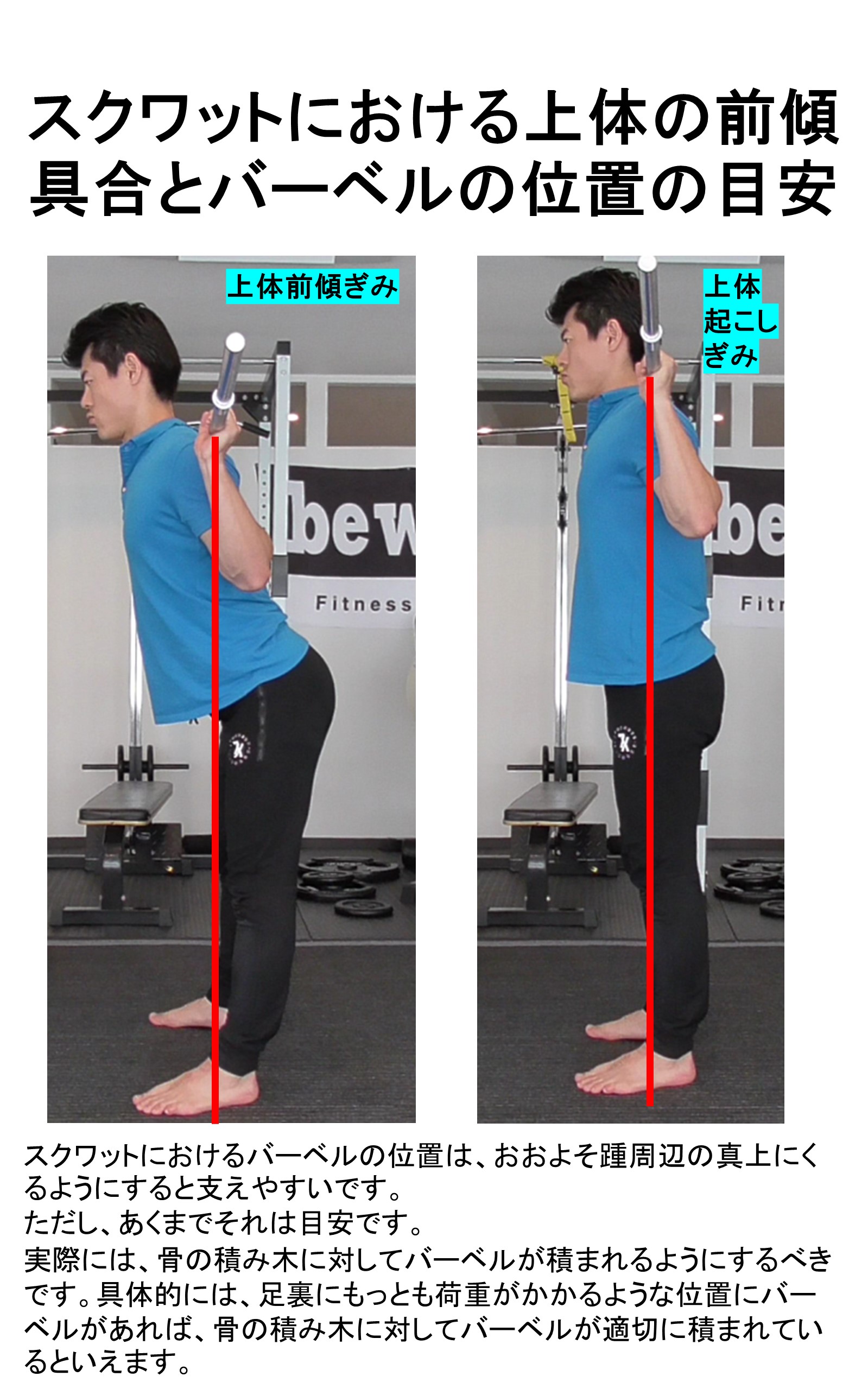

できるだけ、バーベルの重さに対して身体が耐えるためには、できるだけ身体の柱となる骨を有効活用する必要があります。

いうなれば、骨の積み木を適切にできるだけ積み上げたまま動作することが必要になっていきます。

そして、適切に積まれているかどうかは、足裏の感覚で判断することができます。

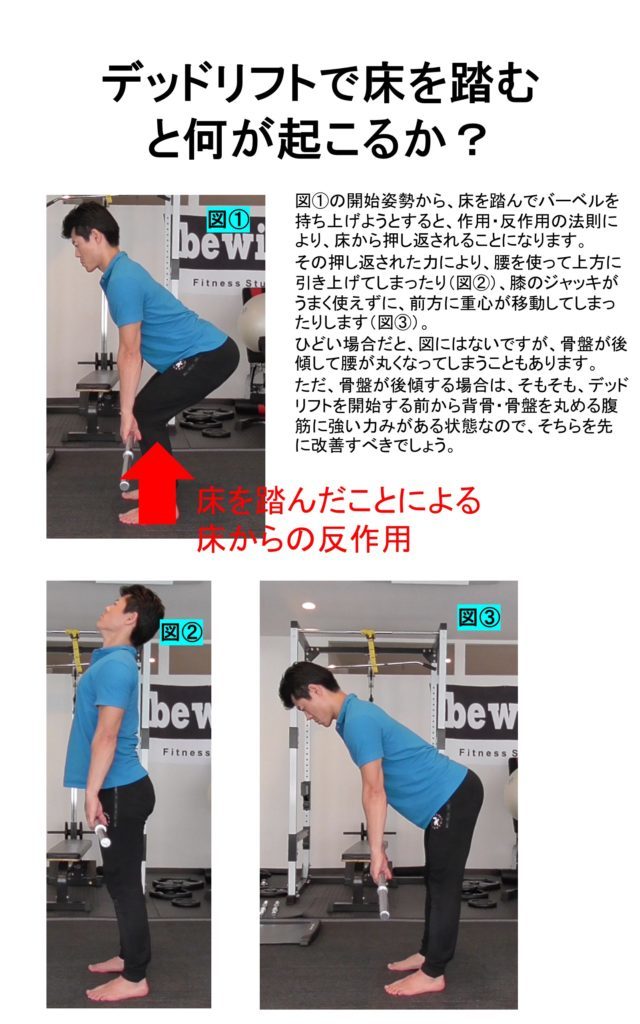

では、床を踏むことで何が起こるのでしょうか?

実は、床を踏むことで、バーベルを持ち上げるために必要な力以上の力が地面に対して加えられることになり、この余分な力が骨の積み木、つまりフォームを崩してしまう力となってしますのです。

そこで、床を踏まずに、骨の積み木を崩さずに、バーベルを地面から持ち上げる身体の使い方が必要になってきます。

それがジャッキ作用なのです。

ジャッキ作用については、ベンチプレスで肘のジャッキ作用についてお伝えしました。

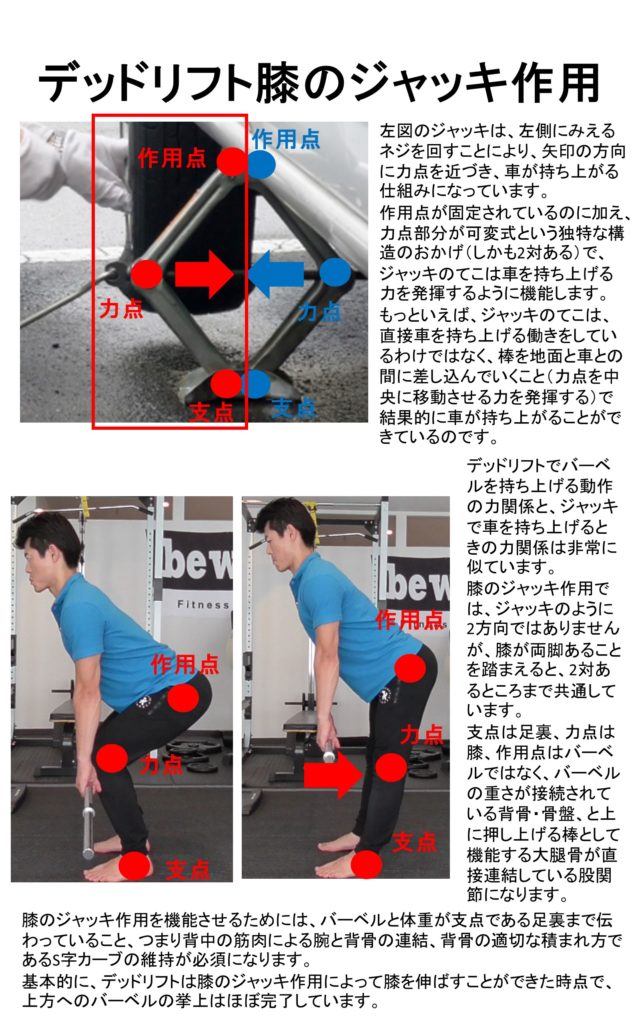

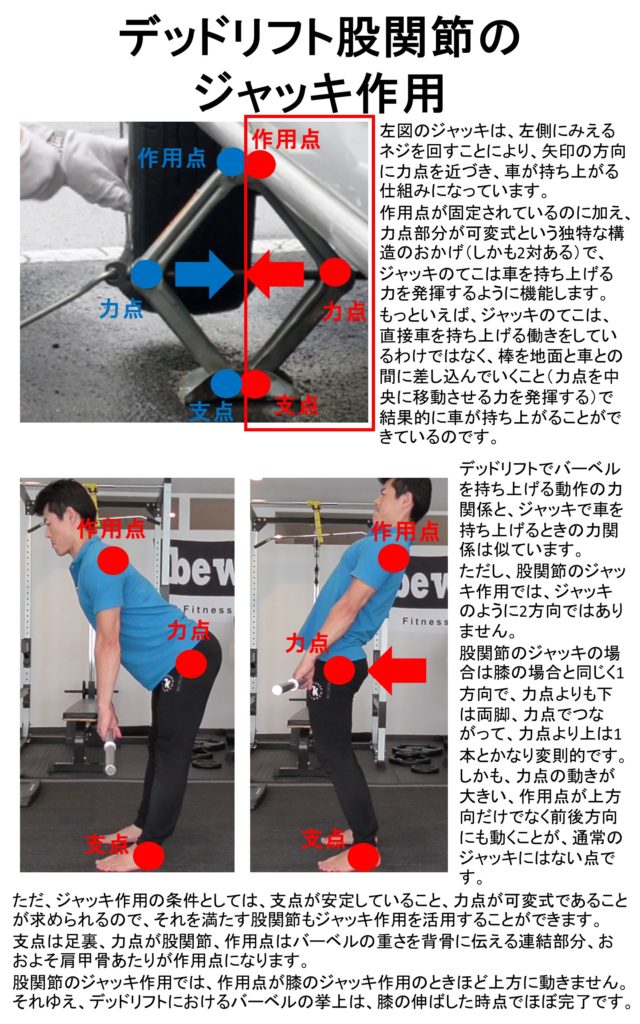

デッドリフトでは、膝と股関節という2つのジャッキ作用を利用することができます。

ジャッキ作用は、力点部分が可動するという変則的なてこを利用することで、少ない力で重い車を持ち上げるジャッキの力関係を応用した身体の使い方です。

画像の説明文にもある通り、デッドリフトでは、膝のジャッキ作用でバーベルを持ち上げた時点で、上方へのバーベルの挙上はほぼ完了です。

つまり、バーベルを持ったまま膝を伸ばして静止することができれば、デッドリフトはできたも同然です。

膝が伸びれば、次は股関節のジャッキ作用によって、立位の姿勢に移行します。

このように、デッドリフトは2つのジャッキ作用を活用することで、床を踏まずにバーベルを挙上することができます。

膝と股関節を同時に伸展、伸ばそうとすると、ジャッキ作用がうまく活用しづらいです。

というのは、股関節のジャッキ作用の際に、膝を伸ばした脚全体が、ジャッキの力点より下側部分の棒の役割を果たすからです。

ジャッキ作用を中心にみると、デッドリフトは、膝を伸ばす動作と、立位に移行する動作は分けて動くべきだと考えます。

実際にジャッキ作用を活用してデッドリフトを行ってみると、骨で押し上げる感覚というのが理解してもらえるでしょう。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。