スクワットでは、バーベルを担ぐことで重心が高くなるので、どうしてもデッドリフト以上に床を踏もうとしてしまいます。

しかし、デッドリフトでもベンチプレスでもそうでしたが、床を踏もうとしたり、バーベルを押そうとしたりしてもうまくいきません。

スクワットは、両足を地面に置いたまま行うトレーニングで、動作はしゃがんで立ち上がるという動作です。

この立ち上がるがポイントなのですが、地面から身体を浮かせることではなく、立った姿勢に移行するのが最終地点なのです。

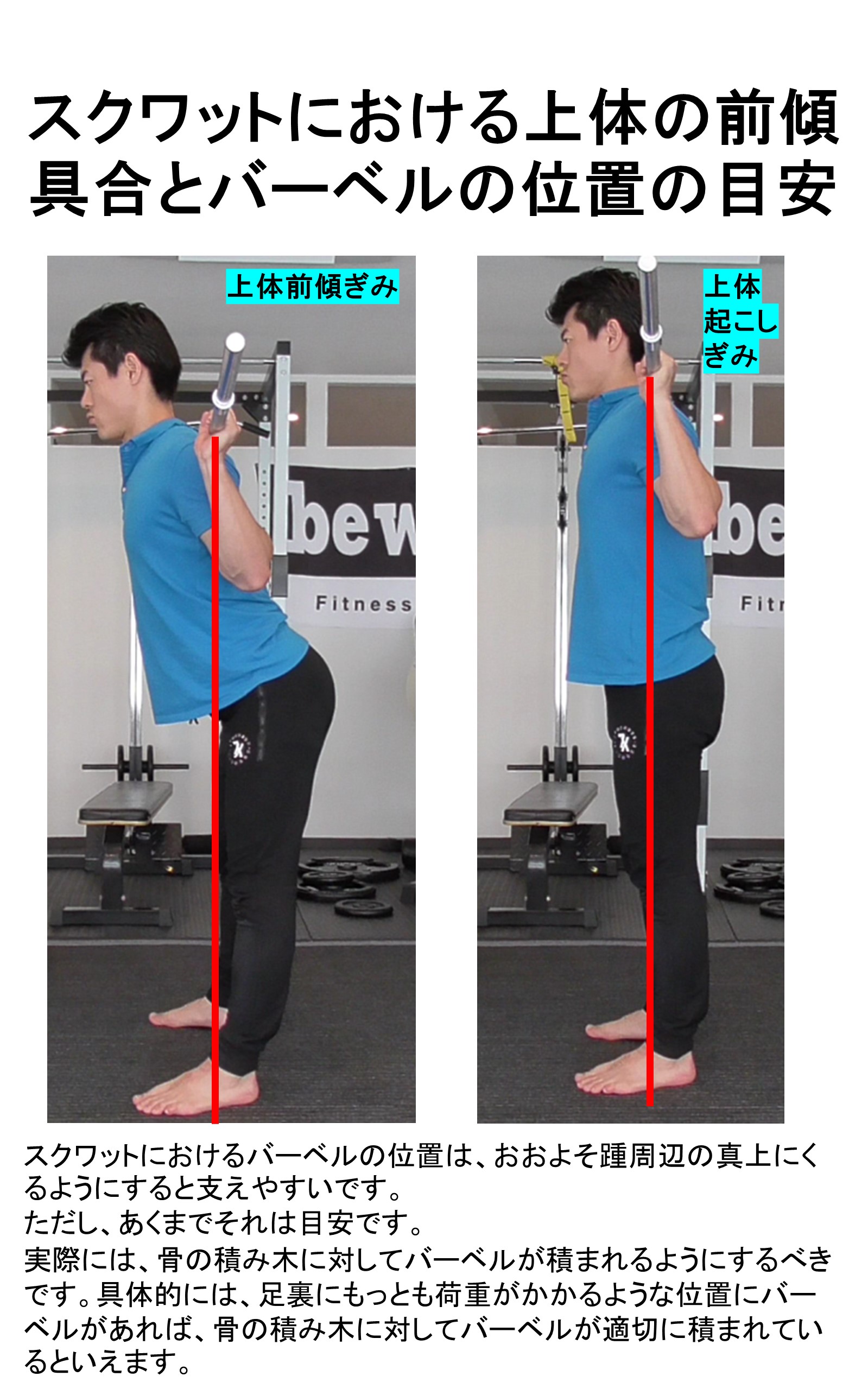

つまり、バーベルをラックから外してバーベルを担いだ時点で、バーベルと体重を足した荷重が常に足裏にかかっているということなのです。

足裏に荷重がかかっているということは、地面に対してバーベルと体重を足した荷重分の力を加えており、その反作用として、地面から同じだけの力を受けているということです。

なので、その反作用を活かしながら動作することで、身体にかかる負担を最小限にして動作することができます。

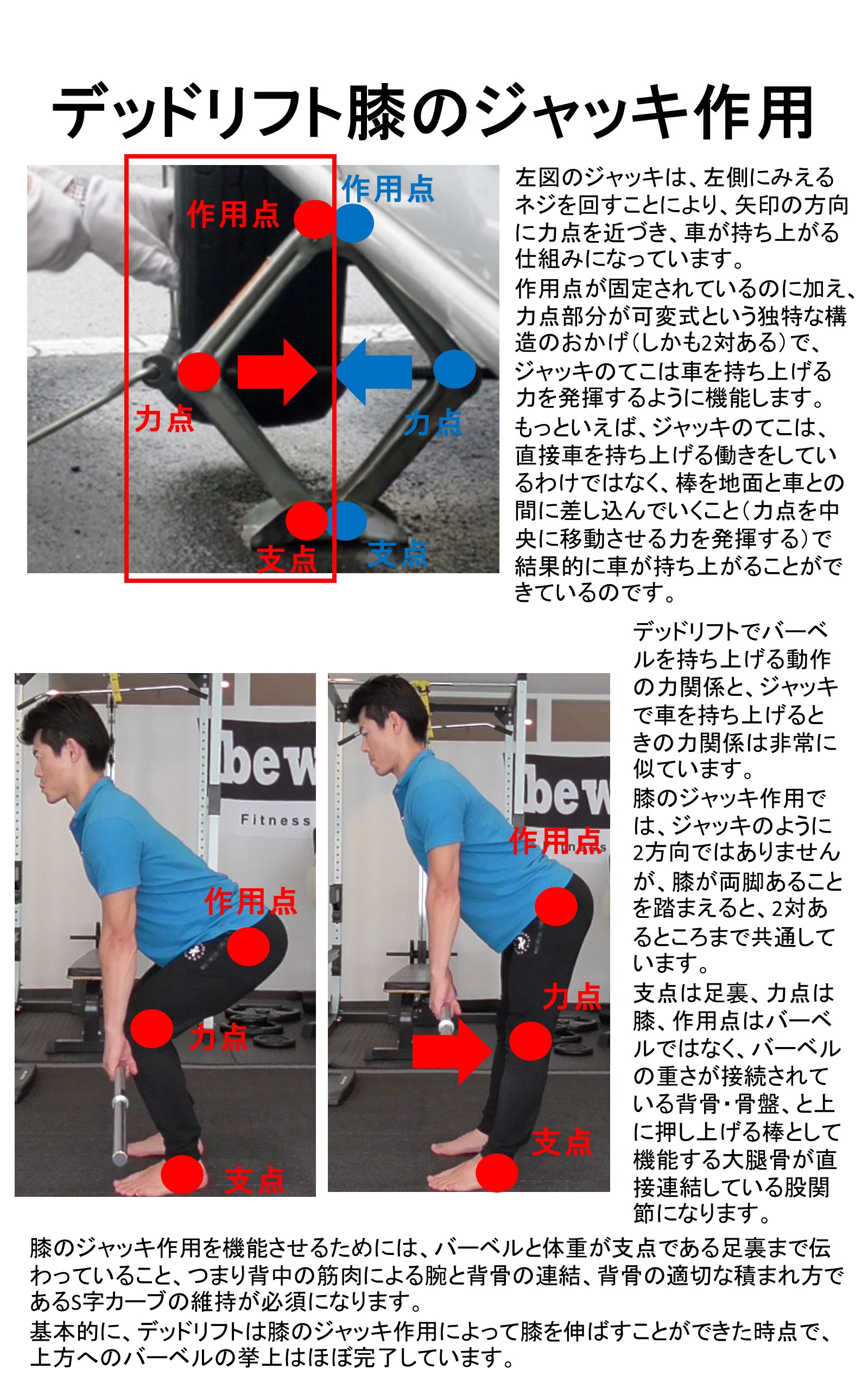

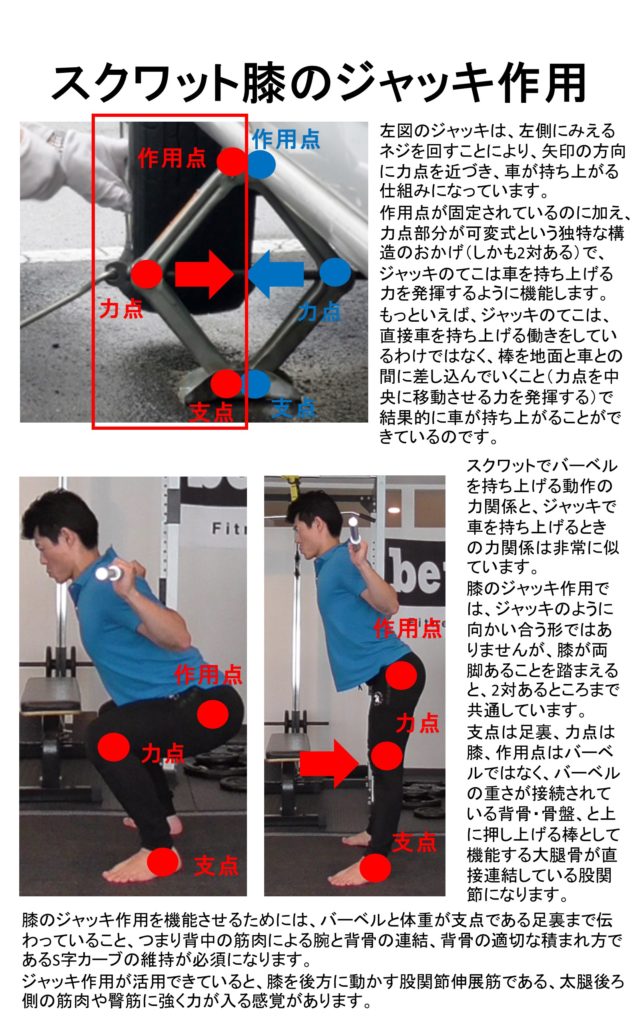

その反作用を活かす動作法がジャッキ作用なのです。

ジャッキ作用については、すでにベンチプレスやデッドリフトに関連してお伝えしているので、詳細な説明はそちらを参考にしてください。

この記事では、スクワットにおいて、ジャッキ作用を活用すると、どのような感覚が得られるか、また、床を踏んで立ち上がろうとすると、どういったことが起こりやすいかということについてお伝えします。

スクワットにおいて、ジャッキ作用を活用しようとするなら、床を踏もうとするのではなく、上体の傾きを変化させることなく、膝を後方に押し出すという意識が必要です。

これで何が変わるのかというと、メインで動作に活用される筋肉、関節が変わるということです。

突然ですが、あなたはスクワットをしていて、下半身のどこに1番力が入っていると感じますか?

おそらく、太腿の前側に強く力が入っているのを感じられるのではないでしょうか?

太腿の前側の筋肉は主に膝を伸ばす筋肉なので、もちろん、スクワットをするときに力が入ります。

ただ、これは、スクワットをすれば意識しなくても入るところです。

なぜなら、スクワットは膝を伸ばすトレーニングだからです。

これがジャッキ作用を活用できた場合にどうなるでしょうか?

スクワットにおいてジャッキ作用を活用して立ち上がることができると、膝を伸ばす動きは膝関節の動きではなく、膝を後方に動かす股関節伸展の動きになります。

なので、ジャッキ作用を活用できれば、股関節伸展の筋肉、つまり、太腿の後ろ側や臀部に力が入ることになります。

つまり、太腿の後ろ側や臀部に力が入っているのを感じられるほど、ジャッキ作用を活用できているといえます。

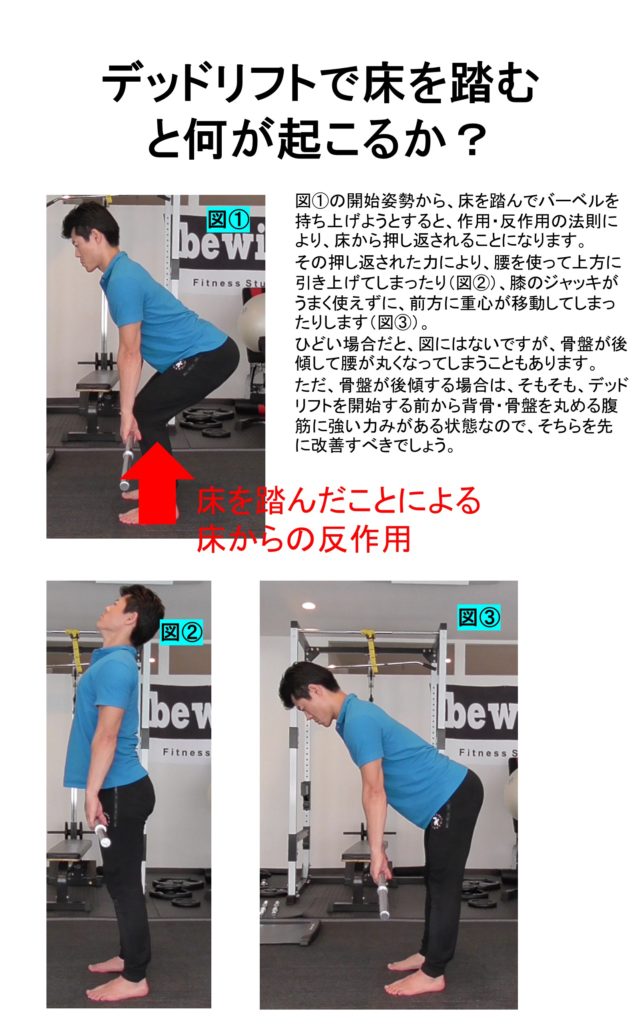

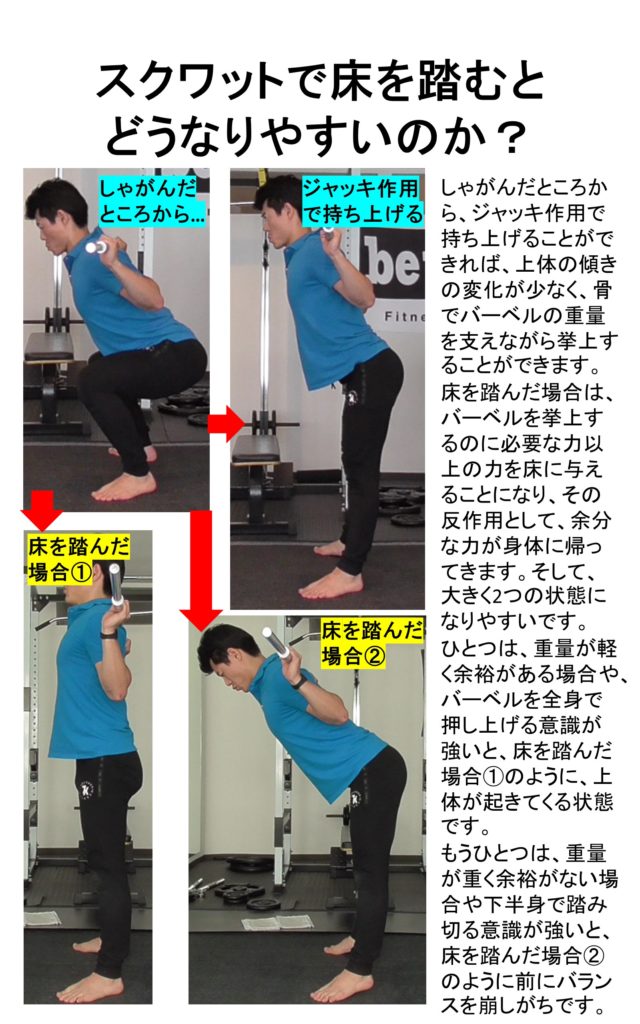

最後に、床を踏んで立ち上がろうとすると、どのようなことが起こりやすいかについてお伝えします。

床を踏んで立ち上がろうとした場合、バーベルを挙上するのに必要な力以上の力を床に対して与えることになります。

その結果、床から身体に対して、余分な反作用の力が与えられ、その力が身体の状態に影響を及ぼします。

その影響の結果、おおまかに次の2つのいずれかの状態になりやすいです。

1つは、床を踏むことで身体を起こそうとする力が生じ、上体の前傾具合が少なくなってしまうことです。

この場合は、上体を起こすことでバーベルを起こそうとすることになるので、腰部への負担が高まり、場合によっては腰痛の原因にもなってしまいます。

また、バーベルの位置によっては、後方へバランスを崩すような力がかかってしまいます。

もう1つは、膝関節を中心に身体が動き、上体が前方に傾いてしまう状態です。

そうなると、前方にバランスを崩しやすくなり、腰部に負担がかかる、場合によっては耐えきれなくなって前方に倒れてしまうことになります。

以上がスクワットにおけるジャッキ作用についてです。

ジャッキ作用が活用できると、日常生活にも役立ちます。

たとえば、椅子から立ち上がるときや階段を上がるときに応用できます。

これらの動作ができないのは、よく筋力不足が理由として挙げられていますが、それ以上に、身体の使い方によってできないことのほうが多いような気がします。

実際にセッションにおいて、椅子から立ち上がるときに膝が痛む人に、このジャッキ作用を伝えて実践してもらうと、膝に痛みが生じることなく立ち上がることができた経験があります。

日常生活とトレーニングは、密接に関連しあっているのです。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。