懸垂はできる人にとってはなんてことない種目で、ウェイトを腰にぶら下げてトレーニングするような猛者もいるかと思いますが、懸垂は体重を引き上げなければならない高強度に入るトレーニングだと思います。

女性であれば、相当鍛えていても、顎がつくほど身体を持ち上げるのは大変です。

1回懸垂できるだけでもかなりすごいと思います。

何を隠そう僕も懸垂は正直得意な方ではありません。

僕の身体は下半身が重いので、あまり懸垂に適した身体とも言えませんし。

体重を持ち上げるので、身体は、特に懸垂にとっては重りでしかない下半身は、できるだけ軽いほうが有利です。

さて、がむしゃらに頑張って、筋肉がついてくれば、いつの日か懸垂ができる日はくるかと思います。

ただ、身体動作と物理の関係性からできるだけ発揮する筋力を最小限に抑えた方法を知っておくと、より懸垂ができる日が近づいてくるかもしれません。

この記事では、そんな懸垂1回をまずは目指しているあなたのために、役立つ知識をお伝えします。

初心者におすすめは順手懸垂

まず、前提として、以下の記事で懸垂の動作について大まかにご理解いただけると、この先の話も頭に入ってきやすいかと思います。

懸垂初心者の方には、この記事のタイトルを見ればわかるように、順手の懸垂をお勧めしています。

これはなぜかというと、理由は2つあって、1つ目の理由が、順手懸垂が背中の筋肉(主に広背筋)という体幹の大きくて強い筋肉を使えるからです。

逆手懸垂の場合は、動作の性質上、どうしても背中の筋肉よりも、上腕二頭筋という力こぶを形作る腕の筋肉がメインで作用しなければなりません。

腕と背中を比べるなら、その大きさの違いを考えれば、どちらが強いかは明らかでしょう。

また、両者は求められる役割が違うため、普段使われる(負担に耐えている)度合いも違います。つまり、普段から鍛えられやすいか、そうでないかという違いです。

上腕二頭筋は、肘を曲げる筋肉なので、荷物を手に持ったりすれば使われますが、普段腕は肩からぶら下がっているだけなので、意図的に鍛えなければ、あまり使われることはありません。

一方、広背筋は、身体が丸まらないように姿勢を維持するのを助けるためにも使われることが多い筋肉です。

強い上に普段から使われている広背筋を主に作用させる順手懸垂の方が、初心者なら取り組みやすいかと思います。

2つ目の理由が、動作の特徴です。

逆手懸垂は動作は性質上分けられず、肘を曲げるだけです。

段階を分けられないので、筋力がある程度ないと、力が入るばっかりで、ほとんど上がらないという虚しい状態に陥りやすいのです。

一方、順手懸垂は、性質上2段階に分けることができるのです。

しかも、その1段階目は、力が多少弱くても動いてくれる可能性が高いです。

少しでも身体が持ち上がれば、懸垂にチャレンジするモチベーションを保ちやすいでしょう。

では、順手懸垂がお勧めの理由をわかってもらったところで、さらに順手懸垂の動作について見ていきましょう。

順手懸垂の動作

順手懸垂の動作手順は以下のように分けることができます。

STEP1:肘を曲げる

STEP2:肘をみぞおち裏に近づける

この「STEP1:肘を曲げる」が先ほども書いた通り、動かし方の意識次第で、力が多少弱くても動かせる可能性があります。

どういうことかということをお伝えする前に、以下の記事に目を通してみてください。

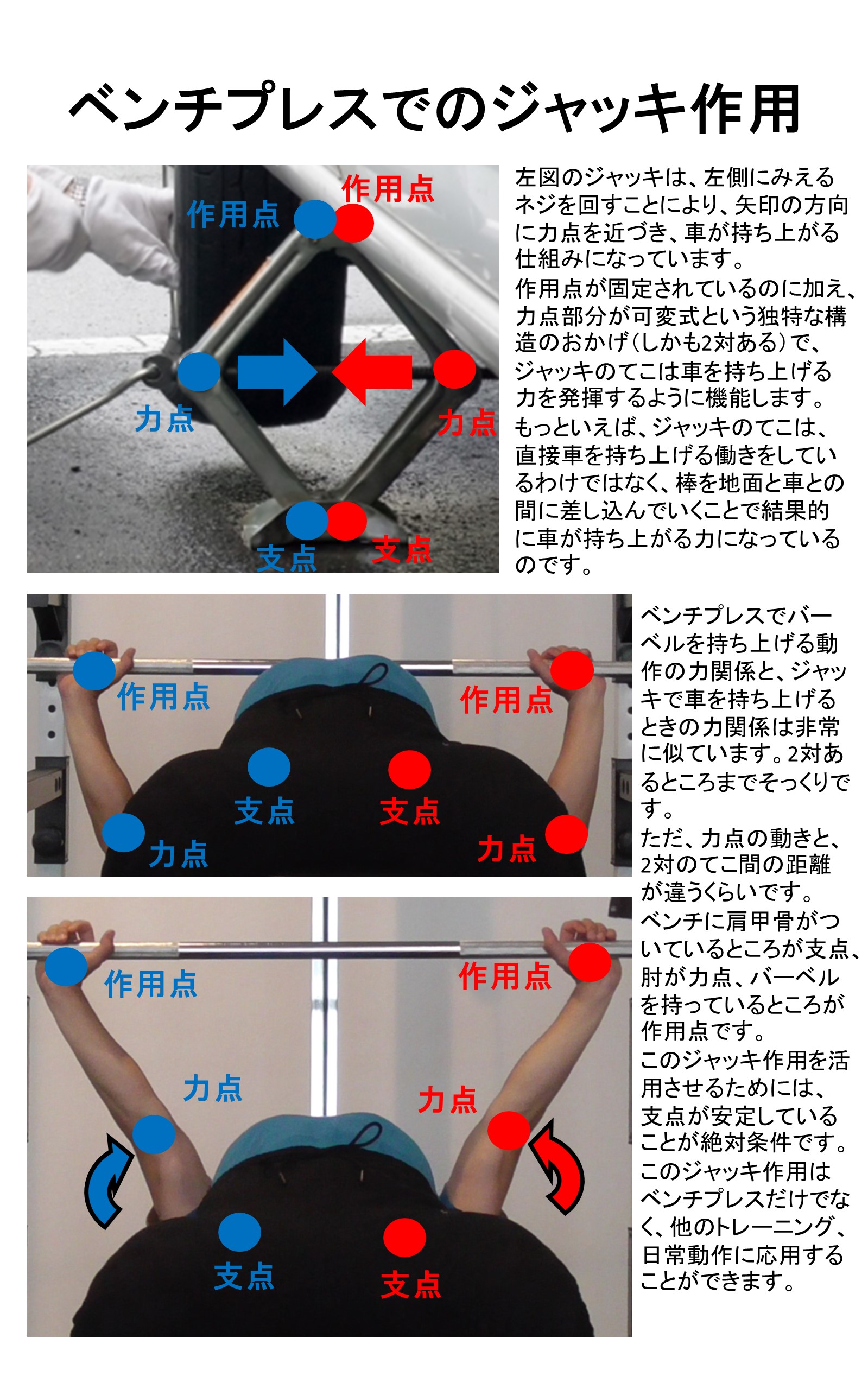

この記事は、肘のジャッキ作用を活用したベンチプレスについて説明しています。

ジャッキ作用というのは、ジャッキと似た構造をしている肘関節の構造と骨を活用するため、バーベルを持ち上げるために力を発揮するのではなく、骨をバーベルと自分の間のつっかえ棒として機能させるために動かす身体の使い方です。

懸垂の場合は、バーにぶら下がっている状態なので、もちろんベンチプレスのように骨でつっかえ棒にするという部分は期待できません。

ただし、力を加える方向を変えるというのは応用できます。

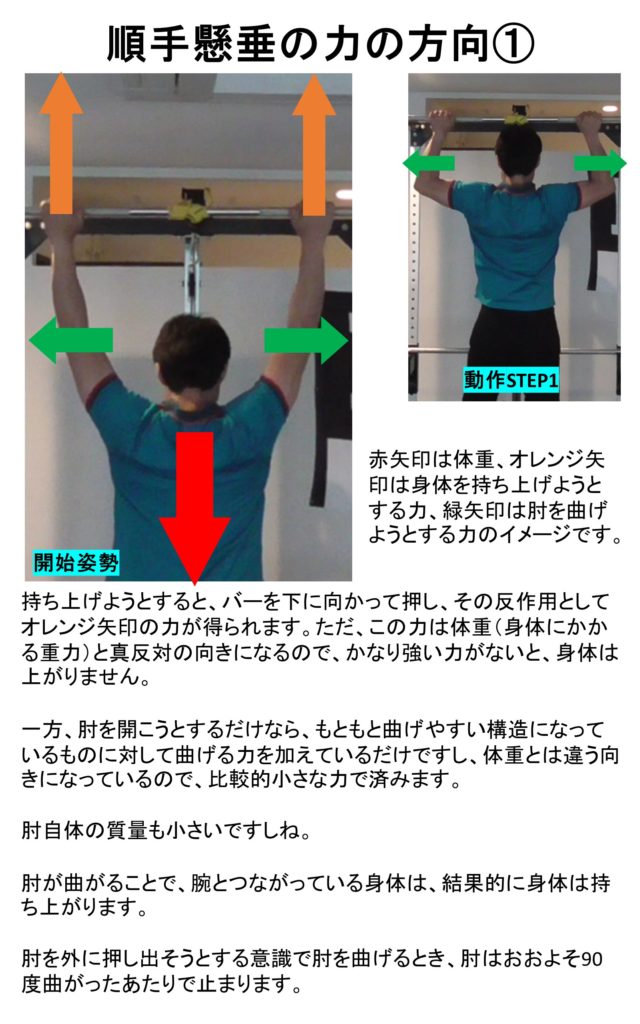

上図の赤矢印は体重 (身体にかかる重力) 、オレンジ矢印は身体を持ち上げようとする力、緑矢印は肘を曲げようとする力のイメージです。

持ち上げようとすると、バーを下に向かって押し、その反作用としてオレンジ矢印の力が得られます。ただ、この力は体重と真反対の向きになるので、かなり強い力がないと、身体は上がりません。

一方、肘を開こうとするだけなら、もともと曲げやすい構造になっているものに対して曲げる力を加えているだけですし、体重とは違う向きになっているので、比較的小さな力で済みます。

肘自体の質量も小さいですしね。

肘が曲がることで、腕とつながっている身体は、結果的に身体は持ち上がります。

肘を外に押し出そうとする意識で肘を曲げるとき、肘はおおよそ90度曲がったあたりで止まります。

90度以降は、STEP2の動作をしないとさらに肘が曲がってくれません。

これは、バーに手をかけていることにより、手幅が固定されていて、手首の関節の可動域が限界にくるから起こります。

バーを持たずにSTEP1の動作をしてみると、肘を90度超えて曲げようとしたときに、どうしても手の向き、手幅を変えないと肘が曲がらないのです。

STEP2になると、身体が持ち上がって、各部の位置関係が変わるので、肘を曲げることができるのです。

ちなみに、STEP2で発揮する力の方向は、体重と向かい合う形になるので、どうしてもある程度の筋力が必要になります。

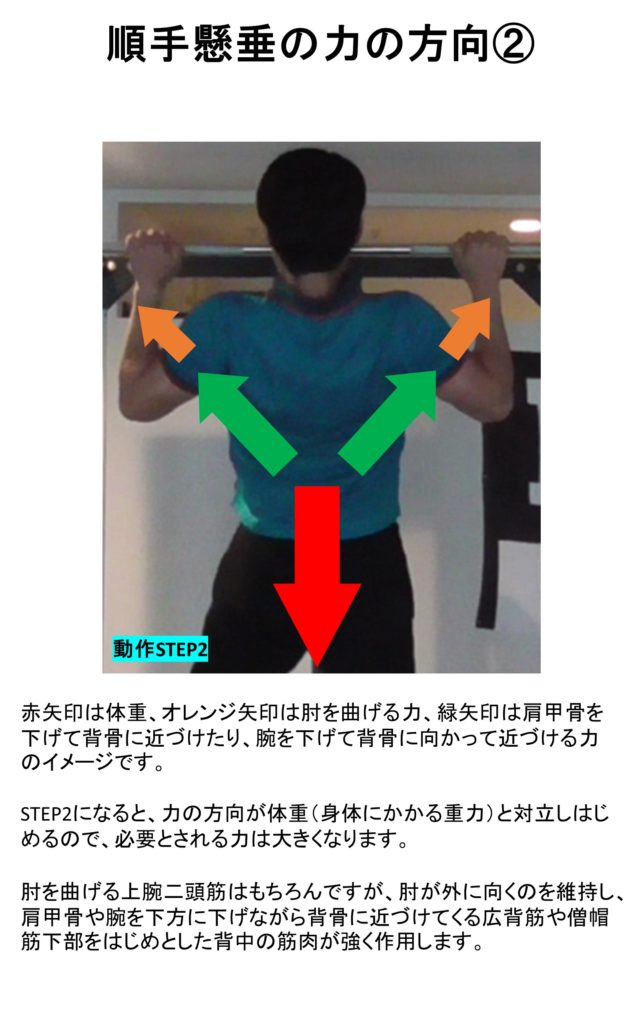

上図の赤矢印は体重 (身体にかかる重力) 、オレンジ矢印は肘を曲げる力、緑矢印は肩甲骨を下げて背骨に近づけたり、腕を下げて背骨に向かって近づける力のイメージです。

STEP2になると、力の方向が体重と対立しはじめるので、必要とされる力は大きくなります。

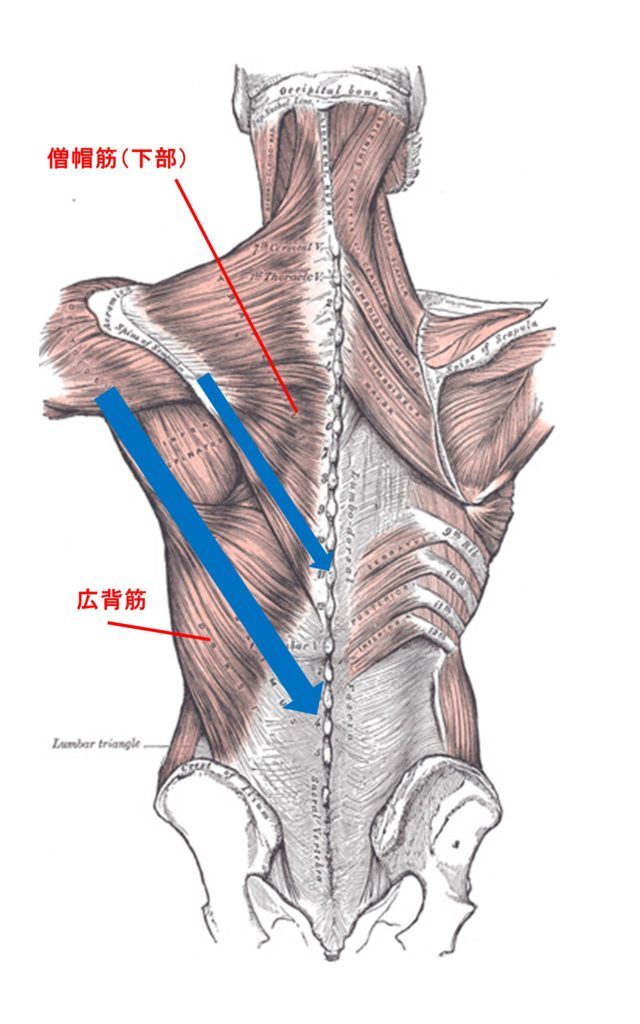

肘を曲げる上腕二頭筋はもちろんですが、肘が外に向くのを維持し、肩甲骨や腕を下方に下げながら背骨に近づけてくる広背筋や僧帽筋下部をはじめとした背中の筋肉が強く作用します。

矢印の向きに違和感を感じるかもしれませんが、動作は安定しているところを中心に起こります。

懸垂では、安定している棒にかけている手が最も安定しているので、その手に向かって全身が動くという動作になります。

下の図のように、ただ立っているだけであれば、地面につけている足が最も安定するので、その上に積みあがった背骨に向かって力が作用します。

力のことが良くわからないという人は、以下の記事も参考にしてみてください。

最後に

STEP1の肘を曲げる動作でも、必要な力が少なくなるだけなので、それ相応の力は必要です。

僕のお客さんに、実際にこの方法を試してもらいました。

最初、何もいわずに懸垂してもらったところ、まったく身体が動きませんでしたが、懸垂の2段階の動作を伝え、やってみてもらうと、それだけで少し肘が曲がり、身体を持ち上げることができました。

そして、何回か繰り返し練習してもらうと、STEP2に移る手前までは15分ほどで動作できるようになりました。

なので、とにかく少しでも身体を持ち上げることを考えるならば、有効じゃないかなと思います。

ジムに行かなくても、公園などにいけば、懸垂できるところがあるので、ぜひチャレンジしてみてほしいな~と思います。

今までまったく身体が動かなかったのに、この記事の方法で少しでも身体が動いたという人は教えてくださいね。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。