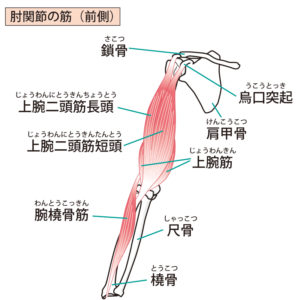

身体の中で力を発揮してくれるのは、筋肉ですが、筋肉だけでは外部に向かって力を発揮することができません。

筋肉は、複数の骨に付着して収縮し、それらの骨を動かすことで、骨を利用して外部に向かって力を発揮しています。

それに加え、骨同士が関節として連結し、動きをある意味制限しているからこそ、安定した動作を実現しています。

上記のような身体構造から生み出される安定した動作には、実は法則性があります。

それが、「すべての関節は回転運動」であることから導き出されるのです。

すべての関節が回転運動として法則性のある動きをしているということは、身体全体が法則性のある運動をしているということです。

では、関節が回転運動からどのような法則性が導き出されるのでしょうか?

まず、回転運動について理解しましょう。

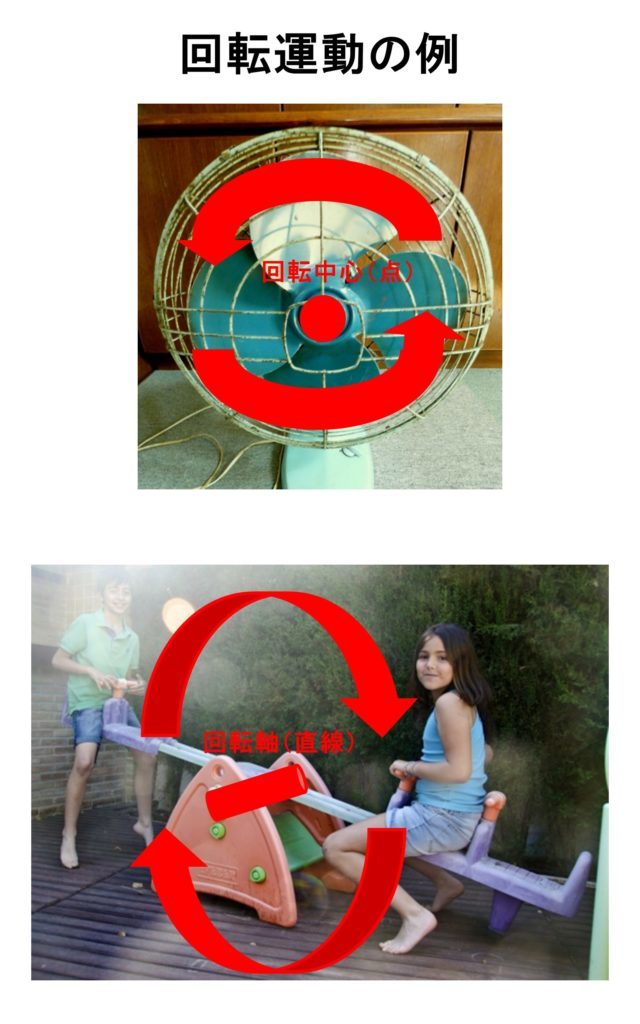

回転運動とは、大きさを持たない点または大きさを持つ物体が、ある点(回転中心)か、ある直線(回転軸)を軸として、あるいは別の物体の周りを等距離で回る運動のことをいいます。

これだけでは意味がわかりにくいと思いますので、具体的な例として、扇風機やシーソーをイメージしてもらえればわかりやすいと思います。

扇風機は回転運動が比較的イメージしやすいと思います。

一方、シーソーの場合は、一見、回転運動には見えないかもしれません。

シーソーは扇風機のように360度回転しないですもんね。

ただ、シーソーが360度回転しないのは、シーソーの構造と、地面があることにより、360度回転するための軌道が阻まれているからです。

関節もシーソーと同じで、関節の構造により、360度回転するのが妨げられています。

なので、関節が回転運動といわれてもピンとき辛いのは当然なのかもしれません。

それに、人体の場合は、無数の回転運動が関係し合っているので、余計にわかりにくくなっていますしね。

さて、回転運動について簡単にお伝えしたところで、いよいよ本題である関節が回転運動であることから導き出される法則性をお伝えしていきます。

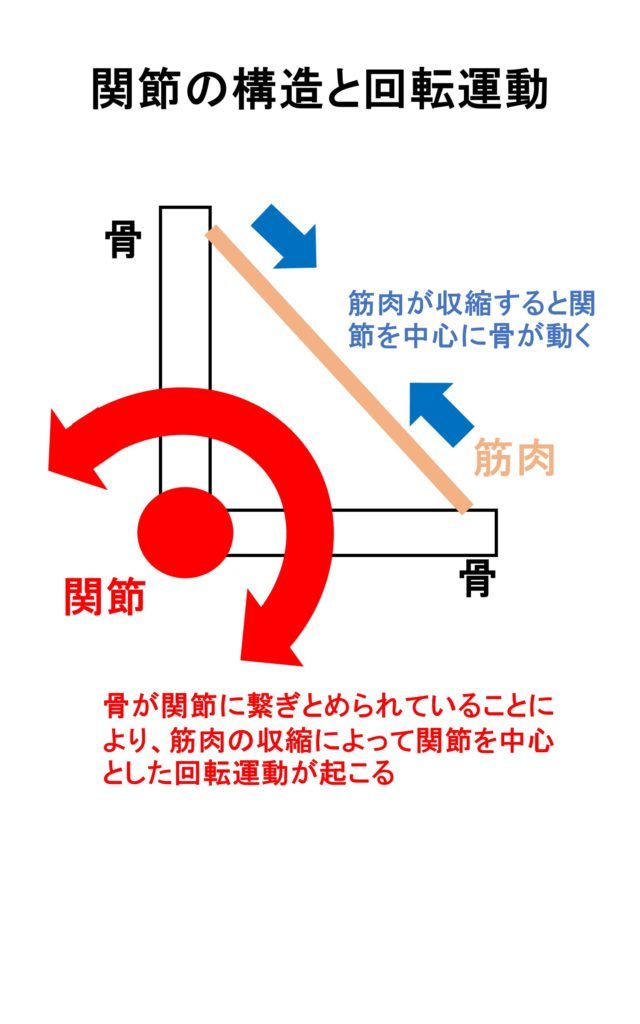

そのためにも、関節における回転運動を見ていきましょう。

関節は骨と骨の連結部分なので、関節の運動には必ず2つ以上の骨が関わってきます。

関節の構造による制限により、関節の動きの軌道は様々あります。

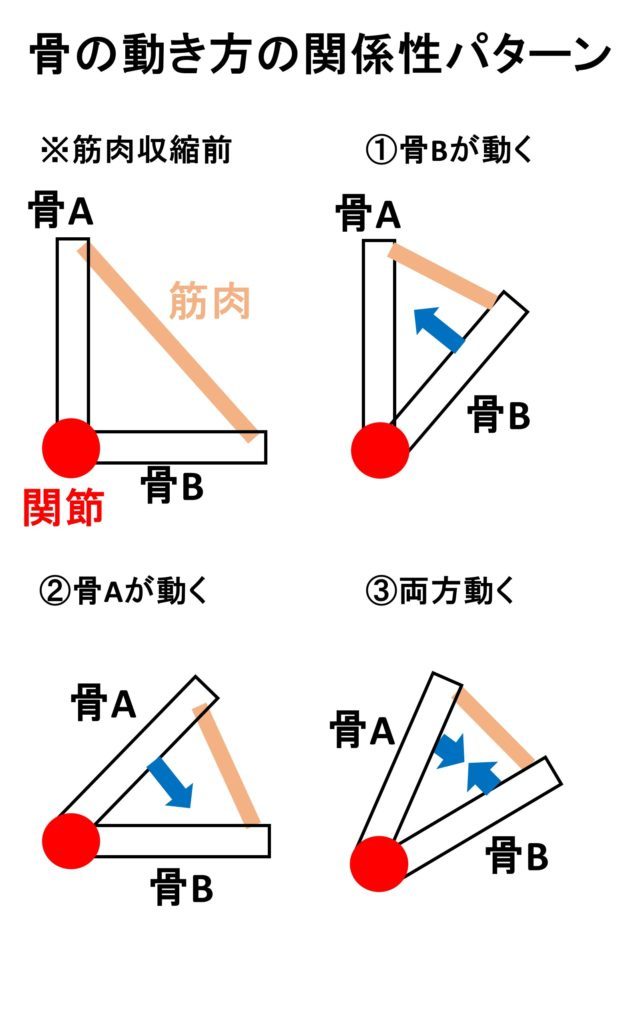

ただ、軌道の違いを除けば、動き方は大きく3パターンしかありません。

次の図を見てください。

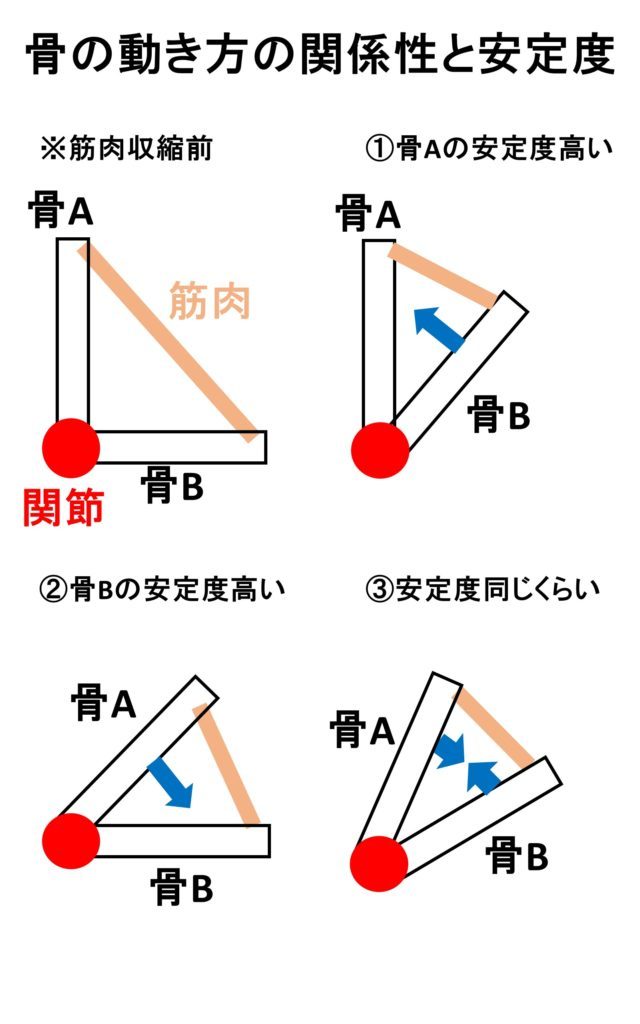

これら関節の動き方パターンは、理解しやすくするために3パターンに分けましたが、実質はそれぞれの骨が「どれだけ安定しているか」という骨の安定度というたった1つの比べっこにより動きが定まってくるに過ぎません。

以上から、導かれてくる身体動作の法則は、「動かすためには安定させなければならない」ということです。

私はこれを「動」と「静」の概念としてとらえています。

関節をまたぐ骨と骨の安定度の比べっこにおいて、同じくらいになることは稀です。

ないと考えてもいいくらいです。

ほとんどの場合が、安定度に偏りがある状態です。

なので、関節をまたぐ骨と骨は、それぞれ動作において、動の性質が強いものと、静の性質に強いものに分かれます。

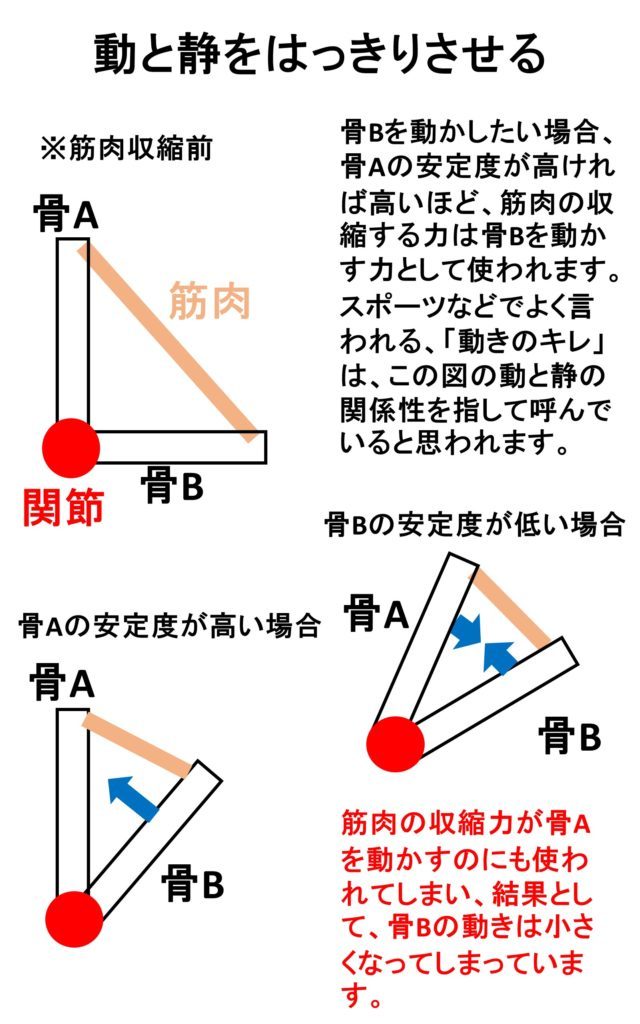

そして、「動」と「静」は、意識的にはっきり分けたほうが、動きはキレが良くなり、効率的になります。

筋肉の発揮できる収縮力は決まっているので、一方の骨が安定しているほど、筋肉の収縮力をもう一方の骨の「動」のために使うことができるからです。

上の図で動かしたいのは骨Bです。

骨Aの安定度が高ければ、筋肉の収縮力が骨Bを動かすのにしっかりと使われます。

一方、骨Aの安定度が低ければ、筋肉が収縮する力が骨Bとともに骨Aが動くのにも使われてしまい、結果的に骨Bの動かせる範囲が小さくなってしまいます。

さて、ここまでお伝えした「動」と「静」の関係性は、関節を構成する骨と骨との間においてのものでした。

実は、「動」と「静」の関係性は、関節と骨の間でも当てはまります。

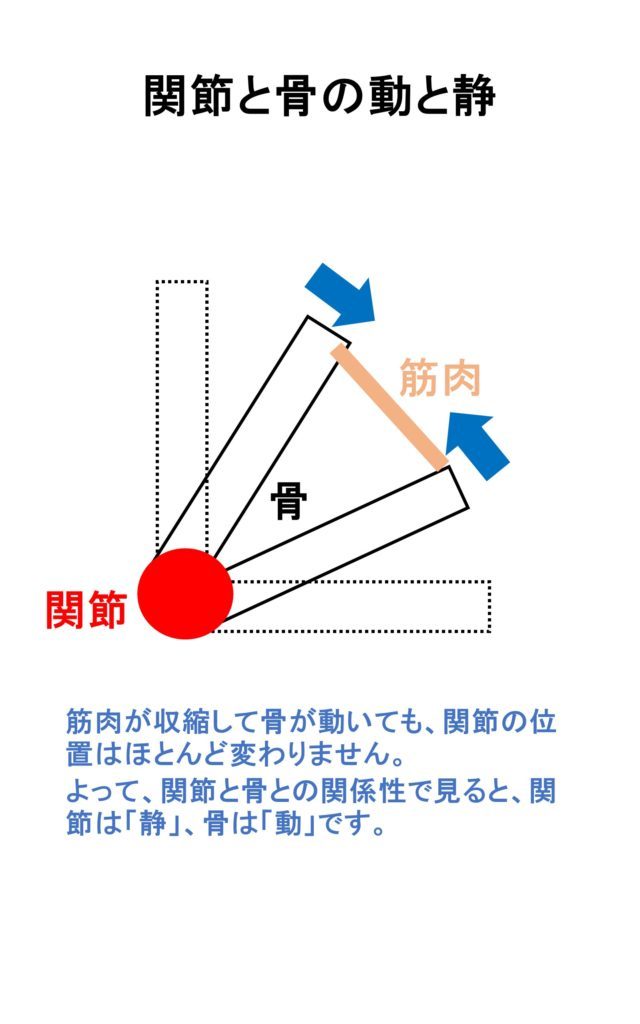

関節が回転運動であるということは、関節の回転運動を見ると、関節自体が回転中心、中心軸になっています。

なので、関節運動によって関節自体の位置はほとんど変わりません。

それに対し、骨は大きく動いているのがわかります。

つまり、関節自体は「静」であり、骨が「動」という関係性なのです。

さらに、骨自体に着目すると、関節に近い部分の動きは小さく、関節から遠い部分の動きは大きいです。

以上より、「関節の中心に近ければ近いほど「静」、関節の中心から離れれば離れるほど「動」であるという関係性がある」こともわかるでしょう。

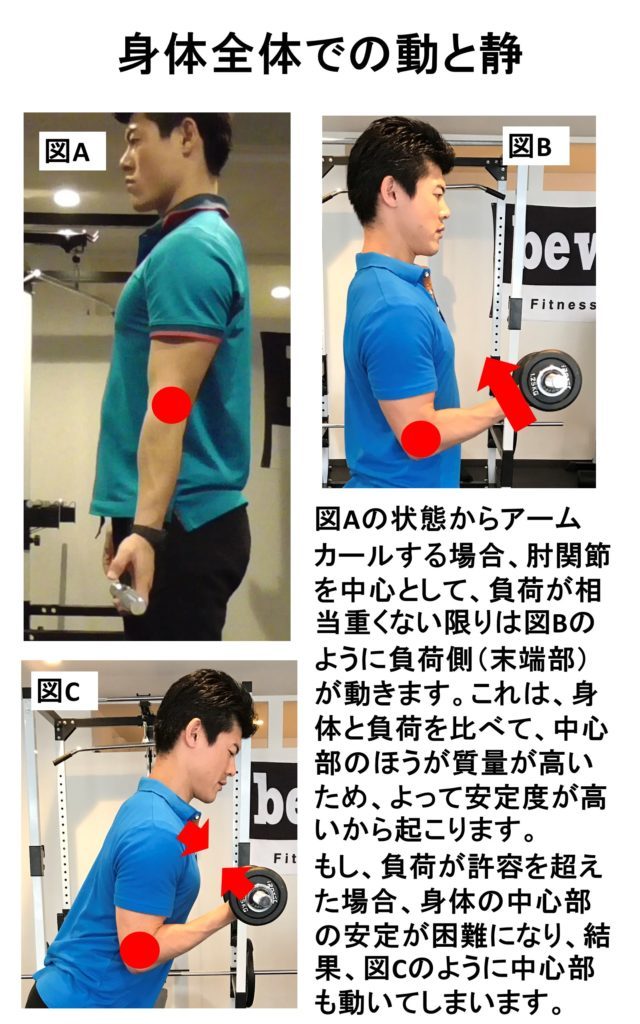

そして、多くの関節が全身に分布していること、また、身体の末端部に比べ、中心部(体幹部)の質量が高いことから、身体の中心に近いところは、高い安定度を生じることになり、身体の中心は「静」、身体の末端は「動」の性質がそれぞれ強くなることも導かれます。

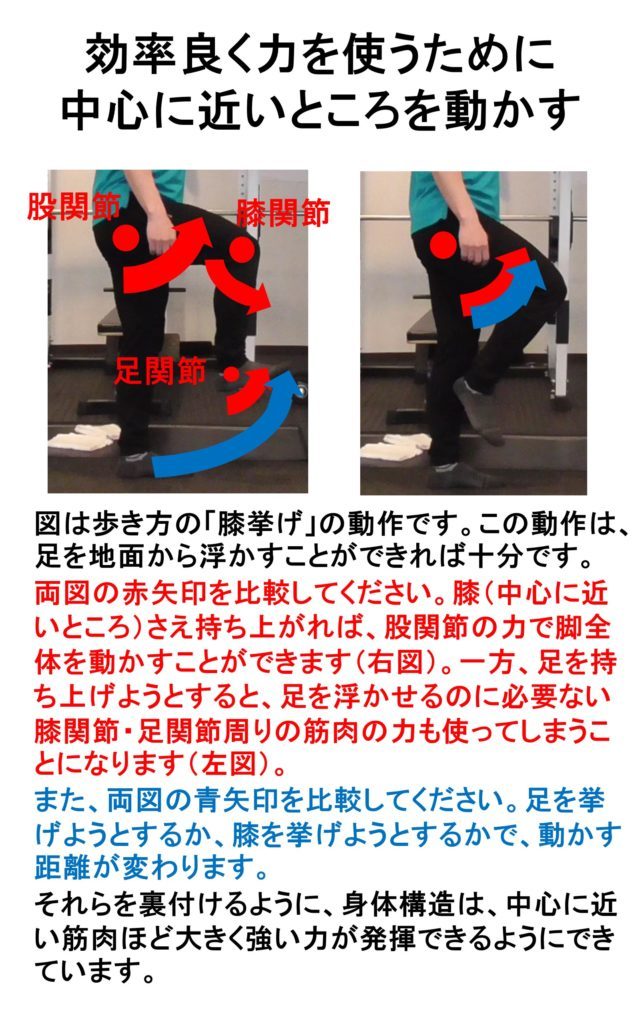

さらに、中心が「静」、末端が「動」であり、この中心と末端は繋がっていることから、中心に近いところを動かすようにしたほうが、動かすべき距離が短くて済み、力を効率的に使うことができます。

身体全体でいうところの中心は「体幹」になります。

体幹は、中心としての「静」の性質の本拠部であり、また効率的に末端部を動かす(「動」の性質を引き出す)ための力発揮の本拠部でもあります。

そのため、体幹の筋肉は大きく力強いのです。

今回の記事は、今までに書かれていた身体の使い方の法則をまとめるような形になりました。

以下に参考記事を挙げておきます。

<身体の動きの原則~人体の構造にも表れている~>

<力を抜くためにすべきこと〜意識を変えるだけで力は抜ける〜>

<身体の動きは回転運動〜力を無駄なく伝えるために考えるべきこと〜>

<体幹はなぜ強くないといけないか?〜体幹を鍛える意味〜>

<力を抜くためには力を入れる>

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

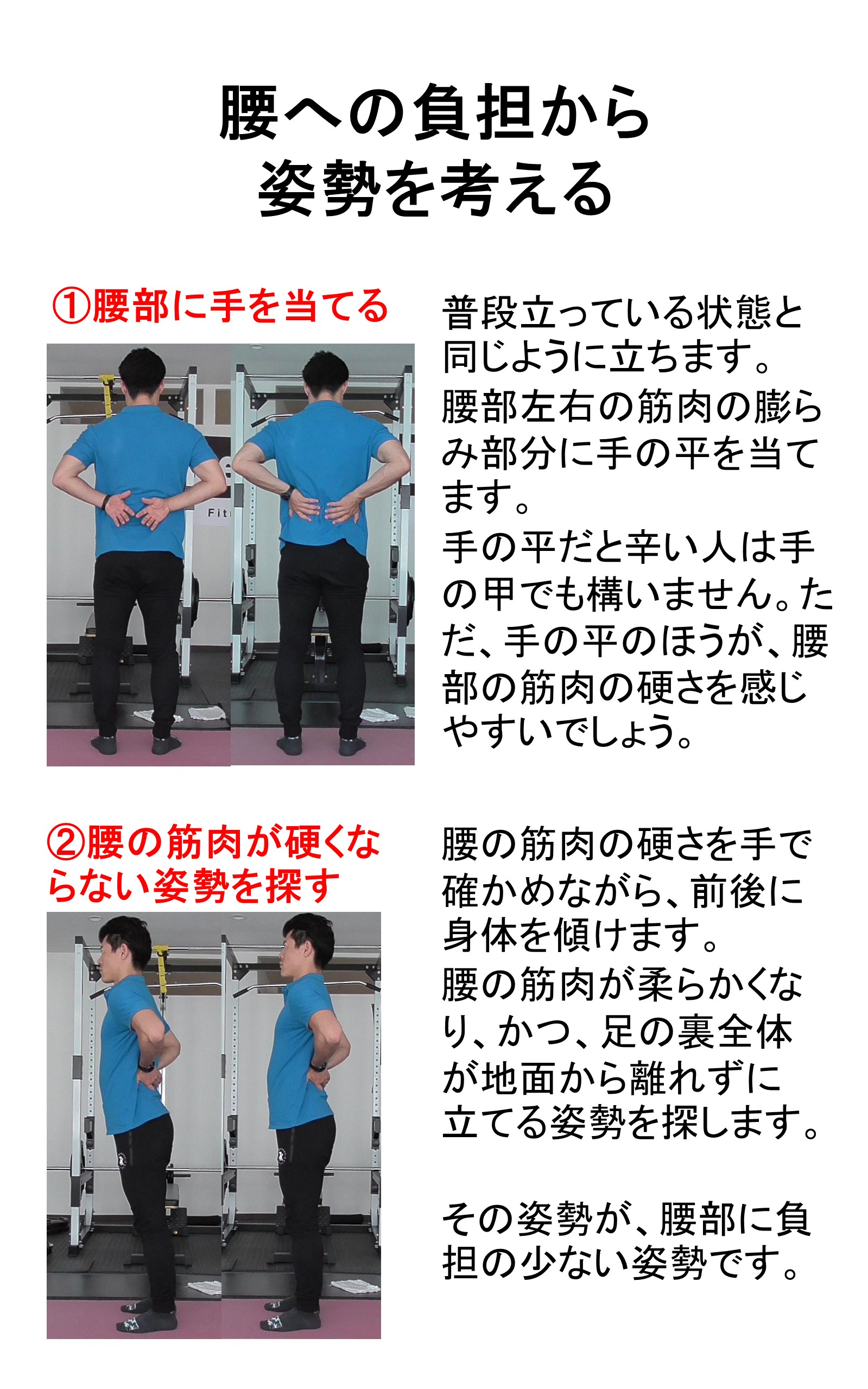

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。