キネティックチェーンについては、以下の記事でも書いていますが、かなりややこしいところです。

キネティックチェーンは、ややこしいですが、身体を効率よく使うためには重要な概念です。

そこで、今回は、キネティックチェーンについてわかりやすく説明していきます。

一般的なキネティックチェーンの説明

キネティックチェーン(運動連鎖)とは、動作する際に隣接する筋肉や関節が鎖で繋がれたように互いに及ぼす影響のことをいいます。

どのように影響させていけば効率的に身体を動かすことができるかを示す概念です。

一般的には、キネティックチェーンは2種類に分けて考えられます。

オープンキネティックチェーン(開放性運動連鎖、OKC)とクローズドキネティックチェーン(閉鎖性運動連鎖、CKC)です。

オープンキネティックチェーンとは、四肢の末端(手足)が固定されておらず、自由な状態で動けるキネティックチェーンのことをいいます。

例えば、ボールを投げる腕の動きは、固定されていないので、オープンキネティックチェーンの動きであるといえます。

一方、クローズドキネティックチェーンとは、四肢の末端が固定されている、または大きな負荷によってその動きの自由を制限されているキネティックチェーンのことをいいます。

例えば、スクワットにおける脚の動きは、体重やバーベルの負荷によって自由に動かせる状態ではないので(ボールを投げる腕のように、脚を振り回すことができませんよね)、CKCであるといえます。

キネティックチェーンをややこしくしている原因

さて、以上が一般的なキネティックチェーンの説明です。

この説明で、キネティックチェーンがなにを説明したいのかわかりますか?

僕がはじめてキネティックチェーンというものを知ったとき、実はあまりピンときませんでした。

確かに、OKCとCKCが何を指しているのかは定義をみればわかります。

ただ、頭の中が「だからなに?」

となってしまったんです。

何が説明したいのかわからないんですよね。

この原因は、キネティックチェーンをOKCとCKCに分けたことにあると考えます。

なぜ分けてしまったのかわからないんですよね。

例えば、前述で、ボールを投げる動作はOKCと書きましたが、ボールは腕だけで投げているわけではありません。

全身を使って投げています。

あなたは小学校の頃にドッジボールをやった記憶がありませんか?

僕は、午前の少し長めの中休みや昼休み、体育でやった記憶があります。

相手に逃げられずにボールを当てるためには、速いボールを投げたほうが良いですよね。

速いボールを投げるためにはどうしますか?

脚を動かして助走をしてから投げませんか?

このときの脚の動きはOKCでしょうか?CKCでしょうか?

足で地面を蹴り出して前に進む動作は、体重で足の動きを制限されているので、CKCになります。

つまり、投げる動作の際、腕の動きはOKCになり、脚の動きはCKCになり、1つの動作でOKCとCKCが混在することになります。

他にも、OKCなのかCKCなのか判断しづらい例もあります。

ダンベルチェストプレスの腕の動きはOKCでしょうが、例えば、バーベルでのベンチプレスはどうでしょうか?

バーベル自体は軌道が自由な状態であるので、OKCだと考えられる一方、バーベルを持っている手にしてみれば、バーベルの負荷によって、手の動きは制限されているので、CKCであるとも考えられます。

このような例をみると、動作をOKCかCKCに分類して考えることに意味があるのかなと思ってしまいます。

キネティックチェーンで理解しておきたいこと

ここからは、僕のキネティックチェーンに対する理解についてお伝えします。

キネティックチェーンは、単に身体を動かす順番、力を入れる順番を考える概念だととらえていたら十分です。

この順番が適切だと、力の伝達も効率的になります。

では、どのような順番であれば適切といえるのか?

これには、法則があります。

その法則とは、最も安定しているところから不安定な(目的とする)ところに向かう順番で身体を動かすと効率的な動作になることです。

特に、最も安定しているところからはじまることは絶対頭に入れてほしいところです。

なぜなら、最も安定しているところに最初に力を発揮できなければ、動作の効率が大きく落ちてしまうからです。

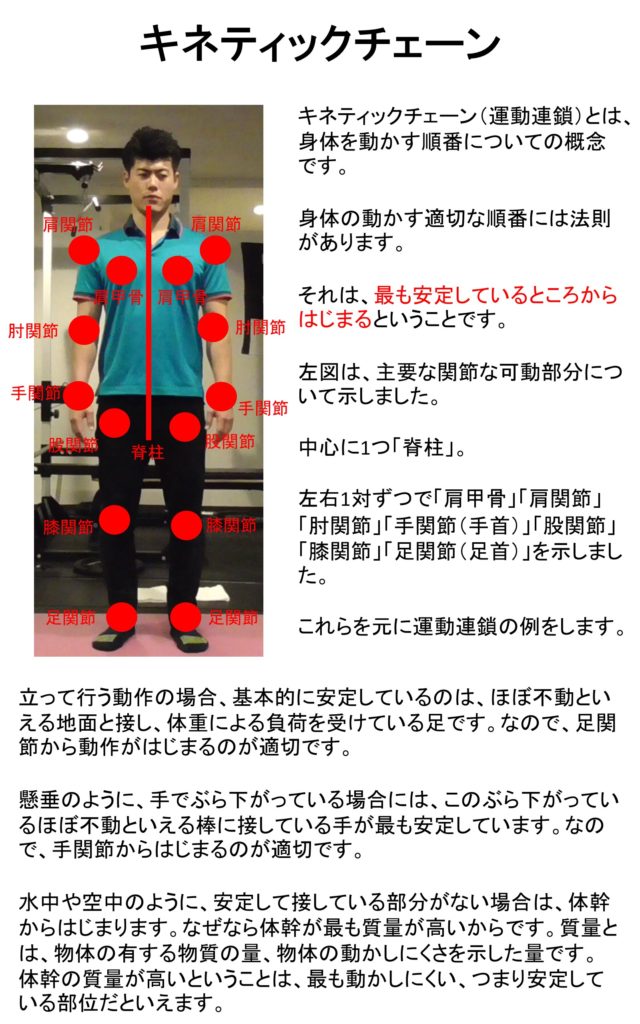

どういうことか、身体の主な関節・可動部分を挙げてお伝えします。

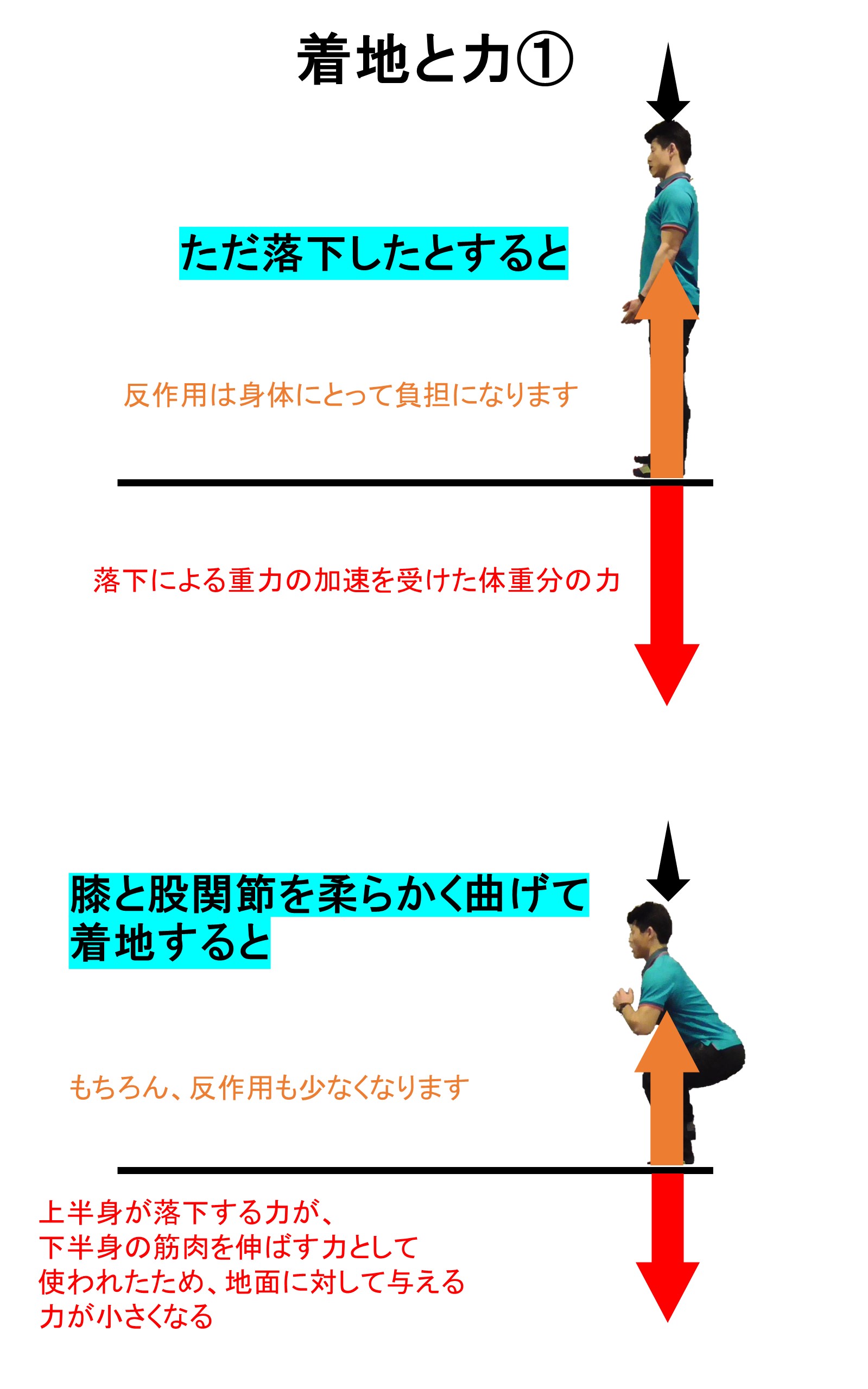

立って行う動作の場合、基本的に安定しているのは、ほぼ不動といえる地面と接し、体重による負荷を受けている足です。なので、足関節から動作がはじまるのが適切です。

右利きの人が身体を右側にひねったところボールを投げる動作の場合、右足で地面を蹴るところからはじまります。

足関節のつま先を伸ばす動きによって地面を蹴り、膝関節を伸ばす力で地面を蹴り、膝を後ろに動かす股関節の動きの動きによって地面を蹴り、身体を前方に移動させる力を得ます。

前方への移動が、左足の着地で止められると、下半身は急ブレーキをかけて止まりますが、上半身は慣性によって前方に進む力を得たままです。

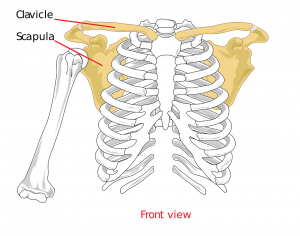

急ブレーキにより左股関節はひねられ、そのひねりの力は脊柱をひねり、その力は右肩甲骨を開かせ、右肘関節を伸ばし、右手関節を手のひら側に折り曲げ、ボールに前方に進む力を与えます。

このように投げる動作は、右足という地面に置かれたもっとも安定するところから、力を与えたい、しかも不安定なところにある右手という順番で身体を動かせれば、効率的に力を伝えることができます。

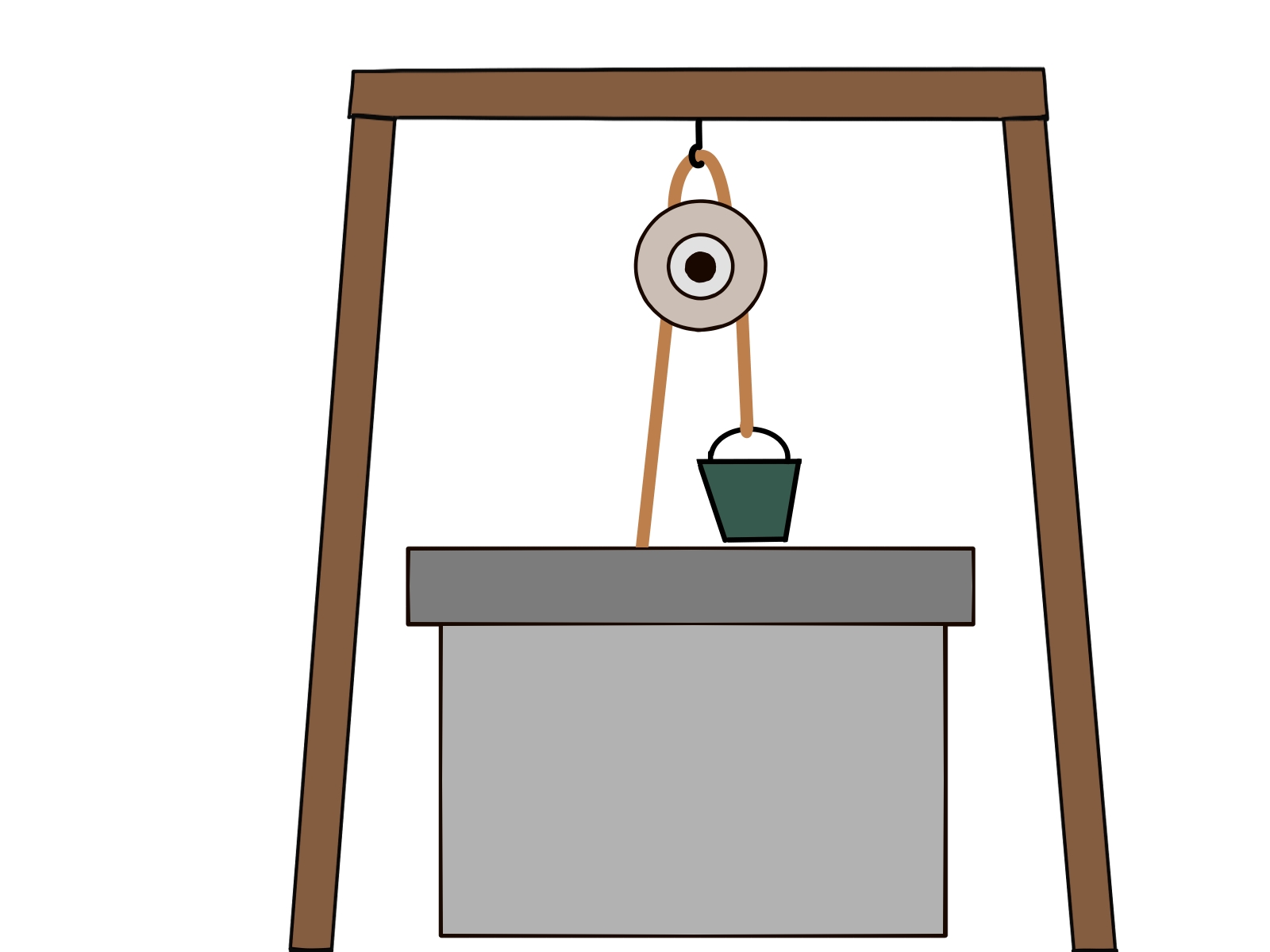

懸垂のように、手でぶら下がっている場合には、このぶら下がっているほぼ不動といえる棒に接している手が最も安定しています。なので、手関節からはじまるのが適切です。

手関節の固定→肘関節を曲げ→肩関節を動かして肘を引き寄せる→肩甲骨を脊柱に連結→脊柱(全身)が持ち上がる

というように動きます。

水中や空中のように、安定して接している部分がない場合は、体幹からはじまります。なぜなら体幹が最も質量が高いからです。質量とは、物体の有する物質の量、物体の動かしにくさを示した量です。体幹の質量が高いということは、最も動かしにくい、つまり安定している部位だといえます。

例えば、水中でうつ伏せでもぐっている状態で水を蹴るには、

脊柱の安定→股関節を曲げて膝関節を身体の前方(下方)に動かし→膝を伸ばし→足関節を伸ばす

というように水を蹴ります。

以上のように、キネティックチェーンは、OKCやCKCと分けるのではなく、単純に1つの法則によって考えたほうがシンプルだし理解しやすいと思うのですが、いかがでしょうか?

最後に

最後に注意してもらいたいことが2つあります。

キネティックチェーンは動きの順番の概念であると書きましたが、ここでいう動きとは「止める」ことも含まれる点です。

関節の動きを固定するにも筋肉の収縮力が使われます。

つまり、動きの順番というのは、自分の意思で関節をコントロールする順番であるともいえます。

もう1点は、キネティックチェーンは、あくまで力を入れる順番であって、力の強さの順ではありません。

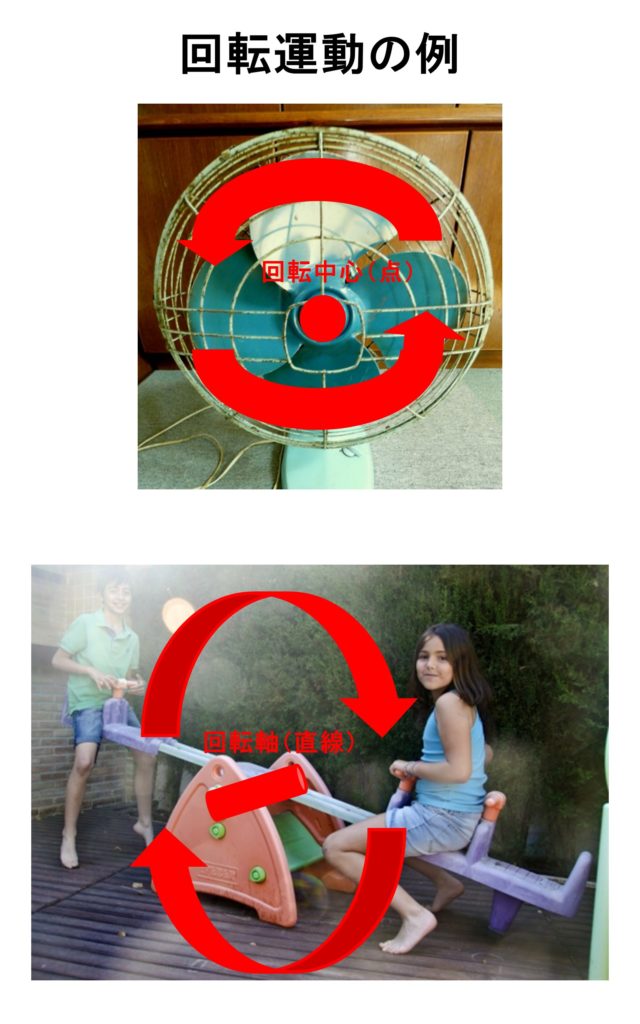

力の強さに関しては、関節の回転運動や身体構造を考えるべきです。

本質的な姿勢改善をするなら考え方から見直しましょう

記事を読んでいただいてありがとうございます。

僕は【身体と心を「楽」にして人生をより快適する】

ということをテーマに情報発信しています。

姿勢は、生まれてから死ぬまで365日24時間

ずっと関わることになるものです。

なので、その積み重ねの影響力は大きいものです。

姿勢次第で自分の身体に枷をかけ

身体の動きを抑え込んでしまったり

身体を痛めてしまうことがあれば、

意識せず自分自身を抑え込んでいる

枷から自分を解放し

身体を軽やかに痛みなく

思い通りに動かせることになります。

身体と心はつながっていて

不可分な関係なので、

身体の調子が悪ければ

心も当然暗くふさぎ込んで

しまうことになるし、

調子が良ければ明るく

前向きになってきます。

つまり、姿勢を改善することは、

最も簡単で確実な自己改善法なのです。

しかし、姿勢について学ぶ機会はほぼなく、

「なんとなくこうだろう」という

常識で固められてしまっています。

そのため、姿勢を良くしようと

努力しているにもかかわらず

姿勢が一向に良くならないという

状態になってしまっていることを

よく聞きます。

根本から姿勢改善するためには、

この常識から抜け出さなくては

なりません。

姿勢改善に必要なのは

「背筋を伸ばすこと」でも

「胸を張ること」でも

「筋肉をつけること」でも

「意識すること」でも

ありません。

本当に必要なのは

「姿勢の本質を理解すること」です。

そこで、僕は根本的な姿勢改善できる人

が少しでも増えるように、

姿勢の本質から理解を深め改善する方法を

電子書籍にまとめました。

本来はAmazonで有料で販売しているものですが、

メルマガの中で今だけ無料で公開しています。

図を多く取り入れていて

読みやすい内容になってますので、

もし興味あれば読んでみてください。

→電子書籍「足裏を気にかければ姿勢が良くなる」を受け取って読んでみる

メールアドレスを入力すれば

すぐに受け取れます。

また、メールマガジンに登録してもらった人には、

さらに30日間にわたる「姿勢改善メールセミナー」

も無料でお送りしています。

書籍と合わせて読んでもらうことで、

姿勢の常識から抜け出し、

姿勢の本質への理解を一気に

深めてもらうことができます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

もし、この記事が役に立ったと思われたら、

下にあるボタンからSNS等でシェア

していただけるとすごく嬉しいです。